Leí el título de la noticia y me recorrió un escalofrío. Un activista muere después de prenderse fuego delante de la Corte Suprema, decía. Por supuesto, yo estaba chusmeando el New York Times, o sea que ni por un segundo pensé que se trataba de nuestra Corte. Pero aún así mi cerebro hizo lo que quiso. Conectó el significante Corte Suprema con el martirio del activista y se permitió inquietarme, el muy turro.

Ese hombre se llamaba Wynn Bruce. Tenía 50 años y militaba la causa del medio ambiente. Era budista, lo cual explica en parte su elección de inmolarse a lo bonzo. Durante la guerra de Vietnam, muchos monjes se sacrificaron así para protestar por la intrusión del ejército imperialista. Según el maestro zen Thich Nhat Hahn, esta forma de martirio no puede ser interpretada como un suicidio en el sentido que le damos en Occidente, ni tampoco como una simple protesta. "Prenderse fuego a uno mismo —escribió sobre aquellos monjes— es la prueba de que se está diciendo algo de importancia superlativa".

Para Wynn Bruce lo superlativamente importante era alertar sobre el daño que sufre el planeta. Por eso eligió convertirse en antorcha el viernes 22, Día de la Tierra (Earth Day). Pero también quería denunciar la complicidad de la Corte Suprema. La Corte conservadora —que saltó a las primeras planas del mundo poco después, cuando trascendió que planea borrar la Historia con el codo e ilegalizar el aborto en Estados Unidos—, delibera en torno a un caso que restringiría y hasta eliminaría la autoridad de la agencia gubernamental del medio ambiente (EPA, Environmental Protection Agency). Eso bloquearía la posibilidad de que el Estado pueda hacer algo para limitar el daño climático. Por eso Wynn Bruce eligió ese lugar para inmolarse: la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, en la plaza que queda frente a la sede de la Corte Suprema.

Semanas atrás, cuando Macron se impuso a Marine Le Pen, alguien escribió en Twitter una cosa que me dejó pensando. No recuerdo quién fue ni puedo citarlo textualmente, pero la idea era esta: qué mal que estamos, para que haya que celebrar lo de Macron —a quien en su país le dicen el Presidente de los ricos— como si fuese una victoria para Francia y para el mundo, sólo porque se impuso a la ultraderecha de la dinastía Le Pen.

Acá no estamos mucho mejor. Milei es un esperpento polisémico. Puede ser útil para aliviar a quienes celebrarían la victoria de Horacio Noolvides Larrenta, que parece moderado y hasta un estadista —cuando no es más que un broker inmobiliario— al lado del clon local de Bolsonaro. (Últimamente a Milei le ha dado por vestir chaleco antibalas. Salvo que organice un auto-atentado, nadie querría embocarlo con nada más contundente que —estamos en plena Feria del Libro— el nuevo ensayo de Piketty o el ensayo de Séneca llamado De la serenidad del alma.)

La maquinaria política y comunicacional de los milmillonarios del mundo corrió la barrera de lo tolerable tan hacia la extrema derecha, que se espera que mostremos agradecimiento y nos quedemos en el molde porque tuvieron la delicadeza de no secuestrarnos y matarnos. (Por ahora, al menos.) Esta avanzada neoliberal empuja en dirección a un fenomenal retroceso en materia de derechos, obligando a la Historia grande a retroceder en chancletas hasta épocas que creíamos superadas. El gaucho con OSDE Joe Perkins fue claro respecto del deseo del sector que representa: retrotraer a la Argentina a la era previa al peronismo, cuando no había sindicatos fuertes ni vacaciones pagas ni aguinaldo ni voto femenino y los laburantes teníamos que bajar la mirada delante de los patrones. Y en el resto del mundo pasa lo mismo, con matices locales.

Hace dos semanas el jefe del ejército colombiano atacó verbalmente al candidato a la presidencia —candidato de izquierda, aclaro por las dudas— Gustavo Petro; días después Petro suspendió parte de una gira, para evitar un potencial intento de atentado que lo tenía como blanco. Bolsonaro urde la resistencia a su probable derrota en las urnas, recostándose sobre los militares golpistas que son su único sostén. Y desde Washington se nos compele a interpretar un hecho complejo e inquietante —la guerra entre Rusia y Ucrania— como si fuese simple e inequívoco. Que tenga pico como el de Donald no convierte a un ornitorrinco en un pato. Y ese conflicto tiene aristas que van más allá del vilipendio de Putin como la reencarnación del villano Ming de Flash Gordon. Si no incorporamos esas consideraciones a la evaluación, cualquier toma de posición saldrá chanfleada — la ecuación tirará error.

Imagino que somos muchos los que nos preguntamos a diario qué hacer. O, para ser preciso: qué más hacer. Porque estamos dejando el pellejo en este forcejeo por el más modesto de los objetivos: que no nos hagan retroceder aún más. Y las perspectivas no son auspiciosas. ¿Habría que prenderse fuego, como el bonzo de Washington, para que los poderosos registren que lo que tratamos de decir, y de defender, tiene una importancia superlativa? Claro que no. Ninguno de nosotros es un monje y casi ninguno, imagino, practica el budismo zen. Nuestras formas de protestar y de hacer política son distintas. Pero eso no impide que valoremos la generosidad de quien se sacrifica en nombre del bien común. Una amiga de Wynn Bruce definió así su despedida en el Times: como "un acto de compasión, por completo desprovisto de miedo", para llamar la atención sobre la crisis climática.

Pero los actos individuales como el del bonzo de Washington corren el riesgo de ser una piedrita arrojada al mar. Aun así, uno se resiste a permitir que un gesto semejante caiga en el olvido. Como decía ese personaje de historietas llamado Ernie Pike: "Tiene que haber un lugar donde estas tragedias hechas de coraje y desencuentros se anoten a favor de la especie humana. Tiene que haberlo".

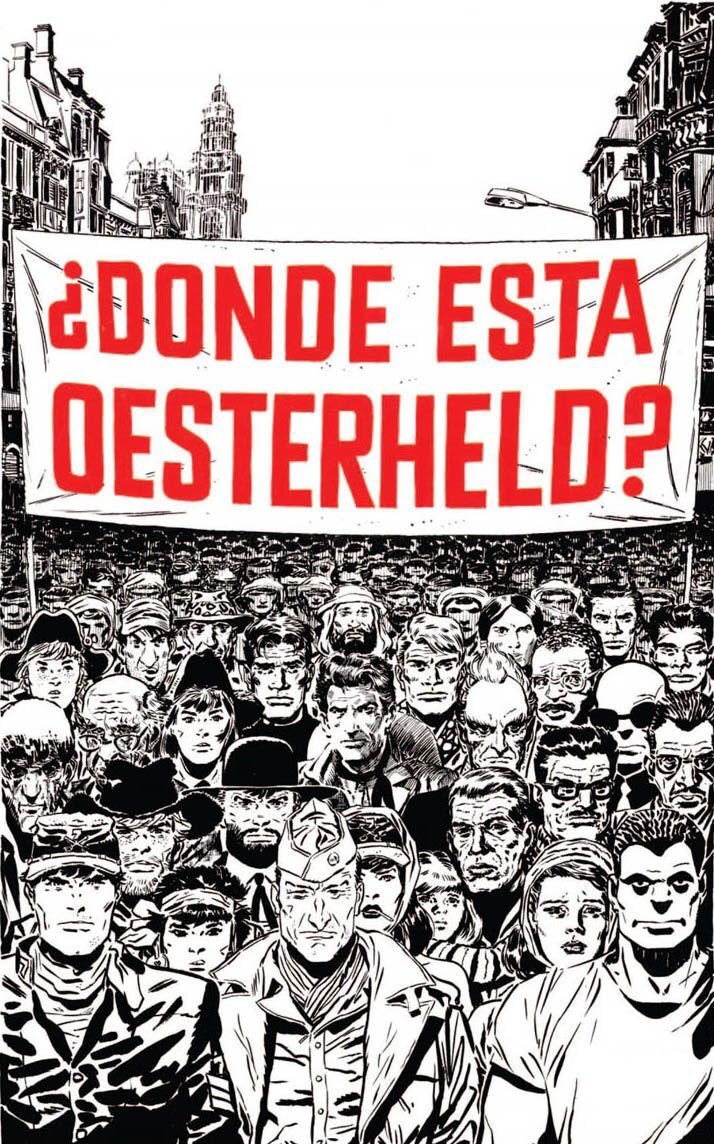

El pasado 27 de abril se cumplieron 45 años de la desaparición de Héctor Oesterheld. El creador de Ernie Pike fue víctima de los militares que, durante la dictadura, respondían a los oligarcas de entonces — esos mismos a quienes, últimamente, la Justicia argentina insiste en exonerar de responsabilidad en la tragedia de los '70.

Los jueces vienen fallando, literalmente. Pero la memoria del pueblo perdura.

Y es —y será— implacable.

El socio del silencio

Retomo este texto días después. Nadie habla ya de Wynn Bruce. La mayoría de los artículos que lo mentan no pasan la barrera del 26 de abril. Lo último que encontré fue un texto de opinión del Times del día 28, firmado por Jay Caspian Kang y titulado Testigo de un fuego (Witness to a Fire). Allí se recuerda la foto de Thich Quang Duc, el monje que se incineró en 1963, protestando en Saigón contra la persecución que el gobierno del católico Ngo Dinh Diem desató contra la mayoría budista. Kang concluye que Bruce hizo lo que hizo "porque creía que inspiraría a la gente a trabajar contra el cambio climático". Pero los hechos que lo impulsaron a tomar una decisión tan tremenda (entre los cuales se cuenta, no olvidemos, la desconexión de la Corte Suprema con la realidad de su pueblo), siguen vigentes, del todo indiferentes al martirio del hombre que se prendió fuego para que la humanidad no se incendiase.

¿Puede ser inútil el más grande de los sacrificios? En estos tiempos de lo que Verbitsky llama redes antisociales, Wynn Bruce debería haber tomado el recaudo de filmarse o grabarse, y quizás así hubiese logrado la notoriedad póstuma que se le hizo humo. Pero aún así la imagen de la pira humana se perdería, tapada por la hojarasca de contenidos que se desprende de los árboles digitales. Su sobrevida hubiese sido escasa incluso en los '60, cuando sólo competía con la sucesión de noticias que vomitaban diarios, radios y televisión. (¿Quién recordaría a Thich Quang Duc en estos días, de no ser por Wynn Bruce?) Pero hoy tenía todas las de perder, porque aún siendo objeto de un video en HD habría sido desplazado a los cinco minutos por un gatito primoroso, el nuevo hit de BTS —pop surcoreano, no pregunten— y el juicio que Johnny Depp le entabló a su ex.

No tiene sentido especular sobre las razones ocultas, o al menos privadas, de un acto semejante. El Washington Post pinta a Wynn Bruce como un hombre tranquilo y solitario, amante de la naturaleza y cultor del budismo, que admiraba al maestro zen Thich Nhat Hahn, muerto en enero de este año. (Cómo son las cosas. Yo nunca había oído hablar de este monje hasta que leí la noticia sobre Wynn Bruce, y pocos días más tarde lo oí por segunda vez de labios de Saccomanno, durante su discurso de apertura de la Feria del Libro.) El Post afirma que Bruce quiso inmolarse antes: en el '17, ante el World Trade Center, obviamente sin éxito. Y que su vida quedó marcada por un accidente de auto que sufrió a los 18, y lo mandó al hospital en estado crítico. El funcionamiento de su cerebro se alteró, inhabilitándolo para manejar e imponiéndole una velocidad más lenta para casi todo. Uno de sus amigos de la comunidad budista de Boulder, Colorado, lo describió como "dulce, cándido e inteligente". Cuando se pegó el palo a los 18 lo llevaron en helicóptero al hospital, y lo mismo ocurrió el viernes 22. Me pregunto si con el resto de consciencia que le quedaba —murió al día siguiente— habrá creído que seguía teniendo 18 y volaba para ser salvado otra vez.

¿Puede ser inútil el más grande de los sacrificios? La combinación de sus dos intentos de morir insinúa un sentido. En el '17 quiso arder ante el World Trade Center, el complejo que había incluído las Torres Gemelas derribadas por aviones en el año 2001. Tienta, entonces, creer que Bruce era hipersensible a los dolores descomunales que rozaban el sinsentido, como el atentado de 2001 y la suprema indiferencia de la autoridad judicial ante la catástrofe climática. En diciembre del año pasado, Bruce había visto un anticipo desde la primera fila. El Estado de Colorado —donde se sitúa la comunidad budista que frecuentaba— sufrió el incendio natural más devastador de su historia. (En estos días, algo similar ocurre en el Estado de New Mexico.) Si uno considera sus arrestos suicidas y el escenario que eligió en ambos casos, suena a que necesitaba hacerse uno con esos dolores históricos, subsumirse en ellos. Pero no gratuitamente, sino con una intuición del sentido del sacrificio.

Ocho días antes de su muerte, participó de una ceremonia de Pascua y le pidió al amigo que hacía de anfitrión que le dejase lavarle los pies, como se dice que hizo Jesús con sus discípulos

La crónica del Post arranca describiendo el perfecto silencio con que Wynn Bruce ardió, a tiro de piedra de los mármoles de la Corte.

La ofrenda

En la película El sacrificio (1986), de Andrei Tarkovsky, el protagonista es Alexander (Erland Josephson), un trabajador intelectual que vive apartado de la civilización: en una casa solitaria junto al mar, con su esposa, su hijastra y su pequeño hijo. (El nombre del niño no se difunde nunca: sólo se le dice "hombrecito", gossen.) Alexander no parece ser de los que niegan la existencia de Dios, pero sabe que su relación con esa entidad es "inexistente". Sin embargo, durante la celebración de su cumpleaños, un noticiero anuncia desde la TV que se desató una guerra que conducirá al holocausto nuclear; y en esa circunstancia Alexander reacciona de manera instintiva, por no decir atávica, y formula una promesa: se dirige al Dios con quien no se relacionaba y le dice que, si impide la destrucción del planeta, renunciará a todo lo que tiene y ama. Incluyendo a su hijo, el Hombrecito, a quien concibió a edad respetable —Josephson tenía 63 pirulos cuando se filmó la película— y es la luz de sus ojos.

La parábola que narra Tarkovsky dispara ecos bíblicos, porque el viejo libro abunda en postales donde Dios demanda sacrificios de sus siervos más abnegados. Pero el film establece una diferencia, ya desde su título original. La palabra sueca Offret —porque la película se filmó en Suecia, con fondos y talento local— es tributaria de la misma raíz latina que nuestro sustantivo ofrenda. Los sacrificios que Dios reclama en el Antiguo Testamento son una imposición, un peso que la autoridad descarga sobre los magros hombros de los elegidos. Pero Dios no le tira ningún fardo a Alexander en particular. Como el mismo protagonista ha establecido, Dios ni siquiera lo tiene en su lista de contactos. Es Alexander quien apela a Dios por propia voluntad, ofreciendo un intercambio. Esa es la diferencia entre sacrificio y ofrenda: el sacrificio puede ser obligado, la ofrenda debe ser espontánea, libre, gratuita — en el sentido de graciosa, un acto de gracia. (Perdón por ponerme estricto en términos de lenguaje, pero en este caso importa. "Gracia: don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita".) La ofrenda es una dádiva, algo que se regala generosamente, no en cumplimiento de un ultimátum. Es lo que sugiere Otto (Allan Edwall), el profesor de historia devenido cartero, cuando le obsequia a Alexander un mapa antiquísimo: "Cada regalo involucra una renuncia. Si no, ¿qué clase de regalo sería?"

Un punto en común entre Alexander y Wynn Bruce es que reaccionan ante una realidad desmesurada, que desborda una y mil veces su capacidad individual. Bruce entendía que el mundo estaba por incendiarse ante sus ojos y que la Corte Suprema, en vez de defender el bienestar de las mayorías, maniataría al Estado para permitir que las corporaciones expriman la Tierra hasta la última gota de rédito económico. ¿Qué le cabía intentar solito, que no estén intentando ya millones de ciudadanos y de organizaciones sin que nadie se tome la emergencia en serio? Algo similar le ocurre a Alexander: ¿qué puede hacer el tipo para evitar la catástrofe nuclear, desde su casa aislada y su mundo analógico? En términos objetivos, nada. ¿Pero significa eso que debe cruzar los brazos necesariamente — resignarse, entregarse?

Claro que no. El Bruce real y el Alexander ficticio encaran una acción positiva, dan una respuesta. El hecho de que no se trate de una iniciativa convencional —en el terreno de lo civil o de la práctica política— no inhabilita su reacción. Lo de Bruce y Alexander puede ser tan trascendente como una manifestación o un paro masivo o una campaña de concientización. Pero entiendo las dificultades de leer, de decodificar su ofrenda en este mundo actual, porque lo que decidieron hacer estas personas en la hora crucial —tanto la persona real como la ficticia— pertenece a otro orden de lo humano.

En la raiz de ambas respuestas hay una asunción de la impotencia. Parten del reconocimiento de un problema gravísimo, frente al cual nadie hace nada efectivo. Corto al primer plano de la pregunta que ya mencioné: ¿qué hacer, en particular cuando parece que ya no se puede hacer nada, o que nada de lo que se hace sirve o surte efecto? Es la pregunta que repite Billy Kwan (Linda Hunt) en esa gloriosa película de Peter Weir llamada El año que vivimos en peligro (1982). Kwan cita allí un versículo del Evangelio, Lucas 3,10, el mismo que Tolstoi usó para titular un ensayo de 1886: "¿Qué debemos hacer, entonces?" Es el planteo que formulamos frente a cualquier encrucijada, cuestionando el camino a tomar —el aspecto práctico, la movida per se— pero ante todo el tema del deber, el imperativo ético. Para responder qué haremos, debemos preguntar qué deberíamos hacer. Llamativamente, la pregunta que Kwan usa como mantra lo lleva a la senda de Bruce y Alexander. En Jakarta, Indonesia, a mediados de los '60, Kwan decide desplegar una bandera que denuncia como dictador al Presidente Sukarno, a sabiendas de que lo matarán por ello.

¿Puede ser inútil el más grande de los sacrificios? Depende de la vara con que se lo mida. En términos cuantificables, pinta difícil que la muerte a lo bonzo de Wynn Bruce mueva alguna aguja. Pero despeja de entrada una cuestión no menor. En situaciones como la actual, donde tendríamos más que suficiente con la emergencia planetaria pero también lidiamos con una guerra incontrolable y un gobierno empantanado mientras arde el país a su alrededor, no hacer nada no constituye una opción.

Es preferible una ofrenda como la de Bruce, que señala con un dedo de fuego en dirección a un asunto superlativo, a cruzarse de brazos.

Y específicamente, a cruzarse de brazos ante la Corte Suprema.

Todos importamos

Somos la (momentánea) culminación de un proceso al cual, en épocas más ingenuas, se lo creía civilizatorio. Luchamos durante milenios contra las partes más oscuras de nuestra naturaleza, construyendo un corpus de leyes e instituciones que debía mantenerlas en caja, moderar la avaricia y el apetito por la destrucción. Hoy ese proceso está encallado en el barro de la Historia. Los poderosos perfeccionaron el arte de sabotear el vehículo que nos conducía a la superación: meten guita en cada instancia mecánica, bloqueando su funcionamiento. Y quienes están ahora a cargo de la máquina —que durante los últimos siglos se inscribió en la escudería democrática y republicana— insisten en ponerla en marcha, pero la ahogan al tratar de encenderla, aceleran en falso y se empantanan más.

No digo que abandonemos el vehículo. Puede que le quede kilometraje por delante, si después de desencallarlo se lo revisa y tunea para que no vuelva a fallar donde ya falló. Pero los recursos tradicionales no alcanzan. Dejá de darle a la llave como bobo, pará de acelerar y ahogar el motor. Cuando el auto se te clava en el barro, la nieve o la arena, para sacarlo hay que salir de ahí. Abrir la puerta, alejarse del cubículo. Probar por afuera, apelando a recursos que no figuran en el manual que duerme en la guantera. Porque si te quedás adentro, a bordo de algo que no está yendo a ninguna parte, lo que asomará al otro lado de los vidrios no te va a gustar. A cada hora que pase estarás más cercado por los que despliegan la contrarrevolución a la revolución que nunca hiciste — que nunca arrancó.

Se me hace que más bien es hora de apearse. Y si desde afuera no conseguimos remover los obstáculos, deberíamos plantear si no existe otro modo de llegar donde queremos ir. Pensar lateralmente, escapar de la lógica del capitalismo, considerar cosas que ya no considerábamos por creerlas imposibles. ¿De qué sirvió negociar la utopía para instaurar la democracia liberal? Volvamos al ideal y que sea el mundo quien se acomode. Si construímos el sueño, la realidad vendrá al pie. ¿Y cuál sería el sueño? Una sociedad cuyo mandato sea cuidar de todos sus hijos, sin excepción. El viernes vi una serie donde un personaje articulaba el dilema con claridad: "O importamos todos, o no importa nadie" (Everybody counts, or nobody counts). Si el detective Harry Bosch —un ex policía conservador, de un país conservador— puede entenderlo, cualquiera está en condiciones de hacerlo.

Mi compañera suele contarme historias sobre los pibes y pibas de edad primaria con los que trabaja. Criaturas institucionalizadas o en situación de calle, que de todos modos acometen a diario el titánico esfuerzo de aprender algo. Desde ese abandono de raíz, muchas vivieron ya la circunstancia de ser ofrecidas en adopción a familias que terminan devolviéndolas, porque el producto no les cerró o no combinaba con los cuadros del living. Crías y críos que sienten que nadie los quiere, que (casi nadie) los cuida amorosamente o está interesado en su futuro. Es lógico que parezcan rotos aunque sean de goma, el piberío viene así de fábrica, ¡son prácticamente irrompibles!

Pero estas sociedades nuestras —las sociedades del mercado y de las espurias libertades que concede, derivadas de tu capacidad de compra— encontraron la forma de romper hasta lo que no se rompe. En estas circunstancias, suelo preguntarme: ¿cómo puede ser que nos desentendamos de los destinos de estas criaturas, cómo llegamos a esta situación? Después abro el cuadro para contemplar the big picture y me digo: una sociedad que abandona a los suyos, empezando por los más chicos y más desvalidos, carece de toda dignidad y no puede perdurar, a largo plazo es inviable. Nuestra presunta "civilización" está patas para arriba. Tratamos a los adultos megarricos como a niños a quienes todo se les consiente, mientras lidiamos con niños de verdad como si ni siquiera fuesen humanos sino escoria, basura. ¿Necesitamos más evidencia de que hay que dar vuelta todo y volver a poner los pies sobre la tierra?

Al comienzo de El sacrificio, Alexander le cuenta a su Hombrecito —que de momento no habla, porque se recupera de una operación en el cuello— algo que en realidad se está diciendo a sí mismo. Insisto en que la película es del '86, o sea de hace treinta y seis años, pero por razones que ya insinué (por ejemplo la inminencia del apocalipsis, que allí sería nuclear y en nuestro mundo podría ser natural cualquier día de estos, cuando el planeta diga basta), parece filmada ayer. Cuán rara y preciosa es la forma en que las obras de arte crecen dentro de uno, o con uno. Vi por primera vez El sacrificio a los 24 y hoy tengo claro que no entendí nada, fue como escucharla en sueco sin subtítulos. Y aun así intuí que era importante, la conservé en el disco rígido sabiendo que me esperaría. Ahora vuelvo a verla gracias a Wynn Bruce y siento que Tarkovsky la filmó ayer.

"El hombre ha violado la naturaleza constantemente", dice Alexander, durante esa mezcla de soliloquio y lección para su niño. "El resultado es una civilización basada en la fuerza, el poder, el miedo y la dependencia... ¡Somos como salvajes! ...No, los salvajes son más espirituales que nosotros. ...Creamos un desequilibrio fenomenal entre nuestro desarrollo espiritual y material. ...Podríamos buscar una solución, si no fuese demasiado tarde. ¡...Si tan sólo alguien pudiese dejar de hablar y hacer algo! O al menos intentarlo".

Cuando Alexander le presenta a Dios su ofrenda / oferta, mete en el paquete la renuncia a la palabra, a seguir hablando. Y cuando todo evoluciona de modo que sugiere que Dios aceptó el trato —aquí es crucial la función que desempeña una criada, parte del pueblo—, Alexander cumple con su promesa y se llama a silencio. A esa altura está claro que ha dicho todo lo que tenía para decir. El film se abre con una historia que Alexander le cuenta al niño, sobre un monje que durante años subió una montaña para regar un árbol marchito, hasta el día en que lo descubrió cubierto por brotes nuevos. "Un método, un sistema, tiene sus virtudes", dice Alexander. "Si uno hiciese algo cada día, puntualmente, como un ritual, el mundo terminaría cambiando".

Tarkovsky intentó eso mismo, a su manera. Murió meses después de terminar El sacrificio. El film se cierra con la dedicatoria a su hijo Andriosha, "con esperanza y confianza". Lo último que muestra es puro mundo natural, el mar de fondo y la copa del árbol que Alexander plantó al comienzo del relato y que ahora Hombrecito riega, desplegando su propio ritual. Tanto Tarkovsky como Alexander callaron entonces, sabiendo que habían cumplido con su trato, hecho su parte. Nosotros no podemos decir lo mismo, porque antes de preguntar qué querríamos legar a nuestros hijos deberíamos responder si quedará algo que legar. (En el final del film Hombrecito vuelve a hablar, y lo que dice es: "¿Por qué, papá?" ¿Cuántos estamos en condiciones de contestar esa pregunta sin bajar la vista?)

La tarea sigue pendiente, para todos sin excepción. Salgamos de una vez a las calles, perseveremos en un ritual secreto o ambas cosas a la vez, pero hagamos lo que debemos hacer. No hace falta prenderse fuego: basta con que seamos el fuego. Si lo de Wynn Bruce y el Alexander de El sacrificio suena extremo —cosa de locos—, es porque pertenece a un orden de lo humano con el que perdimos contacto. Hablo del orden de lo sagrado, de la conexión íntima que cultivamos con Dios o como llamen a la energía vital que participa de todo.

Esa dimensión íntima a la que apelamos cuando honramos en silencio a alguien que se fue: cuando agradecemos a la vida alguna maravilla; cuando pedimos por dentro que algo se nos dé; cuando vibramos en sintonía con otros; o cuando simplemente estamos presentes en el momento. Una dimensión que esta sociedad encuentra inútil, incapaz de producir resultados y por ende absurda, como lo parece la decisión de inmolarse o enmudecer voluntariamente, pero que aun así produce ondas que alteran la superficie de la realidad. Como dice Alexander, la muerte no existe, es pura negación. Lo único que existe es lo que hacemos o dejamos de hacer —lo que vivimos o declinamos vivir— antes de que la muerte sobrevenga.

Sin Wynn Bruce no existirían estas palabras que están leyendo, sin El sacrificio muchos no seríamos quienes somos (el cine también opera dentro del orden de lo sagrado, como además de Tarkovsky lo sabían Dreyer y Favio) y sin hechos, gente y obras como estos andaríamos distraidos, ausentes del presente, ajenos al drama en el cual la vida nos casteó — testigos pasivos, cuando se nos llamó a ser protagonistas.

Tiene que haber una forma de desempatar, para dar el triunfo a quienes encarnan la especie humana en estado de gracia.

Como escribió el Indio: cuando el fuego crezca, quiero estar allí.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí