La expresión artística funciona como un bombón: uno le hinca el diente tentado por el chocolate, pero lo que permanece en la catedral de la boca es otro sabor, aquel del relleno. (Misterioso por definición, subrayaría Forrest Gump.) Pensé en esto porque algo disparó en mí remembranzas de un sabor que, a pesar de ser antiguo, no se desvanece de mi paladar. A comienzos de los '80, una banda de pop y rock que se identificaba con un nombre exótico —y con resonancias culinarias— interpretaba una canción particularmente intensa. Patricio Rey y los Redonditos de Ricota tenían un repertorio lleno de melodías infecciosas, con letras que abrían ventanas a un mundo imaginario harto original. Pero, ya desde sus primeros compases, Criminal mambo era otra cosa.

La diferencia entre ese tema y el resto del repertorio quedó registrada en su disco Gulp! (Un debut más bien tardío, a mediados de los '80: se trataba de una banda independiente que había juntado mango sobre mango para bancarse una grabación precaria.) El disco tenía un sonido pop y los temas se sucedían arrancando sonrisas; no desentonaban en aquel contexto tendiente a la frivolidad —pensemos en el éxito de Los Twist— y el cultivo de un goce epicúreo —Los Abuelos de la Nada— casi inevitable, después de las oscuridades del alma en que nos había sumido la dictadura. Pero Criminal mambo lo cerraba en otra nota. Su sonido era denso, arrastrado, canyengue, áspero. (El trío Morphine apostó toda su carrera, entre 1989 y 1999, a desarrollar esa paleta sonora.) Y comparada con los textos que la precedían —generosos en imágenes desconcertantes: pezón radiactivo, bestia pop, infierno encantador—, su letra era minimalista: cuatro palabras en español, una sanata en italiano y un grito en japonés.

Es un criminal MAM-bo, repetía el cantante. Después venía la sanata, que rimaba braccio —brazo— con faccio —hago—, pero en sí misma carecía de sentido evidente. Y a continuación lanzaba aquel grito que habíamos aprendido en pelis e historietas bélicas donde, vale subrayarlo, el Imperio del Sol Naciente era derrotado de modo cruel: Banzai!

Para completar la joda, el disco venía con una lámina interna que reproducía una falsa carta del COMFER prohibiendo Criminal mambo, fechada en julio del año —no cualquier año— 1976. "La letra de dicha pieza musical —rezaba el facsímil de la carta con membrete "oficial", — es de contenido grosero y burdo, además de su carencia de creatividad y sentido artístico, utilizando la obscenidad y el mal gusto como medio de entretener al público". Mucha gente creyó entonces, y alguna creerá todavía, que ese acto de censura que se documentaba había tenido lugar. Pero el artífice de la joda ridiculizaba los mecanismos de la censura que habíamos padecido en la vida real: parte de la gracia era que la "prohibición" apuntase a una canción cuya letra era casi inexistente.

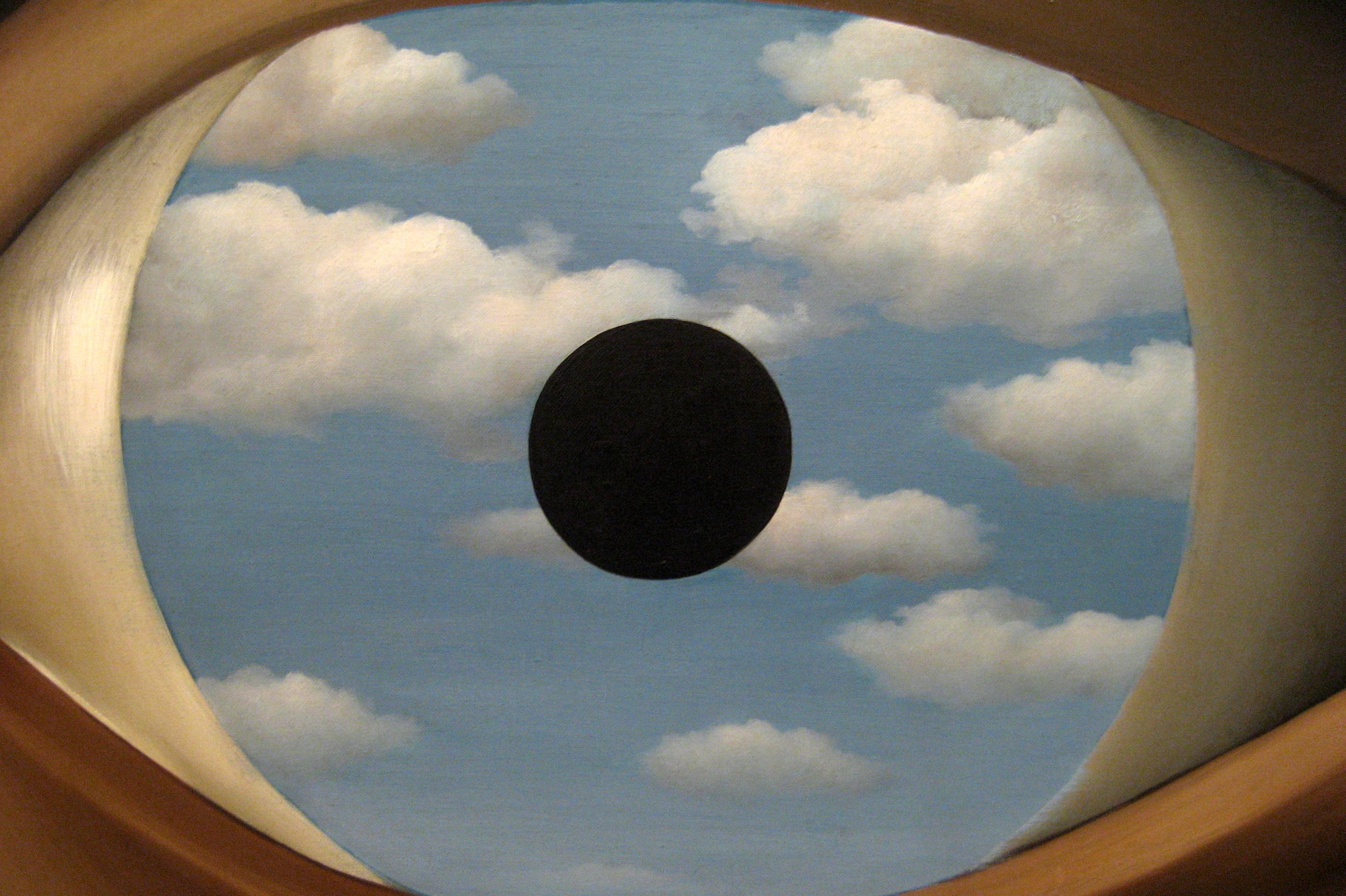

Como dibujante y pintor, además de cantante, Carlos Alberto Solari estaba familiarizado con las estrategias del arte moderno. La censura imaginaria era una estrategia magritteana, su forma de mostrar una pipa y a la vez decir esto no es una pipa. La prohibición no se había verificado pero Solari insinuaba que, a pesar de su letra esotérica y mínima, Criminal mambo debería haber sido censurada si el poder —ese bruto irreflexivo— hubiese comprendido su significado.

Es un criminal, MAM-bo.

Confusión y ambigüedad

¿En qué Argentina resonaba Criminal mambo cuando era una canción fresca? En aquella de los albores del gobierno de Alfonsín. Vale recordarlo: los militares no habían sucumbido ante una asonada popular. Ninguno de nosotros siguió a la Libertad en su arremetida bandera en mano, mientras sonaba allons enfants; los milicos habían implosionado, simplemente, a consecuencia de sus errores. Aunque loable, la lucha de las organizaciones de derechos humanos seguía siendo un fenómeno minoritario. Pero los milicos se encontraron pedaleando en el vacío y sus socios civiles y extranjeros empezaron a silbar, mientras miraban a otro lado. Entonces optaron por llamar a retirada y la clase política ocupó nuevamente la Casa de Gobierno, sin sacudirse de encima cierto azoramiento; como quien despierta de una siesta que lo sorprendió en un lugar extraño y se pregunta cómo llegó ahí.

Fueron años de una democracia condicionada que, a pesar del apoyo popular, actuaba como alguien acomplejado por sus limitaciones. El juicio a las juntas recién tuvo lugar en 1985, cuando Gulp! ya sonaba en las calles, y sólo hizo foco en uno de los componentes de la maquinaria del terror. Los poderosos que sponsorearon al régimen y los ejecutores de la violencia seguían entre nosotros, sentándose en la butaca de al lado y disputándonos el apoyabrazos mientras empezaba la misma película. La primavera alfonsinista sólo arrojó brotes verdes en terreno cultural: plantas epífitas, nada que echase raíz profunda. Mucha película obvia, mucha canción de protesta, mucho programa de radio que la iba de rebelde — materiales descartables. (Hay formas de denuncia que exaltan a sus practicantes sin ponerlos en riesgo ni señalar las fallas profundas del sistema. Casi todos los comunicadores "rebeldes" de aquella era son hoy conservadores y aplauden la represión.) En el fondo, el miedo seguía tan vivo y operante que la fiesta montada en la superficie no podía sino ser una fantochada; algo digno del Poe de La máscara de la muerte roja.

Carlos Alberto Solari era entonces —sigue siéndolo— un poco mayor que Charly García y Luis Alberto Spinetta, que además conocían el éxito y la notoriedad desde los tempranos '70. Autodidacta esencial, tenía mucha calle y, a la vez, se había tomado en serio la experiencia psicodélica. Sus aventuras con el LSD le abrieron puertas que cambiaron su forma de asumir la existencia. A resultas de esa experimentación, había adoptado una actitud a mitad del camino entre lo zen y lo gamberro: si no entraba en ninguno de los trips que fascinaban a los músicos de la era —las discográficas multinacionales, los managers, MTV, las limusinas, el star system— se debía a que, lejos de un principismo pour la gallerie, no lograba tomárselos del todo en serio; los hallaba insustanciales.

A eso hay que sumar que su aproximación al hecho artístico era más la de un poeta o artista plástico que la de un músico. (Todavía hoy bromea diciendo que, si alguna vez imprimiese tarjetas de presentación, debería poner: INDIO SOLARI. Confusión y ambigüedad.) Tanto la poesía como las artes visuales trabajan más sobre la sugestión que sobre lo expresado literalmente. Más que nombrar, se alude. El belga René Magritte (1898-1967) decía que su tarea era "sugerir el misterio esencial del mundo. Para mí el arte no es un fin en sí mismo, sino una forma de evocar ese misterio". Por eso mismo, tanto cuando dibuja o pinta como cuando compone o escribe letras, Solari empieza creando manchas sobre las que proyecta sentidos que, además, se cuida de completar. Lo que canta es siempre un comentario, una suerte de track paralelo a una historia que nunca confiesa ni cuenta a las claras; un proceso similar al que Michael Ondaajte, el autor de El paciente inglés (que nada casualmente es un poeta eximio), aplica a su narrativa.

Por eso Criminal mambo es como es, y no de otro modo. Y también es la razón por la cual conserva un poder visceral que tantas canciones de aquel momento ya perdieron: porque decía algo que necesitábamos decir y nadie había verbalizado hasta entonces; y además lo hacía de un modo al cual nadie se había atrevido.

Es un criminal, MAM-bo.

Banzai!

Tal como se la usa, la palabra criminal podría ser aplicada a cualquier clase de malviviente: ladrón, estafador, asesino serial. No habría forma de establecer mayores precisiones, ya que el sujeto sigue siendo tácito de un modo tenaz y la letra no agrega nada, al menos en nuestro idioma. También podríamos sospechar que el criminal es el mambo, nomás. Pero nosotros diríamos mambo criminal: la inversión que usa el verso —criminal mambo— sólo funcionaría en inglés. Y además descuento que Solari no tuvo intención de ofender a Pérez Prado.

Lo que arroja una pista sobre la clase de criminal de la que se estaría hablando ocurre en mitad de la sanata en italiano. Allí Solari canta —y subraya al cantar— la palabra faccio, o sea hago, que suena como facho, la forma en que definimos a nuestros fascistas. Inmediatamente se forma un binomio en la mente de quien escucha: criminal / facho. Una imagen persuasiva, desde que se trataría de una clase de malviviente con la cual conservamos triste familiaridad.

Cuando al fin llega, la palabra banzai se ha ganado su espacio. Es una invitación a la batalla, el grito que se profiere cuando un guerrero lanza una carga final, aun a sabiendas de que puede ser un gesto suicida. (La expresión completa era tennōheika banzai, que significa Larga vida a Su Majestad el Emperador.)

Así planteada, la letra más breve de la obra de Solari no podía sino resonar de una forma precisa. Para la sudorosa pendejada que en el Stud, en Palladium, en Cemento escuchaba Criminal mambo en vivo —aquellos que habíamos sobrevivido a la dictadura con el alma achicharrada como el cuerpo de El paciente inglés: políticamente ingenuos, sexualmente alborotados, náufragos culturales, rebotando como autitos chocadores mientras sembrábamos la semilla del pogo mais grande do mundo—, el grito final evocaba la imagen de un enemigo inconfundible.

Videla. Massera. Astiz. El Tigre Acosta. Esa clase de ¿gente? Éramos jóvenes e ignorantes, insisto, y sólo registrábamos a Darth Vader sin advertir que, por más que se viese muy poderoso, era apenas una marioneta de los poderosos de verdad.

Pero aun así gritábamos, desgañitándonos como el Indio. (¿Como un indio?)

Criminal. Criminal. CRIMINAAAAAL.

Dale tu mano al Indio

Poco después de las ocho de la noche del primero de agosto, caminaba por Suipacha y alcancé Paraguay con la intención de doblar. Llegaba jugado al preestreno de El camino de Santiago, el documental de Tristán Bauer sobre el caso Maldonado. Al divisar la entrada al N/D Ateneo, mi compañera dijo: Uh. Cuánta policía. Demasiada. Yo me lo tomé en joda. Están ahí para protegernos mientras nos intimidan, comenté. No estaba del todo errado, aunque ignoraba la razón de semejante despliegue. Nos la contó Norita Lafón, que guardaba nuestras entradas, apenas pisamos la vereda del teatro.

Unos encapuchados habían reventado las puertas lanzando adoquines, apurando pintadas de un anarquismo a media agua entre Kropotkin y los Ositos Cariñosos. Roberto Quinteros —a quien no veía desde aquellos tiempos del Stud, Palladium y Cemento— me contó que alguien había retenido a uno de los atacantes y, al quitarle la capucha, descubierto a un pibe muy joven que terminó escapando, por obra de una maniobra confusa. La versión que circuló atribuía el ataque a los servicios, lo cual tenía sentido: cada vez que rompen algo y gritan consignas para fingirse de izquierda, los muchachos de Arribas revelan que se graduaron de anarquistas en Wikipedia. Pero la idea de que ese jovencito fuese lo que decía ser me inquietaba más. Si existen pibxs anarcos para los cuales el kirchnerismo es un adversario a atacar, significa que los poderosos hicieron bien su laburo; y que esa porción de la muchachada está aún más confundida de lo que estábamos nosotros en los '80.

El documental es tan sencillo como elocuente y ubica la historia de Santiago en el marco adecuado: la neverending story del expolio de las tierras del sur, perpetrada por los poderosos en perjuicio de los habitantes genuinos del territorio: un eje que arranca con la colonización española, sigue con la Campaña del Desierto y llega a este presente dominado por los Joe Lewis, Luciano Benetton y las "misiones humanitarias" que los militares de USA preparan en Neuquén con bendición macrista. (Un período que Estaban Bullrich Ocampo Zorraquín Alvear definió, durante un sincericidio de esos que eructa cada vez que abre la boca, como Segunda Campaña del Desierto.) El relato ayuda a que releamos la historia de los mapuche como primer acto de la circunstancia actual. Lo cual —no me digan que no— tiene su resonancia poética. Es lógico que el destino de aquellos a quienes se exterminó y redujo a nota al pie de página de la historia se solape con nuestro destino: aquel de la persistencia en el error político, a consecuencia de la manipulación a piacere que el poder hizo del relato nacional. Pero lo reprimido siempre encuentra forma de volver. Irónico: vivimos dos siglos siendo cómplices del ninguneo a los pueblos originarios y hoy la cultura popular entroniza como su exponente máximo a un tipo al que aclamamos como Indio.

La desaparición y muerte de Maldonado fue un traspié del poder. Si el muerto hubiese sido un mapuche —como después lo fue Rafa Nahuel—, la noticia no habría movido el amperímetro. Pero le tocó a un pibe blanquito y rubión, fotogénico y con cara de bueno. Por eso hubo que emplear toda la capacidad operativa de los medios que mienten "siempre a gusto del poder" (Indio dixit), para pegarle un timonazo al curso de la historia. Y así se construyó la versión del Maldonado anarquista, peligroso en su ¿dominio? de las artes marciales, que fue a meterse en un asunto que no le correspondía; la variante contemporánea del algo habrán hecho. Pasó de ser víctima a alguien que se merecía su final violento. De no haber hundido las narices donde no debía, no se habría ahogado, repite el mismo sector social que en los '70 justificó el terror estatal.

A la mañana siguiente fui a entrevistar al Indio, que concedió una mini conferencia de prensa a cuatro medios independientes: FM La Patriada, La Garganta Poderosa, Somos Radio (o sea, la radio de las Madres) y Redonditos de Abajo. Ese trajín postergó nuestro conocimiento del estallido en la escuela de Moreno: el gas que ya asociábamos con lo mortífero por vía de los aumentos de tarifas, deviniendo bomba literal. Una violencia que acabó con dos vidas y, en simultáneo, volvió a desacomodar los papeles del relato oficial. No podían alegar que Sandra Calamano y Rubén Rodríguez se habían metido donde no debían, como Maldonado; al contrario, estaban donde debían, por pura contracción al deber y amor a los pibes de su escuela. Estas muertes graficaban el salto cualitativo en la situación política del país. A través de los Bullrich —la gente rica en toros campeones, los que se apoderaron del territorio indígena—, el poder ya no mata tan sólo a mapuches, a anarquistas, a pibes chorros y grafiteros sospechosos de serlo: ahora se está matando gente que simplemente acude al trabajo que se creía afortunada de conservar. No hace falta ir a zonas en conflicto, meterse en protestas multitudinarias o moverse de noche portando cara de sospechoso para ser muerto: ahora la muerte —la Bella Señora, la llama el Indio— te va a buscar ahí donde estés, a domicilio, a la oficina — ¿o no es esta, acaso, la era del delivery?

Por eso Clarín se apuró a sugerir que alguien había dejado abierto el gas de una hornalla. Versión que desnuda su falta de contacto con la realidad de Moreno. Toda la gente que acude a esa escuela —tanto el personal como los alumnos— tiene automatizado el reflejo de cuidar el gas, no sólo porque padecían el tema desde hace tiempo, de lo cual habían informado reiteradamente a las autoridades ¿competentes?, sino porque además viven en casas donde gastar fluído de más implica la venta de un riñón para pagar la próxima factura. Es un argumento propio de alguien que todavía puede darse el lujo de malgastar. Pero no lo pensaron seriamente, se ve, en medio de lo que consideraban una emergencia. Lo urgente era —es— impedir que la gente advierta lo que está ocurriendo.

Que la violencia estatal rompió los diques de lo socialmente tolerable. Que el gobierno pasó de pantalla y ya no se limita a matar a personajes fáciles de difamar, sino también a gente del común.

Es un criminal, MAM-bo.

El elemento del crimen

El viernes a mediodía me descubrí jugando con mi hijo pequeño en el sillón del living. (Una de las consecuencias de la explosión, que motivó el paro que lo retuvo en casa.) Pensé que lo que estábamos haciendo era, en esencia, el mismo juego sin palabras que nuestra especie practicó durante milenios: contacto físico, cosquillas, saltos del cachorro en brazos de su progenitor. La ceremonia del reaseguro, mediante la cual el padre prueba que es poderoso pero se compromete a usar ese poder para proteger a su hijo. Se me ocurrió además que mi crío reía así porque estaba bien alimentado, bajo techo y calentito. En la ausencia de alguna de esas variables, la alegría franca lo habría eludido. Es difícil reír cuando el vientre aulla o te cagás de frío. Esta situación mata, o te va desangrando, de muchas maneras. Por lo general prefiere las indirectas. Te quita el trabajo, la comida, el espacio físico, el calor, la recreación, la salud, la dignidad, la cordura.

La perspectiva histórica mueve a interpretar la palabra batalla en sentido literal, más por lo que nombra —el enfrentamiento bélico— que por lo que alude: el enfrentamiento entre dos o más facciones, que puede verificarse de manera multiforme. Un lance entre inteligencias contrapuestas, por ejemplo, también sería una batalla. Así como la brega cotidiana para ganar el pan o la reinvindicación del derecho de las mujeres a disponer de sus cuerpos. Por eso mismo hay que repensar la noción y adecuarla a estos tiempos. Hoy en día las batallas importantes no las libran ejércitos convencionales; la lid ya no tiene lugar en un descampado ad hoc, al ritmo de tambores de guerra. El mundo entero se convirtió en un campo de batalla. Ignorarlo sería tan peligroso como estar en medio de una refriega, fingiendo que nada ocurre alrededor. No se puede permanecer en el epicentro de una balacera charlando sobre Luis Miguel con los vecinos. Cuando la cosa arde, las opciones son limitadas: te protegés y de ser posible contraatacás, o morís.

Nos tocó un tiempo en el cual los poderosos se han desbocado. No se puede razonar con ellos, porque su proceder es irracional por definición: tienen todo lo que necesitarían para vivir en lujo asiático y mucho más pero no lo disfrutan, porque dicen necesitar —compulsivamente— todo lo que aún no tienen, que son las boludeces que nosotros conservamos. Y están tan determinados a obtenerlas, son tan irreductibles al respecto, que prefieren destruir el planeta y sucumbir con todos en el proceso, a aceptar límites a su ambición. Para ponerlo en términos barriales: están piruchos. Y la suya no es una locura simpática sino agresiva, que nos tiene como blancos predilectos porque ni siquiera nos consideran sus iguales. Para ellos somos un cacho de carne, nomás; una cosa que no participa de su mismo status de derechos y de la cual, en consecuencia, se puede disponer impunemente. Lo que tratan de elevar a escala mundial es la política que el Estado de Israel aplica al pueblo palestino: violencia demencial, ghetto, demanda de rendición incondicional y promesa de sumisión. La única opción que nos presentan —este gobierno dice que no tiene Plan B, recuérdenlo— es transparente: vasallaje o represión.

Por eso hay que despabilarse. Esto ya no es cuestión de un gobierno antipático e inhábil al que cambiaremos por otro en las urnas, cuando nos dé por ahí. Esto es un régimen que buscará perpetuarse a cualquier precio, con el mismo desprecio por las normas y legalidad del que da pruebas a diario. (A menudo siento que El Cohete A La Luna es un pasquín pulp, como los de la era de oro del policial negro; sólo que consagrado a otro tipo de pasiones bajas y delitos.)

Durante la entrevista el Indio hizo una diferenciación sutil. Dijo que una cosa eran las canciones de protesta, subgénero que engloba casi todo lo que nuestra música hizo a comienzos de los '80 en respuesta a la dictadura; pero que lo que a él le gustaba, y lo que practicaba cuando le daba por ahí, eran las canciones de combate. No va faltar el pánfilo que quiera leer en esto una incitación a la violencia, cuando no lo es. Si el Indio creyese que la violencia sirve para algo la habría considerado en tiempo real durante los '70; y sin embargo, a pesar de que compartía muchas reivindicaciones de sus coetáneos, le hizo la verónica a la agresión física como método, convencido de que sería peor que la enfermedad.

De lo que se trata aquí es de asumir que el combate ya existe, nos guste o no. Y de que hay que responder a las agresiones, lo cual no significa agredir también. Ellos apelan al dinero y a los fierros. Nosotros les respondemos con la gente en la calle y a través de la cultura — ese es el idioma que nos expresa.

Criminal mambo fue y sigue siendo de combate, una canción banzai. Porque (este es apenas mi juicio personal, ojo) en pocas palabras pone en claro algo vital: nos cuenta que los poderosos del mundo de hoy no son como son por cuestiones de guita, o de ideología formal, o de ambición, o de clase social. Son como son, más bien, porque a esta altura se han rendido a la fiebre que los domina y de la cual no pueden sustraerse: algo que podríamos definir como un mambo criminal.

En una de sus nuevas canciones de combate, el Indio reformula un pensamiento gramsciano: "Lo viejo no acaba de morir / y lo nuevo no nace". Como es poeta y no filósofo ni periodista, no tiene por qué decirlo todo. Gramsci, en cambio, necesitaba ser explícito: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Para el Indio, la tercera frase era prescindible. Nosotros no necesitamos más que salir a la calle o chusmear en la TV y las redes para avizorar a los monstruos que nos agreden a diario, y cuya naturaleza no podemos tener más clara.

Criminal. Criminal. CRIMINAAAAAAL...

- La imagen principal también pertenece a René Magritte: "El beso de los amantes"

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí