Bartleby, el argentino

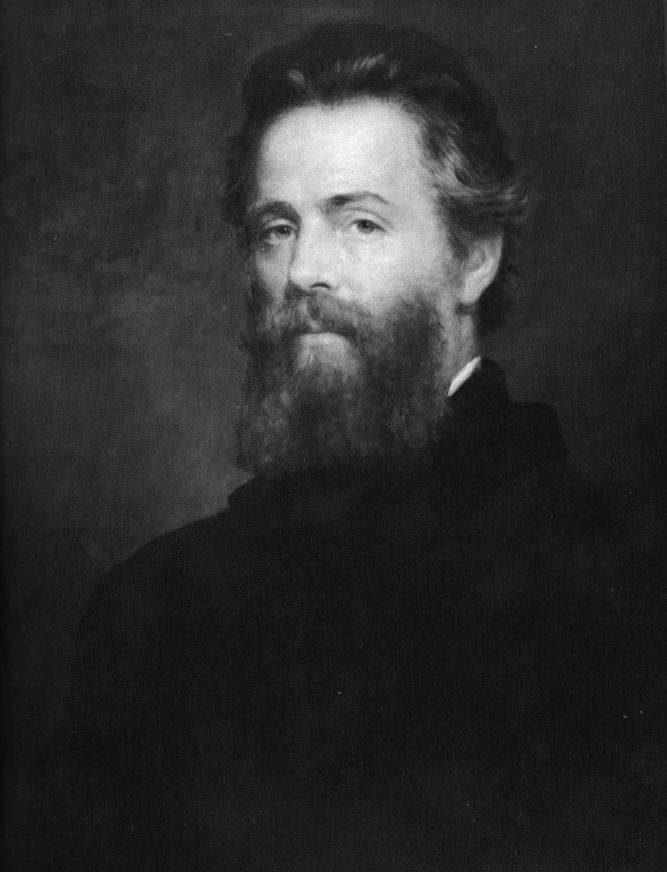

Hay cosas que, como repite el célebre personaje de Herman Melville, sería preferible no hacer. A no ser, claro, que no quede otra opción

¿Qué tendría que ver Bartleby, el protagonista de un cuento de Herman Melville —ese tipito que, ante todo requerimiento, respondía: Preferiría no hacerlo— con la Argentina? En principio, nada. Todo lo que nos conecta con Melville es una proximidad fugaz: a bordo del ballenero Acushnet, el autor de Moby-Dick costeó nuestro territorio entre marzo y abril de 1841 para, una vez sorteado el Cabo de Hornos, bordear Chile rumbo a Juan Fernández. Sin embargo, al releer Bartleby el escribiente (1853) imagino que Melville —uno de los más grandes escritores de la historia, punto— pescó por aquí algo más que cetáceos. La cercanía de esas aguas tan grises como insondables, la contemplación de esa costa baldía e infinita, ¿habrá tenido que ver con la melancolía que lo acompañó hasta su muerte, y que no disipó siquiera su visita a la Polinesia?

Exagero, claro. Melville poseía mejores razones para justificar su angustia existencial. Para empezar, su traumática formación. Aunque era nieto de dos héroes de la guerra revolucionaria, y así parte de la nueva aristocracia americana, a Melville le tocaron padres que vivieron por encima de sus medios y dilapidaron la fortuna familiar. De la opulencia de su infancia lo arrancaron las deudas, que interrumpieron su educación; su padre murió en 1832 y, con apenas catorce años, Melville se vio obligado a trabajar en un banco. “He aprendido a pensar mucho, y amargamente, antes de tiempo”, cuenta el narrador de Redburn (1849). “No debo pensar en aquellos días deliciosos, antes de que mi padre se convirtiese en un hombre en bancarrota… y nos fuésemos de la ciudad; porque cuando pienso en esos días, algo sube por mi garganta y amenaza estrangularme”.

Esa experiencia, sumada a la de sus años como laburante raso en balleneros, llenó su alma de lo que Newton Arvin definió como “un odio establecido por la autoridad, un deseo lujurioso de libertad personal” y, a la vez, “el resentimiento que se desprendía de la sensación de que la circunstancia y la entera humanidad le habían impuesto su voluntad, en una serie de injuriosas maneras”.

El Melville que concibió Bartleby el escribiente: una historia de Wall Street tenía motivos para sentirse frustrado. El golpe de suerte que lo convirtió en un escritor popular desde la edición de Typee (1846) se había evaporado; venía de editar su obra maestra, Moby-Dick; o, La ballena (1851), que debía haberlo elevado al nivel de un Milton o un Shakespeare de las letras americanas, sin hacer ola alguna; y en Nueva York, la crítica recibió su libro siguiente —Pierre: o, Las ambigüedades (1852)— con un titular en mayúsculas que decía HERMAN MELVILLE LOCO y le recomendaba tratamiento mientras pedía a sus editores que lo alejasen de la pluma y de la tinta.

En ese contexto, no sorprende que haya imaginado un personaje que parece llevar la resignación a sus extremos. ¿Leyeron el cuento alguna vez? La historia es simple. En su vejez, el narrador —un abogado de Manhattan— revive la perplejidad que le causó la experiencia con un empleado llamado Bartleby. Joven de apariencia inofensiva —”pálidamente pulcra, tristemente respetable, incurablemente desolada”—, Bartleby arranca con el pie derecho, trabajando como loco. Pero al poco tiempo, en respuesta a una demanda convencional de su patrón, Bartleby le suelta la frase que será casi todo lo que diga de allí en más: “Preferiría no hacerlo”. Primero se niega a trabajar, después se niega a explicarse y por último se niega a comer.

Como Melville no explica la conducta del escribiente —sobre el final, el narrador desliza una interpretación que no puede sino resultar pobre e inadecuada—, el cuento lleva siglos inspirando exégesis y ejercicios creativos que funcionan como variaciones sobre su melodía. Sin Bartleby, ni Kafka ni Camus ni Beckett habrían sido quienes fueron. Sin Bartleby no existirían ni cierto libro de Vila-Matas ni los ensayos de Giorgio Agamben y Gilles Deleuze que lo usan como disparador.

Estos días que corren trajeron a Bartleby a mi mente, y con él una pregunta que, de tan delirante, puede que no se le haya ocurrido a nadie: ¿qué habría sido del escribiente, si no hubiese vivido a mediados del siglo XIX y trabajado en Wall Street, pero a cambio le hubiese caído encima el infortunio —¡Ah, Bartleby! ¡Ah, la humanidad!— de nacer en Argentina?

Basta de copiar

Permítaseme defender la asociación. Lo que Bartleby hace es rebelarse contra una situación que encuentra intolerable. Por supuesto, lo emprende de un modo peculiar, propio de un oficinista de carrera que sabe que jamás ascenderá socialmente más allá de su casta. Al principio parece dispuesto a aceptar su destino, con la energía del sobreadaptado. De hecho aplica para el puesto y durante sus jornadas iniciales se desloma. “Como si hubiese estado hambriento de algo que copiar, se pegó un atracón con mis documentos”, recuerda el narrador. Pero algo implosiona entonces en el escribiente, fuera de cuadro o lejos, al menos, de la capacidad de comprensión de su empleador. Y a partir de entonces, Bartleby ya no consigue juntar la voluntad para seguir colaborando con la situación que —ha descubierto— lo sojuzga. Saca los pies del plato. Deja de ser cómplice del sistema que torna su vida inviable. ¿Qué argentino con corazón y cerebro en condiciones dudaría hoy en identificarse con él?

El desconcierto del narrador respecto de la resistencia pasiva de Bartleby sugiere algunas claves. La primera es extratextual pero la segunda no. A mediados del siglo XIX, Nueva York se había convertido en una ciudad pujante, que encarnaba la mejor versión de los ideales republicanos, al punto de ofrecer santuario a los esclavos que escapaban de sus captores (la Guerra Civil estaba aún por venir); era la puesta en acto del capitalismo naciente que reclamaba para sí un rostro humano. Mario de Casas recuerda que, al escribir sus Bases durante esos mismos años, nuestro Juan Bautista Alberdi apostaba a que el Estado liberal sería la garantía del progreso democrático — y no, como terminaría siéndolo, un obstáculo para su concreción.

Ya en el marco del texto, el narrador es la corporización de estos valores que combinan ambición y moral cristiana como si fuesen caras de la misma moneda. Este abogado es, de algún modo, lo mejorcito que el sistema puede ofrecer. Por eso se describe como “un hombre eminentemente digno de confianza” (safe), que exhibe las virtudes de la prudencia y el método; y que en consecuencia, desde ese prisma vital, está en condiciones de apreciar el valor de Bartleby como herramienta: su calma ultraterrena, su discreción, su contracción a la tarea. Bartleby es el empleado perfecto, que ni siquiera hace “una pausa para la digestión”. Hasta que, de sopetón, deja de serlo.

Bartleby no explica su rebelión, no alza la voz y el dedo, no baja línea. Ni siquiera es contundente a la hora de expresar su decisión. No dice “no lo voy a hacer”, dice “preferiría no hacerlo”. O sea: “De estar en condiciones de elegir, de ser libre de verdad, no lo haría”. El narrador subraya esta ambigüedad desde el vamos, dice que Bartleby le suelta la frasecita con una voz “mansa, (pero) firme”. Esa insurrección planteada desde la cortesía desconcierta a su empleador, que en lugar de hacer lo que tantos harían —alzar la voz, vituperar a Bartleby, despedirlo— le concede la opción esbozada por el verbo en potencial. (Como dije, este abogado encarna la versión más benigna del burgués moderno.) El problema es que, una vez que advierte que le ha sido concedido el deseo que se animó a verbalizar —tan pronto asimila que el abogado reconoce su derecho a retacearle asistencia—, Bartleby ya no puede parar.

Muerto de intriga, el abogado le pide que le cuente algo de sí mismo y de su historia; que le tire un hueso que le permita interpretar esa actitud, reducir esa intransigencia a términos humanos. Pero Bartleby es irreductible: “Preferiría no hacerlo”. Su empleador lo insta a ser razonable, ¡aunque sea un poquito!, y Bartleby se obstina:

“En este momento preferiría no ser un poquito razonable”, fue su respuesta tan moderada como anémica.

El abogado sigue tolerando la insubordinación pero insiste, ¡necesita saber a qué se debe, con desesperación!

“No ve usted la razón”, replica Bartleby, “indiferentemente”. La frase está estructurada como una pregunta pero no lleva el signo correspondiente, lo cual la convierte en una afirmación.

Un detalle clave se desprende de la tarea del escribiente: en un estudio de abogados hay que hacer copias de cada documento que se emite, pero la tecnología —o más bien, la falta de ella— obligaba entonces a que cada versión fuese emulada a mano, lo cual convertía a Bartleby en una fotocopiadora humana: un dispositivo de carne y hueso, obligado a reproducir ad infinitum los apéndices legales que garantizaban el funcionamiento del sistema. Por eso, cuando Bartleby anuncia: “He dejado de copiar”, está confesando mucho más que su mera negativa a seguir trabajando.

Resignado al fin a la solidez de Bartleby, que adoptó al estudio como su vivienda (en términos cortazarianos, el escribiente lo convierte en un estudio tomado), el abogado corta por lo sano y decide mudarse a otra oficina. Pero los nuevos inquilinos de su flamante ex estudio lo responsabilizan por el “regalito” que les dejó. El abogado niega entonces a Bartleby, a la mejor manera del Pedro evangélico respecto de Jesús: Persistí en mi afirmación de que Bartleby no era nada para mí. Los nuevos ocupantes acuden entonces a la policía y el escribiente va a parar a la cárcel, que se conoce como las Tumbas. El abogado trata al fin de asumir su responsabilidad y paga para que se alimente bien a su ex empleado, pero ya es tarde: adicto a la ligereza que deriva del desprenderse de todo, Bartleby sigue diciendo que no y muere de hambre en las Tumbas.

El cuento se cierra con la invocación impotente del narrador: “¡Ah, Bartleby! “¡Ah, la humanidad! Aunque sigue sin entender nada respecto del cagatintas, el narrador ha comprendido al menos algo: que la actitud de su subordinado no fue exclusiva del individuo Bartleby, producto de una excentricidad, sino que dice algo sobre todos nosotros, sobre la condición esencial que nos ha tocado en suerte como especie.

Un acto de libertad

La rebelión de Bartleby no pasa por la ideología. De ser ideológica su postura, estaría en condiciones de articular sus razones y proponer un ideal alternativo. Pero Bartleby no propone nada. Todo indica que ha dado un golpe a ciegas y atinado el hachazo a una veta metafísica que, al soltar su chorro incontenible, lo cegó primero y terminó por ahogarlo.

Se me ocurre esta explicación a la falta de ideología en Bartleby: el escribiente no la considera necesaria porque, como su empleador, está convencido de formar parte de la mejor de las sociedades posibles. En aquel momento histórico los Estados Unidos eran el futuro y Nueva York su versión más iluminada; y ese capitalismo de rostro humano que el narrador encarna se tenía a sí mismo por el mejor de los sistemas.

¿De qué podía quejarse Bartleby? Había conseguido un trabajo respetable, que le garantizaba seguridad. (El empleado más viejo del narrador, Turkey, pasó la vida entera haciendo similares tareas en el mismo estudio.) Contaba con un jefe de buen talante, que aspiraba a ser un hombre justo. ¿Qué más podía pedir? ¿No es eso a lo que aspira la mayoría de nosotros: a un puesto fijo, razonablemente pago, donde además se nos reconozca como seres dignos?

Pero Bartleby lo detona todo. Asumimos que no entiende bien por qué, que lo suyo es más bien instintivo. Sin embargo, una vez que su alma intuyó que, lejos de ser ideal, lo que el sistema propone es una nueva forma de esclavitud —un infierno pre-kafkiano: la vida entera copiando leyes que sólo sirven para sujetar a la plebe a los caprichos de una aristocracia—, ya no puede parar. Lo suyo se vuelve compulsivo. Tanto le repugna a Bartleby ese potencial destino, esa complicidad, que opta por —esto sí prefiero hacerlo— dejarse morir.

Por eso me pregunto: ¿qué pasaría si Bartleby no hubiese nacido y vivido en aquel tiempo y lugar, sino en la Argentina de hoy? ¿Si en lugar de ser bendito con un trabajo fijo y respetable, le hubiese tocado en suerte la precariedad o el desempleo, el desprecio social (¡Bartleby choriplanero!) y la represión si se le ocurriese protestar?

En Melville, la disidencia de Bartleby tiende a lo metafísico: se le ha brindado a su protagonista lo mejor que este mundo tiene para a ofrecer a aquellos que no forman parte de su aristocracia, y aun así Bartleby lo rechaza; no quiere saber nada, prefiere morir a tolerar esa vida, a colaborar con el funcionamiento de una maquinaria picadora de almas. Puede que su expresión tentativa —el potencial que expresa ese preferiría— tenga que ver con su consciencia de entender que se está dando un lujo al desdeñar la seguridad laboral, algo que tantos encontrarían deseable. El problema es que una vez que Bartleby experimentó lo que Walsh llamaría “la satisfacción moral de (practicar) un acto de libertad”, ya no puede desandar ese camino. Prefiere ser libre y pagar el costo que esa libertad demande, a seguir siendo un copista automático — un escribiente.

Acá no hay margen para problemas metafísicos porque no logramos resolver los físicos, nuestros quilombos más inmediatos. Si Bartleby fuese argentino y su empleo en el estudio no fuese fijo sino temporal, como pasante o becario, y en consecuencia inestable; si lo que le pagasen se desvaneciese de sus cuentas y bolsillos a mitad de mes; si no le alcanzase el dinero para ir y venir de su trabajo y se quedase en la oficina —ninguna pausa para la digestión— no por contracción a la tarea, sino porque el presupuesto no da para un sandwich; si dependiese de su cuidado una madre que necesita medicamentos que ya no le dan o facilitan; si lo atormentase la deuda que tomó para pagar servicios básicos, una bola de nieve que no para de crecer; si además tuviese una familia tipo que lo tortura con demandas desmedidas como —por ejemplo— comer reiteradamente durante el día; y entonces se hiciesen oír el Presidente, diciéndole que cambie sus lamparitas por LEDs —que además son importadas, y no se consiguen fácilmente en el mercado—; y la gobernadora de Buenos Aires, afirmando que la universidad no es para gente como él y los suyos: ¿diría este Bartleby, nuestro Bartleby, su frasecita prescindente?

Vidal seduciendo a su público de hombres blancos, más que maduros y ricos.

Hay muchas cosas que la mayoría de nosotros preferiría no hacer. Lo que nos gustaría es tener un trabajo agradable, donde se nos trate bien y se nos pague un sueldo con el cual dotar a los que amamos con las cosas mínimas, lo necesario: techo, comida decente, educación. Nada nos complacería más que volver a casa a una hora decente, con margen para permitirnos un placer modesto, como una comida rica y tranquila o la frivolidad de pensar en el Mundial. Lo que querríamos es disponer del tiempo y el ánimo imprescindibles para hacer reír a nuestros hijos, o calcular cuántos milenios laburó ese ADN para lograr el milagro del color de ojos de la persona amada.

Pero cuando la situación dista de ser esa, y nos gobierna un tipo que usa su poder para no pagar una deuda de 70.000 millones que su familia creó y mantiene con el Estado y aun así mira con ojos helados y nos dice se acabó la época del despilfarro, no hay plata, dejen de gastar tanto, ya no pensamos en términos de preferencias sino de supervivencia. Porque el contacto cotidiano con esta mezcla tóxica de mezquindad y descaro está empobreciendo nuestras vidas de un modo aún más grave, más terrible que la bancarrota.

Si Bartleby fuese argentino estaría en la calle, reclamando en paz (¡manso pero firme!), y no se iría de allí ni volvería a su tarea formal hasta que los funcionarios cumpliesen con lo que establece el Preámbulo de la Constitución, según el cual nuestros representantes tienen la obligación de unirnos, procurar justicia, promover nuestro bienestar y defender nuestra libertad. Por debajo de eso no hay negociación posible, nada de qué hablar. Hasta que no se restablezca el contrato elemental que rompieron en la práctica, nadie pensará en términos de preferencias. Porque como dijo San Martín y recordábamos días atrás, en defensa de la Patria —y ojo que injusticia no es Patria, falta de libertad no es Patria, pobreza sistémica no es Patria— todo es lícito menos dejarla perecer. [1]

Recién entonces, cuando las cosas vuelvan al cauce que elegimos desde nuestros comienzos como Nación —una república puede ser imperfecta, sí, pero por definición es siempre perfectible—, podrá el Bartleby criollo fotocopiar documentos nuevamente y, entre tanda y tanda, darse al ocio filosófico.

Mientras tanto, aunque prefiriésemos algo distinto, no quedaría otra salida que hacer lo que hay que hacer.

[1] Citado en Loveman, Brian; Lira, Elizabeth. El espejismo de la reconciliación política: Chile 1990-2002. Edición ilustrada. Editorial Lom Ediciones, 2002. ISBN 9789568026059. p. 435. El dato es cortesía de Sergio Wischñevsky.

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí