“–¿No te gustan los viejos?

–Trato de no pensar en ellos”

Elizabeth Taylor, en Prohibido morir aquí

“Me espanta absolutamente el carácter discontinuo del duelo”

Roland Barthes, en Diarios de duelo

En los últimos seis años anduve deambulando por distintos geriátricos e instituciones psiquiátricas para adultos mayores. Mi mamá estaba enferma de Alzheimer, una enfermedad que avanza en cámara lenta o al menos esa es la sensación que tenemos los familiares cuando vamos de visita a estas residencias. Visitar a un familiar en estas instituciones implica visitar a todas las personas allí internadas, el cariño debe repartirte entre todos y todas. La demanda de sonrisa y afecto, de diálogo, es una de las primeras cosas que me llamaron la atención.

En estos seis largos años, fui testigo de muchas situaciones denigrantes en estas instituciones. Las mismas situaciones que solemos ver y denunciar en las cárceles, las viví con mucha impotencia en estas instituciones inocentes que encontramos enclavadas en la misma manzana donde cualquiera de nosotros puede vivir. Los gritos, los olores, la depresión, los llantos, pero también la escasez de personal, la ausencia de actividades recreativas, la falta o ineficacia de controles púbicos… A veces esas situaciones tenían nombre y apellido, pero la gran mayoría de las veces eran la consecuencia de un sistema obsoleto.

No es fácil encontrar cupos en estas clínicas, de modo que el familiar puede caer en el peor lugar. Hay que cruzar los dedos y estar atentos, no hay lugares perfectos, sobre todo cuando el presupuesto familiar no es millonario. Hay que evaluar constantemente costos y beneficios, porque si uno se pelea con sus trabajadores, el que paga nuestros caprichos o las quejas puede ser el familiar que queda adentro de la institución después de que nosotros nos fuimos. En este mundo no hay consumidores con derechos, el cliente nunca tiene razón. Más aún cuando el socio del familiar es el Estado que cubrirá gran parte de los costos de la internación y su estadía, un Estado que paga tarde y no controla o controla mal cómo se usa el dinero y los demás recursos que distribuye.

Durante estos años fui testigo de la vejez abandonada: abuelos y abuelas que eran depositados en estos lugares para sacarles la pensión o la casa, o ambas cosas. La mayoría de las veces, estos familiares no regresaban a la clínica a visitar al padre, la madre o el tío que habían depositado en el lugar. No los juzgo. A veces el geriátrico es un aliado para llegar a fin de mes o no terminar debajo de un puente. Es cruel, pero lo vi en varias oportunidades. A veces es mejor eso que pasar una estancia en un centro de rehabilitación. Porque las clínicas terminan siendo instituciones atrápalo todo, mal que les pese a su plantel de enfermeros.

Fui testigo, además, del trabajo de las enfermeras y enfermeros. A veces muy amorosas y otras veces dueñas de sentimientos confusos, que dejaban entrever otras cosas: resentimientos de clase, pésimas condiciones de trabajo, falta de reconocimiento social, etc. Porque ninguna clínica tiene la cantidad de enfermeros que se necesitan. Los enfermeros siempre están desbordados, andan una o dos horas atrasadas en sus tareas, es decir, siempre hay algún viejo al que hace mucho tiempo deberían haberle cambiado los pañales. Conocí enfermeras que fueron mis mejores amigas y otras que se convirtieron en una pesadilla. Un enfermero puede hacerle la vida imposible al dueño de la institución para que saquen al paciente problemático que les demanda tareas extras. Y mi madre era uno de esos pacientes: tenía errancia, no paraba de deambular por toda la casa, se metía donde no debía meterse. El mejor paciente es la persona postrada en silla de ruedas: lo sientan en una mesa frente al televisor y listo. Sólo habrá que cambiarle los pañales cuando se cague o mee y darle la pastillita. Pero un paciente que deambula es un paciente que puede escaparse, que agarra cualquier cosa, se mete en las otras habitaciones, en la cocina, alguien que puede llevarse cualquier cosa a la boca. Y las enfermeras nunca dan abasto, a veces no tienen tiempo para correr detrás de ellos. Los enfermeros saben que siempre hay un médico o psiquiatra para firmar una derivación a otra institución. Hay que sacarse a esos pacientes de encima para que el tiempo rinda, para poder descansar, para no terminar agobiados. Y las enfermeras aprendieron que pueden ponerte no sólo al dueño en tu contra sino al resto de los familiares de otros pacientes. Es cuestión de tiempo y el tiempo colabora en contra del paciente en cuestión y sus familiares.

Casi todas las enfermeras y enfermeros que conocí hacían largos recorridos para llegar al lugar de trabajo y casi siempre trabajaban en otra institución geriátrica o en alguna clínica privada u hospital público: gente con mucho trabajo, sobreocupada, cansada. No lo hacen por vocación sino porque el sueldo no les alcanza. Y sin embargo, no fueron pocas las veces que las veía con toda la paciencia del mundo, empujando las cosas con sonrisas, dedicando palabras amables a los abuelos y sus familiares, muy predispuestos.

Los médicos también hacen lo que pueden o lo que pueden y no quieren o no les interesa hacer. No hay nada nuevo en esto que voy a decir: llegan a cualquier hora, en realidad llegan a la hora que se les canta, nunca tienen tiempo para dedicar especial atención a nadie en particular. Los familiares podemos pasar horas o días enteros esperando, que nunca se los verá por el lugar. Miran al paciente a través de una planilla que se asemeja a una historia clínica pero en realidad es la planilla donde se constata la medicación. Su tarea la mayoría de las veces se limita a calibrar el cóctel de remedios que demanda cada uno de los internos. Se la pasan sobrevolando un campo minado a kilómetros de distancia. Sólo se detendrán cuando se encienda una luz de alarma: un viejo se puso violento, se cayó y golpeó mal la cabeza, no para de llorar o gritar, tienen sangrados, la fiebre no le baja, no puede cagar hace días, etc. No suelen estar presentes, no le siguen el pulso a la clínica ni a los viejos. Son una máquina de certificar historias clínicas que después deben presentar a la obra social que gira los fondos a los dueños de la clínica. Pero el médico siempre es un fantasma, otro actor que viene de afuera y se va, nunca podemos encontrarlo y entrevistarnos con él. Siempre tienen una urgencia para disculparse y salir corriendo, llegar demasiado tarde o pegar el faltazo. Gente entrenada para destratar a los familiares, para ejercer el maltrato a los pacientes.

Con el tiempo descubrí que se puede medir a las instituciones en función del olor a pis. Cuanto más pregnante el olor, peor la atención. Cuanto más harina, peor la alimentación. Y en geriátricos se suele alimentar a los abuelos como en los comedores populares: a base de hidratos, con muy poca carne y casi nada de verduras, con postres muy desabridos y agua de la canilla con colorantes. La merienda es pan con mermelada de cuarta o paté, acompañada de esos jugos intomables, o leche de marcas desconocidas.

Dije que visitar a un familiar implica visitar a todos los viejos. Nadie puede ir a visitar sólo a su familiar. Los que más veces íbamos terminábamos involucrados emocionalmente con el resto de los abuelos y abuelas. Hay una demanda de afecto increíble en estas instituciones. No sólo afecto sino la simple ganas de conversar, de intercambiar algunas palabras más allá de las citas sociales de rigor. También hay que proveer de otros objetos que puedan contribuir a remar la depresión que llevan. A veces puede ser un champú o crema de enjuague, la tintura para el pelo, lápices de colores para pintar, revistas o libros que mirar y leer, algún buzo, una blusa, frazadas, la torta para su cumpleaños, algunos tangos o boleros para ponerse a bailar o cantar con ellos.

El aburrimiento es el deporte de rigor en estos espacios cerrados. El tiempo no pasa nunca, ni siquiera frente al televisor. Porque todos están enchufados frente al televisor que miran sin prestar atención, muchas veces con las miradas perdidas o absortas. A falta de actividades recreativas, los enfermeros encienden el televisor, es el único pasatiempo. El televisor es el chupete que les ponen a los viejos antes del almuerzo y después de la siesta, para que cenen calladitos la boca. La televisión está ahí para que nadie hable con nadie. Matar el tiempo para que la depresión que los gana no se note, se disimule un poco, un poquito.

Mientras tanto al Estado no se le cae una idea. Los viejos siguen siendo el último orejón del tarro. No es que el Estado no haga nada. Está visto que hay gobiernos y gestiones que dedican más atención que otros. De hecho esos gobiernos suelen invertir mucho dinero en los viejos. El presupuesto de PAMI es millonario, pero la atención suele ser económica. Lo cual no es poco. Pero falta mucha imaginación en sus cuadros técnicos. Si miramos a la vejez a través de estas agencias veremos que los organismos de control son muy deficitarios, no tienen capacidad para ejercer controles periódicos, para respirarles en la nuca a los dueños de estas clínicas. Son como el cometa Halley, pasan cada 76 años. Encima cuando llegan las inspecciones se los entera, por lo cual suelen armarle la escenografía para disimular la desidia y falta de atención. El ajuste en cada geriátrico o estas clínicas es nuestra indolencia, depende de nuestra capacidad de abandono.

Punto y aparte merece la Justicia. Si miramos a la justicia de familia, veremos que la desidia es casi total. Pongo por caso el juicio por insania a mi mamá. Lo que al almacenero de la esquina le llevaba cinco minutos comprobar, a los operadores del Poder Judicial le demandó cinco años. Cinco años estuvimos esperamos la sentencia que decía: “Su mamá, efectivamente, no tiene discernimiento, intención y libertad”. El geriátrico estaba a tres cuadras del juzgado de familia, y lo que podría haberse resuelto muy expeditivamente con una junta médica en presencia del juez y los familiares, es decir, en menos de 24 horas, se demoró 1.825 días, es decir, la administración de justicia necesitó 43.800 horas. De hecho conocí a familiares que nunca tuvieron esa sentencia en la mano, que la persona en cuestión murió antes de que la Justicia termine su recorrido burocrático e indolente, o la sentencia de insania llegó después de que la persona había fallecido. Les cuento una anécdota para que el lector o la lectora se hagan una idea de la obsolescencia apática de esta agencia entrenada para hacer la plancha y no trabajar o trabajar bajo reglamento. Una vez a la jueza se le ocurrió ver a mi madre, cuando estaba internada en Ensenada. Tuvimos que llevarla hasta el juzgado un día de lluvia torrencial. Era verano y diluviaba. Cuando llegamos no sólo estaba cortada la luz sino que su señoría no estaba, ¡estaba lloviendo mucho! La tuvieron a mamá una hora debajo de una escalera. Luego apareció una empleada para que mamá firmase un papel. Le dijimos que no sabía firmar, que ya no tenía discurso, que no entendía. La joven nos miró y comprendió nuestro disgusto, su falta de atención, de modo que la firmamos nosotros y nos dijo que nos podíamos ir. Eso sucedió tres años atrás. Se imaginará el lector que todo lo que digo tiene nombre y apellido, pero no es una cuestión personal. La gente lo hace no porque tenga una animadversión con las personas, sino porque el sistema no funciona.

Mi mamá murió en septiembre de 2020. Desde marzo no la veíamos. Supuestamente se quedó en una de las convulsiones recurrentes que tenía producto del deterioro de su enfermedad. En el geriátrico no había Covid-19. Nos llamaron un mediodía para informarnos. Con mi cuñado fuimos a la funeraria para hacer los trámites. Tardamos menos que en ir a comprar una docena de facturas en cualquier panadería. Como no podíamos verla allí, puesto que los velorios estaban prohibidos, nos fuimos volando hasta el geriátrico, porque una vez que llegaba a la casa velatoria no la podíamos ver más. Nos quedamos en la puerta del geriátrico porque no se podía ingresar por cuestiones de “protocolo”. Apenas llegamos a la clínica, detrás nuestro estaciono el coche de la funeraria. Si llegábamos un minuto más tarde, directamente no veíamos a mamá. Así de escuetos y expeditivos suelen ser los encargados de la administración social de la muerta en tiempos de pandemia. Le dijimos a los muchachos que “por favor nos dejasen verla a mamá, que en la clínica no había Covid, etc., etc.” Sacaron a mamá en una bolsa negra, literal. El joven abrió la bolsa en la calle y pudimos despedirla, en menos de 10 segundos. Todo eso sucedió en la vía pública, abriendo una bolsa negra, como si fuese una bolsa de basura, llorando a moco tendido. No hubo velorio, no hubo abrazos de los amigos y amigas. Sólo mi hermana y yo, mi cuñado y mis sobrinos en la casa mirándonos a los ojos. Eso fue todo. Y las cenizas que llegaron una semana después.

Recibimos muchos mensajes de saludos de amigos y amigas, algunos de los cuales, en plan compasión, nos decían que, en última instancia, “era lo mejor que podía suceder”, “que eso no era vida para ella”, “que no era digno para Alicia”. En parte tenían razón. Lo que ellos no sabían era que mamá hacía rato ya no era “mi mamá”. Mamá se había convertido en Alicita. Lo que mis amigos no sabían era que con el paso del tiempo empezamos a llamarla Alicita. Nombrarla de esa manera nos permitió construir otro vínculo, separarnos del pasado que nos había unido y construir algo desde el ahora, ese eterno presente que se reseteaba cada 15 ó 5 minutos. El pasado ya no se interponía entre nosotros y ella. A partir de ese momento todo cambió completamente, pudimos construir otro vínculo y nosotros fluimos y dejamos de pelear entre nosotros. Alicita terminó siendo un bebe de seis meses y la única forma de relacionarse con ella era a través de gestos muy emotivos. Y puedo asegurarles que nos comunicábamos, todo era puro presente y no había que dejarlo escapar. Por eso hoy el duelo es doble, no sólo estamos transitando el duelo de mi mamá sino de Alicita.

* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.

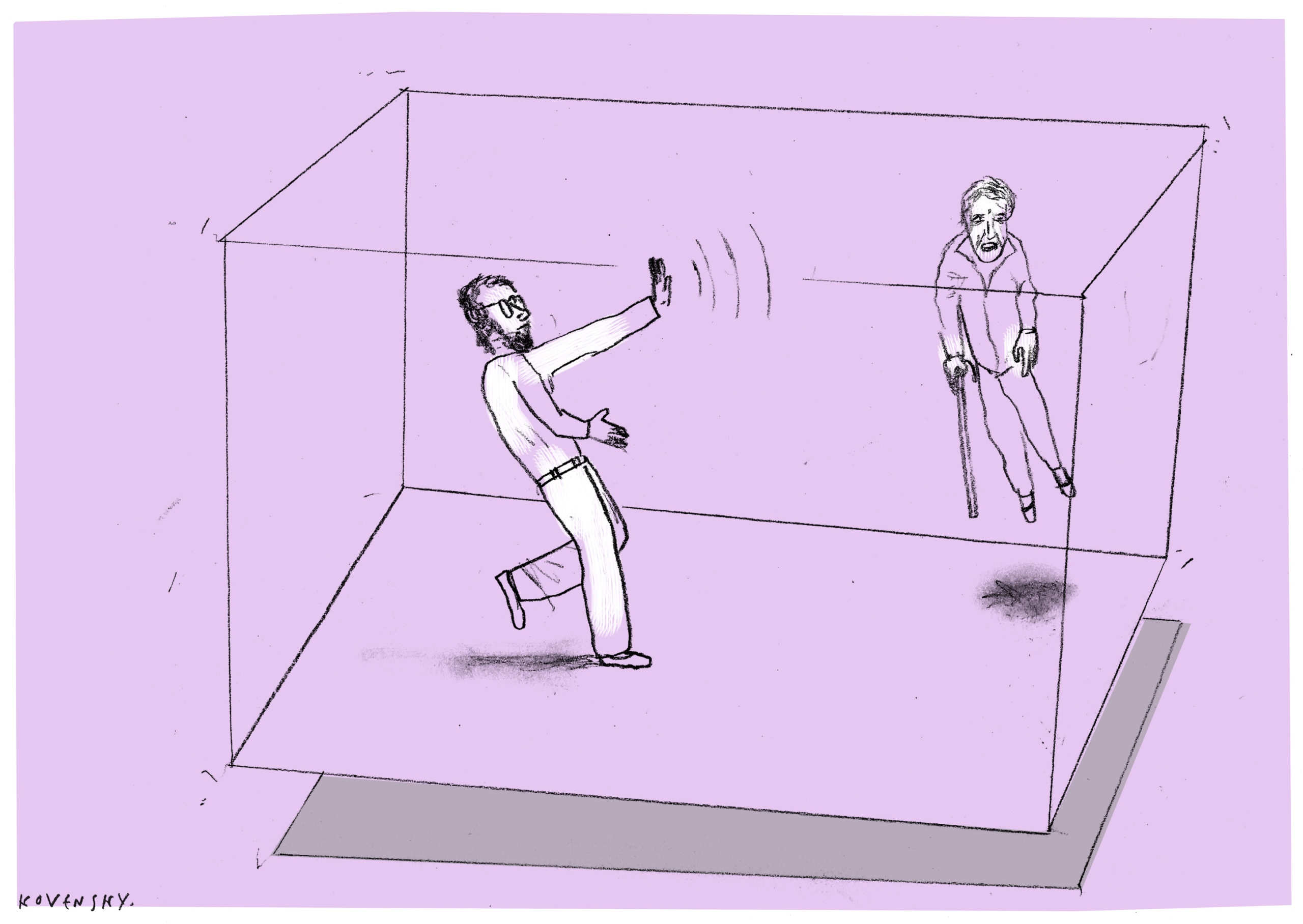

**La ilustración de esta nota fue especialmente realizada por el artista Martín Kovensky.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí