Tan interesante como improbable sería reunir en un mismo equipo a realizadores cinematográficos como Roger Corman y su terror bizarro, Wes Anderson con su simetría metafísica y Doris Dörrie en la plenitud de su feminismo crítico*. Podría encomendárseles la tarea de convertir en guiones de cortos o mediometrajes algunos, o todos, los cuentos breves de Gabriela Mayer (Buenos Aires, 1971) publicados en el flamante Nunca podemos descansar del todo. Pues esta docena de historias compactas bien pueden ser consideradas certeras tramas, pasibles de ser adaptadas a la pantalla. Concisas; dotadas de apertura, desarrollo y cierre según las reglas del arte, ancladas en escenas domésticas cotidianas y, por lo general, escenarios de poblados bonaerenses o suburbanos, albergan universos particulares capaces de sostener su vigencia en locaciones semejantes de cualquier geografía.

Más aún, el pasaje de lo literario a lo fílmico otorgaría, mediante lo visual, alternativas de producción de sentido que el soporte gráfico es capaz de sugerir sin materializar. Sin ir más lejos, los dos primeros relatos resultan simétricos e inversos. (No es de extrañar la coincidencia con las antiquísimas sagas germanas, siendo Mayer de ascendencia alemana.) Ambos resultan historias de aparecidos. El primero, que da título al libro, transcurre en Colonia Los Sentados, pues los difuntos “son ubicados en una silla, sillón, banquito o butaca. Y ahí permanecen, sentados, junto a sus seres queridos. En una suerte de embalsamamiento, con las piernas flexionadas sobre el asiento elegido para toda la eternidad. Así, se integran a su entorno, en el ambiente que sus familiares quieran. Por eso, acá no existen casas velatorias ni cementerios. No hay nadie a quien despedir ni enterrar: los sentados habitan en sus casas. En silencio, junto a sus parientes”. Tal vez por el hartazgo de la posición, comienzan a animarse, circulan por las calles e invaden la celebración por el aniversario del pueblo en la plaza principal, con el correspondiente desparramo.

Si este relato inaugural trasciende lo doméstico, a continuación “Fotos sueltas” se centra en ese ámbito y transcurre en forma más afable. Los fallecidos emanan del álbum de fotografías familiares, charlan entre ellos hasta interactuar, como si nada, con los vivos. Vital mediante la primera persona, la atmósfera se va poblando de evocaciones hasta desembocar en el reencuentro familiar y sus consecuencias. El lenguaje cotidiano que rige la escritura prioriza la descripción por sobre la subjetividad, de manera que admite la mutación a fílmico con su propia gramática, sorteando a criterio de la realización, los signos de puntuación, inamovibles en la literalidad.

Si bien los muertos vivos cesan su protagonismo en este punto, la coincidencia en ambos relatos inaugurales acepta desarrollos paralelos, en simultáneo o mediante portales convergentes. Los remates con que concluyen asemejan esas olas que rompen sobre la orilla misma, cavándola. Rotundo broche de situaciones imbricadas, conlleva sus propias conclusiones para el tranquilo solaz de espectadores sacudidos por lo paranormal. Final opuesto al de “Los pelirrojos”, trama siguiente planteada al estilo de una crónica en torno a dos hermanos oriundos de Chivilcoy, migrantes a la gran urbe porteña huyendo de una madre desamorada, a quienes lo más extraño que les sucede es la caída de caranchos y objetos domésticos al suelo. Sin que la ígnea cabellera del título guarde explícita relación con los acontecimientos, éstos van disolviéndose hacia un final abierto en el que el océano arriba en forma lánguida a la arena seca, sin distinguirse las aguas de la espuma, ni cuán atrás rompió la ola, si es que lo hizo.

Hacia la mitad de Nunca podemos descansar del todo, el libro, se destaca la trama más próxima al cuento propiamente dicho. Como las anteriores, desarrolla una historia cronológica, de prolijas descripciones, llana, carente de obstáculos. “Disculpen las molestias ocasionadas” transcurre en un pueblo imaginario, Villa Ortiz, con la irrupción de Sylvia Pereira por la ventana del dormitorio de la voz narrativa. Ambas comparten el tercer año de la escuela Normal, es decir quinceañeras; la invasora solicita a la condiscípula que la acompañe al Café de los Billares a hablar por el único teléfono público. Sylvia sabe “vestirse bien. O, tal vez, sea la única que cultiva un estilo propio. Tiene una voz un poco chillona, pero eso parece no molestarle a nadie. Le gusta ponerse blusas blancas, que se le pegan al pecho. Fue la primera de nosotras en usar jeans pata de elefante”. El Winco, las botas blancas de taco, las canciones de Leonardo Favio, un Torino, las zapatillas Flecha y otros detalles sitúan con eficacia la temporalidad. La joven hace su llamada, la narradora hace de campana. Durante el regreso, revela la existencia de un festejante que habita en un pueblo cercano, Bragado. El ritual se reitera, evitando eventuales interrupciones mediante un cartel indicador de teléfono en reparación, atinente al título. Con cada incursión, las hormonas bullen, esparciéndose a velocidad de chisme. Los tórtolos no llegan a encontrarse aunque la historia se agiganta hasta el final imprevisible.

El repertorio de historias breves, tras la anterior escala de minuciosidad naturalista, prosigue en diversos tonos salpicados de tintes fantásticos. Una mujer soltera que se somete al tratamiento de hormonas destinado a congelar óvulos adopta una planta invasora aparecida en el balcón, desatándose una suerte de carrera por la fertilidad. El encuentro erótico entre dos mujeres jóvenes vía aplicación de citas, contrasta caracteres muy distantes; una ingeniera meticulosa, hippie esotérica con brotes maníacos la otra, sostiene el vínculo de coger-bien-sin-mirar-a-quién, a partir de tales diferencias. En otro registro, una mujer de clase media soporta la verborrea de una anciana mientras aguardan el arribo del tren. Ésta habla de las vicisitudes familiares hasta que cierta verdad emerge en el vagón. Una escueta road movie de tensión creciente se desata durante un viaje de vacaciones en auto. Maneja el varón, la novia a su lado, los dos pequeños hijos del primero, en el asiento trasero. Desencuentros clásicos, la escena termina, bien o mal, a gusto del lector. Sexo obligatorio los viernes para una pareja constituida, remite al hartazgo y la sumisión.

Temática ineludible en la narrativa naturalista femenina, la muerte de la madre desplaza la nostalgia a la terraza del edificio donde se tiende la ropa. Espacio escenográfico permisivo de retornos múltiples, recuenta una historia de señales y claves, distancias y encuentros imaginarios. En esta oportunidad, la mutación filmográfica permitiría suplir descripciones domésticas con imágenes elocuentes, asimismo salvando mediante un simple juego de cámara el raro “pozo de luz” por el más económico “aire y luz”.

Drama tan temido como aguardado, la menarca alberga incertidumbre y punto de inflexión. Situación ubicada inicialmente en las instalaciones recreativas que comparten los colegios alemanes en los campos bonaerenses de Verónica, pasa sin escalas al edificio donde habita la púber, con su padre y hermana. Junto al cambio hormonal asoma la sexualidad, desplazada en lo que demora en percatarse: un puticlub con sus trabajadoras oficiando de fugaces ideales estéticos, asociados a la irrupción de la mancha roja. El retorno a Verónica en esta oportunidad se tiñe de identificaciones femeninas en un final, otra vez, deshilachado a fin de habilitar tanto clausura como continuidad; anuncio de sexuación.

Fines que son principios, marcas indelebles de la vida misma, la muerte del padre llamado Curt y que nunca la abrazó, los rituales funerarios, instalan el peso del duelo en un fragmento de mirada. Extinta, perdura en el recuerdo bajo la fórmula “sabía reír con los ojos”. Gesto instantáneo, conserva un rastro de alegría y complicidad. Los deudos (y los lectores) eligen con qué imagen quedarse o, mejor, cuál invocar en cada ocasión.

Historias potentes, las de Gabriela Mayer en Nunca podemos descansar del todo. Albergan un resto narrativo independiente de una escritura escueta, rauda, esquiva al editing. Acaso por ello mismo su condición de trama y eventual ductilidad visual. Bien alejado de aquel neorrealismo fantástico vigente en su anterior producción, Sueños como cuchillos, donde lo onírico avanzaba hasta cubrir lo cotidiano, en esta oportunidad el movimiento se invierte. Giro que implica una ganancia y una pérdida, es en la rotación misma donde el cuento se hace trama y ésta abre el campo escópico, tal vez fílmico. Escritura experimental, incursión en terrenos estilísticos inexplorados, juego de prueba y error, provocación de lo fallido a lo logrado y viceversa, destino y ocasión, como sea, Gabriela Mayer sigue ejerciendo su fervor por la escritura, que es lo que vale.

* Se ejemplifica con artistas extranjeros a fin de evitar injusticias y/o suspicacias.

FICHA TÉCNICA

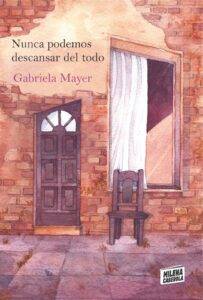

Nunca podemos descansar del todo

Gabriela Mayer

Buenos Aires, 2025

114 páginas

--------------------------------Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí