Me recuerdo, hace medio siglo, como un niño que leía a escondidas —y por ende, a tirones furtivos— el ejemplar de El exorcista que pertenecía a su madre. Edición de la colección Grandes Novelistas de Emecé, tapa que reproducía un grabado de Goya. Hasta entonces mis padres no habían escamoteado muchos libros. Sólo retiraban de circulación títulos de contenido sexual, como El amante de Lady Chatterley. Esos terminaban en la biblioteca del consultorio que mi viejo tenía en casa, entre manuales de ortodoncia. Pero cuando él estaba en el hospital yo los hojeaba igual, sentado en el sillón destinado a sus pacientes odontológicos. O sea que disfrutaba de pasajes eróticos echado sobre una variante moderna del potro de tortura. El hecho de que haya resultado más o menos normalito en materia sexual es casi un milagro.

Aunque El exorcista tenía condimentos sexuales (no volví a leer el libro, pero conservo fresca su descripción de lo que era una misa negra), la fascinación que me despertó pasaba por otro lado. Era un libro del que los adultos hablaban en voz baja y se ocupaban de no dejar al alcance de los menores. (Gente ilusa, no contaban con el hecho de que nos sobraba tiempo y menospreciaban nuestra habilidad detectivesca.) Pocos años después, los cuchicheos de los mayores se dedicarían casi exclusivamente a temas políticos. Pero por aquel entonces, los Figueras adultos y su núcleo de amigos no conseguían hablar con franqueza de los aspectos de El exorcista que los irritaban. Eran gente de formación cristiana, pero no zelotes ni integristas. Y sin embargo, la novela de William Peter Blatty los ponía nerviosos, porque con la excusa de hablar de Satán echaba una mirada a la fe y los rituales católicos desde el exterior del domo de cristal —de la sandwichera, bah— en cuyo interior habían vivido la vida entera.

Yo ligué el cristianismo por herencia, al igual que mis padres. Me embolaba en las misas, toleré resignado el trámite de la primera comunión y sólo me alegraba la cercanía de las Pascuas porque suponía la reposición de Ben Hur en el Gaumont. Por lo demás, hallaba encomiables las enseñanzas de Jesús —estaba bueno eso de ser bueno, era una gran receta... en la medida en que todos acordásemos intentarlo— pero detestaba el tramo del cuento que se transformaba en un manual de torturas. Por esa época recibíamos en casa la revista infantil Anteojito. Una de esas Pascuas vino con una lámina a color de las estaciones del Vía Crucis. La didáctica exposición de la sucesión de tormentos aplicados a Jesús me pareció tan horrible, que la arranqué y le prendí fuego a escondidas, temeroso de incurrir en un sacrilegio.

Hasta entonces yo asociaba la religión con las enseñanzas de Jesús y con otras historias atrapantes. (David y Goliat, Sansón, Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo: en mi cabeza, la línea que separaba la Biblia de los Sábados de super acción de Canal Once era imprecisa.) La única parte que me disgustaba era aquella que se regodeaba con la muerte cruenta y temprana, con latigazos, espinas y cruces: un cáliz del que prefería pasar, desde mi sensibilidad de niño. Pero la lectura de El exorcista me permitió considerar la cuestión religiosa desde otro ángulo.

La mayoría de ustedes habrá visto la película. Por las dudas, voy a glosar la trama. Se centra en una niña, Regan MacNeil, hija de una actriz famosa que acaba de divorciarse y de un padre que se borró al mejor estilo Casildo Herrera. Regan siempre ha sido un encanto de criatura, pero ahora, transplantada a una ciudad extraña para acompañar a su madre durante un rodaje, su conducta cambia del modo más perturbador: se pone violenta y procaz, se sexualiza de golpe —uno de los pasajes más mentados involucra una masturbación—, y su cuerpo empieza a hacer cosas que la física y la naturaleza consideran imposibles, convirtiéndose en epicentro de sucesos paranormales que sacuden la casa donde se hospedan. Después de agotar las consultas científicas, su madre se contacta con un cura jesuita que además es psiquiatra. A pesar de que el asunto le cae encima en plena crisis de fe, el padre Karras concluye que se trata de posesión satánica y convoca a un experto, el padre Merrin, para intentar un exorcismo.

Años más tarde me convencí de que El exorcista era una de las mejores novelas sobre el divorcio que se hubiesen escrito. (Todas aquellas personas que se hayan divorciado con acrimonia, siendo padres o madres, saben de qué hablo. ¿Quién de nosotros no lidió con alguna iteración de la pequeña Regan?) Pero en aquel momento, El exorcista me ayudó a revalorizar un aspecto de la fe heredada que no había tenido en cuenta. Donde las ciencias se revelaban inútiles a la hora de explicar la aflicción de Regan, esos curitas exóticos, embajadores de una fe en decadencia, eran los únicos dispuestos a asumir una realidad que el resto de los profesionales negaba: el hecho de que, le pongas el nombre que le pongas, el Mal con mayúsculas no es cosa de viejas supersticiosas ni una noción filosófica abstracta sino una fuerza vital, ¡poderosísima!, que opera, y por lo tanto moldea, el mundo en que nos tocó vivir.

El tipo más laburador del mundo

Durante siglos el Mal fue una noción esencial, el nombre de una realidad con la cual se lidiaba a diario. Se la endilgábamos a un ángel caído que se había rebelado contra Dios y tenía nombres a rolete: Satán, Belcebú, Luzbel, Abaddon, Lucifer. (En El exorcista, Blatty rescata uno de sus alias menos conocidos: Pazuzu, de origen sumerio, "rey de los demonios del aire", que traía consigo las tormentas y la peste.) El de cuernos, cola y tridente de la tradición popular era una sombra a la que casi nunca se contemplaba de frente, pero su influencia era notoria en todas partes. Hasta no hace tantos años James Brown se hacía llamar El Hombre Más Laburador del Show Business (The Hardest Working Man In Show Business), pero desde mucho antes Satán era El Tipo Más Laburador del Mundo, o al menos de Occidente: no existía lugar que no exhibiese la marca de sus dedos. Estaba detrás de cada guerra, cada plaga, cada crimen, cada abuso de poder. Era el autor intelectual de cada barbaridad, y en ocasiones cómplice material. Anidaba en lo profundo de los bosques y en las sombras de las ciudades que se expandían al calor de la Revolución Industrial. Y pocos dudaban de su existencia aunque más no fuese en términos simbólicos, a causa de lo prolífico de su obra. El Mal actuaba a sus anchas en el mundo. Antes que a azufre, ignorarlo olía a insensatez.

Con el desarrollo del positivismo y de las ciencias, pasó a ser una pieza de museo y el Mal perdió la eme mayúscula para convertirse en un simple albur del mundo. Ya ni el infierno cotiza en bolsa: en estos días la Iglesia romana habla entre dientes a la hora de sostener su existencia, que ni el Papa defiende. Lo llamativo es que desde que dejó de ser útil cargarle el fardo a Satán, las responsabilidades tendieron a diluirse. Porque no es que no pasen más cosas tremendas, al contrario: en pocas épocas se han hecho cosas más jodidas que tantas de las que hemos sido testigos. Todavía no transcurrió ni un siglo de las atrocidades de la Segunda Guerra, y ni medio siglo de la dictadura: en términos de la escala temporal, es como si hubiesen ocurrido ayer —y eso se siente.

Hoy se relativizan todos los horrores. ("¡No fueron 30.000! ¿Qué importan los muertos de Malvinas?") Las cosas de mierda que ocurren ahora son definidas como accidentes, obra de unas pocas manzanas podridas o consecuencia de un sistema que no se sabe cómo llegó allí y del que nadie se hace responsable. Algún día habrá que detenerse a analizar esta operación cultural, que aprovechó la caída en desgracia de la figura satánica para echar al mismo tacho la entera noción del Mal, o al menos bajarle el precio. En su momento lo planteó la película Los sospechosos de siempre, donde se decía: "El mejor truco que hizo el Diablo fue convencer al mundo de que no existía".

Yo no creo en el diablo. Pero el Mal existe y nos tocó vivir en uno de sus tiempos de apogeo. Una de las razones que explica por qué estamos como estamos es el hecho de que ya no se hable del Mal, no se lo considere un tema vigente, no se lo piense. Los horrores de estos días tienen siempre otra explicación. Los asesinos seriales y los tipos que ametrallan un lugar público no son malvados, sino psicópatas. Las guerras contemporáneas, intervenciones militares "quirúrgicas", bloqueos que se prolongan durante décadas y aporreos económicos que esclavizan a países pobres se justifican en términos geopolíticos, son siempre el mal menor. Hasta los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki son defendidos como decisiones inevitables. Como todavía se discute la veracidad del calentamiento global, nadie se hace cargo de eso tampoco. La paradoja es cruel: nunca tuvimos a disposición mejores herramientas para hacer el bien —estamos, por ejemplo, en condiciones de alimentar y cuidar de la salud de la gente del mundo entero—, y sin embargo nunca produjimos mayor daño a consciencia, para beneficio de una elite que es una luz para ganar dinero pero tiene menos empatía por sus congéneres que Ted Bundy.

Una de las condiciones que ayudan a esta gente a hacer putadas sin encontrar resistencia es, precisamente, la pérdida de la noción del mal. Ya no contamos con parámetros que permitan distinguir, más allá de un margen de error, qué es bueno y qué no. Parece un chiste, porque nadie se lo tomaba del todo en serio, pero desde que Satán se devaluó y con él la amenaza de una condena eterna, la cosa se desmadró y se completó el proceso de relativización moral. ¿Cuántos monchos existen —peor aún: a cuántos de estos monchos conocemos en nuestra vida personal— que piensan: "Mientras sea bueno para mí, me tiene sin cuidado si los demás se joden?" Estaba en lo cierto Perón, cuando decía: "El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor". (O "si se lo vigila", según otras versiones.) La pérdida de ascendiente de las grandes religiones fue un alivio, pero en este sentido es un pelotazo en contra. Liberada del peso de la condena moral que los cultos administraban, la humanidad demostró que es pésima a la hora de controlarse, autolimitarse, ser medida y armoniosa. Y lo que hoy cunde es un viva la pepa. Todo parece estar permitido, desde que ya no pescamos qué cosas siguen siendo lícitas —no digo legales: digo lícitas, o sea justas— y qué cosas no. Los principios que ensalzaban los viejos cultos prescribieron y no fueron reemplazados; hoy el éxito económico es toda la justificación que necesitás para hacer cualquiera. Hablar de virtudes es como hablar de momias, o de vasijas, o de adargas: material de arqueología.

Pasan cosas horribles porque ya no logramos calibrar cuán horribles son. Los empresarios más ricos no pagan impuestos mientras terminan de arruinar el planeta, pero vos los pagás cada vez que comprás las pelotudeces que tanto te cuesta comprar. Miles de revoluciones se han desatado por menos, guillotinas incluidas. Gerardo Morales mantiene presa a Milagro Sala, aun después de prácticamente admitir que no tiene pruebas en su contra y que sólo sigue encerrándola porque le conviene, y nosotros seguimos viviendo como si nada — o peor: como si fuese lícito negociar con un tipo como Morales, como si la libertad de Milagro sólo tuviese valor como peón de una jugada política. Macri y sus cuarenta ladrones se birlaron 45.000 millones de dólares, porque está a la vista que la guita le fue girada al gobierno de la Alianza Cambiemos y esa muchachada hizo con ella la gran David Copperfield. (El ilusionista, no el personaje dickensiano.) Y sin embargo ahí sigue el tipo lo más campante, haciendo la plancha en Zurich mientras sus cómplices cuentan con hacer una buena elección y vos desafiás a la muerte cada día al subirte al bondi, para llegar al día quince comiendo arroz. El mismo Satán lo hubiese pensado dos, tres, cuatro veces antes de hacer lo que Macri le hizo, con toda consciencia, a Héctor Timerman y Florencia Kirchner — para seguramente reprimirse, porque le habría dado vergüenza caer tan bajo.

El diablo no existe, no. Pero, ¿qué duda cabe de que el Mal está entre nosotros?

El diablo como torturador

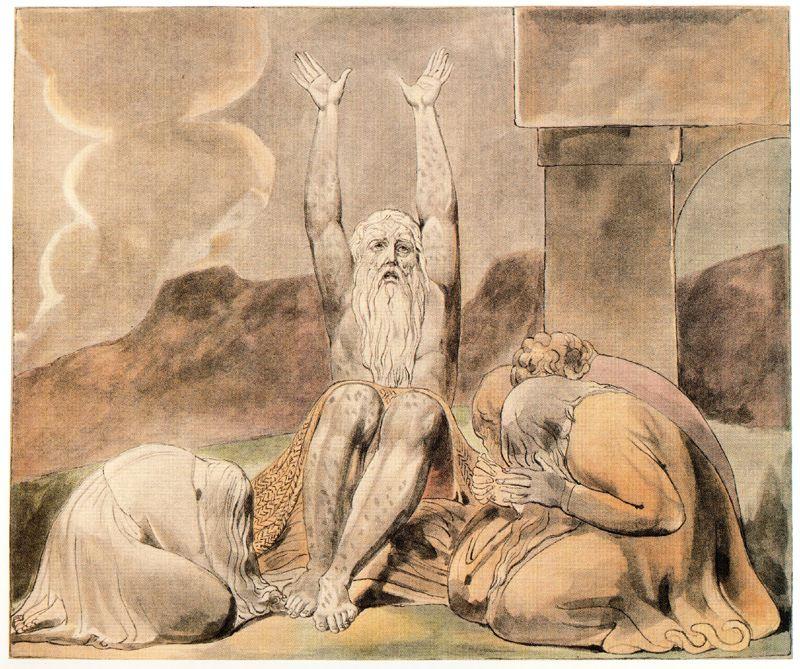

Cuando se lo mira con atención, Satanás no parece haber estado nunca a la altura de su leyenda. Es verdad que su rebelión fue antológica, y que como tal quedó plasmada en obras como Paraíso perdido, de John Milton. Pero a partir de entonces se dedicó al chiquitaje. Para ser dueño de un poder magnífico y tener tanto ascendiente sobre los lábiles humanos, sinceramente hizo poco y nada, por lo menos en persona. Según los documentos oficiales, se lo identifica con la serpiente que tentó a Eva y a Adán; le hizo una apuesta a Yahvé en torno a Job, por cierto muy ladina, ya que le cedió la victoria a Dios pero de un modo que llenó al viejo de vergüenza; tentó a Jesús en el desierto; poseyó a unos cuantos giles y en uno de esos casos terminó saltando de dos endemoniados a una piara de cerdos que se desbarrancó en un lago y se ahogó. Y como diría Bugs Bunny: eso es to-to-todo, amigos.

Lo cual no es muy impresionante que digamos. Porque cuando se habla de él, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se lo presenta como el más temible de los adversarios; él también es Abbadon, el destructor, aquel que en el Libro del Apocalipsis reina sobre el Abismo e inspira al Anticristo. Pero cuando lo vemos en acción no se comporta como rey de nada sino como charlatán de feria, un ilusionista con un limitado repertorio de trucos. Entre el Príncipe Oscuro que nos vende su marketing y el malvado de cabotaje que vemos en los hechos hay tanta diferencia como entre el Mago de Oz y el chantapufi del Profesor Marvel a quien Dorothy descubre galgueando en pos del puchero, en la Kansas en blanco y negro de la película de Victor Fleming.

En El exorcista, Blatty respeta la misma lógica que, en materia de apariciones satánicas, imponen las Escrituras. Se supone que hablamos del Mal encarnado, del Señor de las Moscas, del demonio gigante de tres caras que el Dante describió en su Infierno. ¿Por qué, entonces, teniendo tantas oportunidades al alcance de sus garras para ganar la pulseada y sumir al mundo en tinieblas, no encuentra nada mejor que hacer que apoderarse de una niñita y burlarse de un cura de cuarta? Y aun así la novela fue un exitazo, como lo sería también la película de William Friedkin dos años más tarde. En un mundo crecientemente secular, el diablo regresaba por la ventana y hacía que la gente se cagase de miedo. Pero, seamos sinceros: ¿era Satán, concretamente, quien nos hacía temblar?

La vieja superstición tenía peso, todavía. Como le ocurrió a mis padres, ciertas afrentas a los símbolos cristianos se sentían como profanación, pisoteaban nociones que les habían vendido como sagradas. Y cuando el cine sumó sombras, música, actuaciones y efectos especiales, el cagazo fue mayúsculo. Pero yo sospecho que no era el diablo lo que nos inquietaba. Creo, más bien, que nos espantaban los tormentos sistemáticos que Pazuzu descargaba sobre la pequeña Regan. Como mi lámina de Anteojito, El exorcista era un catálogo de torturas practicadas sobre un cuerpo y un alma inocentes. Se forzaba a la piba a padecer cosas que ningún cuerpo normal toleraría: girar su cuello 360 grados, lastimar sus genitales, privarla de sueño. El sadismo del castigo apabullaba, porque ocurría a la vez que se nos privaba de una explicación satisfactoria. ¿Qué necesidad de hacerle todas esas cosas —la película concentra el exorcismo en una noche, pero el libro aclara que la posesión se ha prolongado durante meses—, cuando podría haber sido pragmático y llevarse su alma de una?

Lo que horrorizaba era la noción de que existía alguien capaz de torturar de semejante manera, de forma sostenida; un suplicio de crueldad medieval cuya contemplación, ya fuese durante la lectura o en la butaca del cine, nos convertía en cómplices por inacción. Pero lo más perturbador, me temo, era la intuición de que semejante accionar no nos hacía pensar en el demonio. Esos tormentos constantes nos remitían más bien —y nos siguen remitiendo— a la clase de abusos que ciertos amos se complacen en prodigar a sus siervos (yo debería saberlo, trabajé en Clarín) pero ante todo a los que esta sociedad descarga sobre las espaldas de los menos afortunados, con la excusa de que el sistema funciona así.

Privarlos de trabajo, de estabilidad, de un sueldo digno, de comida saludable, de la posibilidad de curar sus enfermedades, de educación, de techo, de futuro. Ese castigo sobre las masas más pobres sostenido en el tiempo era, es, tan arbitrario como aquel que Pazuzu produce sobre Regan. Porque no se trata de que no haya para todos. En un país como el nuestro, mediante una política organizada sería posible que nadie sufriese hambre y que todo el mundo tuviese su cuchita. Pero esto no ocurre, porque existe gente que quiere salirse con la suya aunque eso signifique hacer la gran Pazuzu con el pueblo argentino. Torturarlo porque sí, para que quede claro quién tiene el poder real, quién ocupa el trono y quién es el siervo. Nietzsche lo tenía claro: no era a Satán a quien había que temer, porque el animal más cruel —decía— era el hombre.

Para disipar las dudas que pudiesen quedar, pocos años después la tortilla se dio vuelta en la Argentina y los martirios a lo Regan MacNeil se multiplicaron por decenas de miles. A esa altura ya no quedaban muchos que temiesen a Satán. A quienes sí temíamos como la personificación del Mal era a Martínez de Hoz, a Videla, a Massera y a todos los demonios de carne y hueso —en su mayoría católicos, para potenciar la ironía— que convirtieron a este país en un infierno sobre la Tierra.

Todos los demonios están aquí

Hace unos añitos se me ocurrió una idea que sonó a disparador para una historia de terror. ¿Qué pasaría si el infierno no sólo fuese real, sino que además se hubiese llenado a tope después de la Segunda Guerra, cuando fabricamos maldad humana a escala industrial? (De la lectura atenta de las Escrituras se deriva que allí van las almas condenadas, pero con su cuerpo a cuestas: o sea que el espacio físico sería indispensable.) ¿Y si además esa superpoblación obligase a crear sucursales en todo el mundo, por supuesto con escala en nuestro país? Ese chiste me llevó a escribir una novela que se editará en septiembre y se llama Todos los demonios están aquí, cita parcial de unos versos shakespirianos en La Tempestad: "El infierno está vacío / Y todos los demonios están aquí". Mi intención fue jugar a una suerte de Stephen King a la criolla, nomás: escribir una de horror bien entretenida. Pero en las lecturas previas (porque en mi caso toda novela entraña una suerte de investigación, se trate de lo que se trate), me topé con una discusión histórica que me interesó mucho.

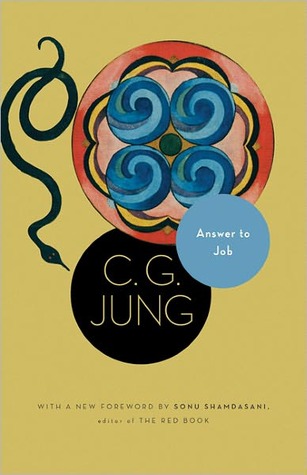

A mediados del siglo pasado, un cura domínico llamado Victor Francis White trabó relación, primero epistolar y luego cara a cara, con el ya célebre psiquiatra y psicoanalista Carl Gustav Jung. El suizo estaba encantado con White, a quien consideraba el único teólogo que entendía de psicología, y por eso lo invitó a su retiro en Bollingen para conversar e intercambiar ideas. Pero en 1952, cuando Jung publicó Respuesta a Job —sobre el libro del Antiguo Testamento que ya mencioné, en relación a la apuesta que Satán le presenta a Dios—, White publicó una crítica muy severa. Lo que los separaba era su visión del Mal. White era ortodoxo al respecto. Consideraba, como Santo Tomás, que dado que Dios era pura bondad, la maldad era esencialmente la ausencia del bien. (Privatio boni, en latín.) Es decir que le negaba entidad propia al Mal, lo definía como lo que ocurre cuando bajamos la guardia y dejamos de hacer el bien conscientemente. Ejemplo: lo que tiene lugar cuando estás manejando y, por prestar atención al celular, producís un accidente. ¿Hay intención maligna allí? Claro que no, porque no era lo que deseabas, lo que estabas buscando. Pero basta un instante de irresponsabilidad para producir un daño cierto, o sea algo malo.

Sin embargo Jung, y más que nunca en el contexto de la posguerra, no creía que el Mal fuese una ausencia: al contrario, estaba convencido de que era una presencia palpable, actuante, dramática, a la que identificaba con la persona del diablo que es uno de los protagonistas del Libro de Job. El suizo decía que no veía ninguna "privatio boni, sino una abundancia de Mal — diablos, demonios y otros personajes malvados. Ambos, el bien y el mal, están embarcados en un duelo eterno por la supremacía. Por ende, si uno cree en un Dios único, debe contener ambas dimensiones dentro de sí mismo". Eso era lo que le jodía a White, porque iba en contra de la teología tradicional: la idea de que, lejos de ser ajeno al Mal, Dios lo llevaba adentro suyo.

Puede sonar a discusión bizantina, a tema pasado de moda y superado. Pero yo pienso que, por el contrario, es uno de los temas centrales de nuestro tiempo. No se trata acá de elegir entre White y Jung. Hay veces en que el mal se produce en efecto como privatio boni, porque a este respecto es como la estupidez: ni el más inteligente de los especímenes humanos está exento de hacer pelotudeces regularmente. ("A juzgar por los resultados —escribió Margaret Atwood—, la estupidez es lo mismo que la maldad".) Pero cuando echás un vistazo panorámico al mundo actual, además de mucha gente buena distraida, y en consecuencia colaborando con su inacción o su estupidez al estado de las cosas, tenés que estar ciego para no percibir también que el Mal —o mucha gente mala actuando con gran convicción y consistencia, si preferís— es lo que explica que el asunto pinte así de jodido.

La batalla por la supremacía de la que hablaba Jung está a full, y los malos están ganando. Entre otras razones, porque nos dejamos convencer de que el Mal no existía —como en Los sospechosos de siempre— y porque nos arrebataron el atril religioso sobre el que solíamos depositar esta discusión. Ya no contamos con Dios y sus mandamientos y su código moral. Todo eso podía y debía ser discutido, por supuesto, pero en cambio aceptamos cambiar la rigidez de Yahvé por la mano invisible del mercado. Que es mucho peor, más consecuentemente impiadosa, que ese viejo turro y contradictorio que pintan las Escrituras aun sin quererlo.

Por eso intuyo que, como especie, necesitamos articular un nuevo acuerdo de convivencia. (No diré alianza porque la historia, tanto la grande como la de pago chico, se encargó de hacer mierda la credibilidad del concepto.) Urge elaborar en velocidad —o sea, antes de que sea demasiado tarde— otro contrato social, derribando las viejas instituciones internacionalistas que no sirven para nada y creando en su lugar otras con poder real, para trabajar sobre la interdependencia que suponen nuestros problemas comunes. Durante un tiempo creímos que la democracia sería el credo que reemplazase los códigos morales que compartíamos hasta no hace tanto: una fe laica, parada en equilibrio sobre sus dos pies, el de la razón y el de la solidaridad intra-especie. Hoy esa idea está en duda. Si no se la reemplaza por otra superadora, habrá que tunear a la vieja democracia, porque así como está no llegará a la línea que demarca la victoria.

Estamos en una etapa parecida a aquella en que Moisés piró a la montaña en busca de inspiración y los de abajo adoraron al becerro de oro. Según las Escrituras, Yahvé se calentó por esa infidelidad y quiso pasar por encima del pueblo a quien había rescatado de Egipto con su aplanadora divina, pero Moisés lo disuadió, al precio de bajar y reventar al becerro de oro con las Tablas de la Ley. (O sea: otra vez a trepar la montaña en busca de tablas nuevas. Con razón Mel Brooks pescó la gracia subyacente a todo el asunto.) Otra comparación posible es la que vincula esta época con los primeros años del cristianismo, que movió a Pablo a decir que Satán era "el dios de este siglo", cegador del entendimiento de muchos. (2 Corintios 4:4.) No discutiré con don Saulo de Tarso, A.K.A. Saint Paul, pero si Satán fue el dios del siglo inicial de la cristiandad, hay que decir que en estos años revalidó ese título. Por eso es menester acordar nuevamente qué cosas consideramos malas y legislar en consecuencia y hacer valer esa legislación, para erradicarlas del seno de nuestras comunidades.

No hace falta entrar en detalles acá, porque ya sabés de qué hablo. Mala es la posibilidad de la riqueza sin límites, que eleva a unos pocos a una altura olímpica, por encima de los códigos que se nos aplican al resto. Malos son los jueces y los políticos y los soldados y los policías que se ponen al servicio de esos ricos, corrompiendo su función original. Malo es el daño que esos ricos perpetran por puta guita sobre el ambiente, tornándolo invivible para los más pobres y eventualmente para todos. Mala es la privatización de los derechos humanos, porque la salud y la educación, entre ellos, no pueden depender del grosor de tu billetera. Ninguna de esas acciones queda comprendida por la privatio boni. Son, más bien, el fruto de la voluntad humana dedicada al ejercicio del Mal, disfrazado de derecho al lucro infinito, el único principio que esta gente defiende — el becerro de oro que adoran.

El diablo no existe, no. Y aun si existiese, no eximiría de responsabilidad civil y penal a aquellos que generosamente abrevan en su inspiración. Lo indiscutible es que el Mal está acá, entre nosotros: moviendo hilos, condicionando vidas, arruinando cada ámbito y cosa que toca, comprometiendo el bienestar y la felicidad de todos, y de nadie más que de nuestros hijos y nietos, que deberán lidiar con el mundo que les dejamos pero antes nos reclamarán qué mierda hicimos.

Por eso hay que volver a trazar sobre el polvo líneas que el tiempo borró. Remarcar la diferencia entre lo que es deseable y lo que no es lícito ni justificable: porque si nos limitamos a hablar de intereses y políticas, muchos hombres y mujeres se quedarán afuera. ¿Cuánta gente cree no entender de esos temas, o está convencida de que no tienen nada que ver con su vida? Pero si les hablásemos del Mal y de sus efectos sobre el mundo —de un Mal que no tiene que ver con la camiseta que te ponés, sino con las consecuencias de ciertos actos; de la pobreza que victimiza a los niños no a causa del populismo o de la indolencia del pueblo, sino del obrar de selectos avivados— no sólo entenderían: también se sentirían interpelados.

Pero para eso habría que llamar a las cosas por su nombre. Y el tipo que tomó a sabiendas decisiones que empujaron al hambre a millones de pibes no puede ser considerado un político desafortunado, con patente de corso para hacer rebranding y reinventarse de cara a las próximas elecciones: debería ser llamado un turro maléfico (por no decir otra cosa), a quien nunca más debería permitírsele ejercer un cargo público. Entiendo que, a esta altura de las ciencias sociales, hablar del Mal huela a retroceso, a prisma arcaico. Pero hacerlo reconecta con algo que desapareció del mapa de la discusión pública: la cuestión de las consecuencias de los actos.

Acá basta que un moncho tenga plata o influencia para que pueda hacer cualquiera sin ser amonestado. La impunidad no es excepción sino la norma y esa norma es la negación de lo que entendemos por democracia. Por eso me pregunto: ¿cuánta gente que se considera afuera de la disputa política y judicial se involucraría, en cambio, si pusiésemos la cosa en términos la maldad humana que moldea al mundo delante de sus narices? Porque las ideologías, las instituciones y las leyes confunden a muchos, pero todos entendemos el concepto del mal: es el daño producido, "lo que se aparta de lo lícito y lo honesto", según el diccionario; el perjuicio mensurable, sopesable. ¿Y quién querría que aquellos que hacen daño a cada paso, que nunca tomaron una decisión sin joder a un tendal (y en consecuencia, tampoco tomaron nunca una decisión que amplíe derechos), interfieran con sus asuntos? Hay que plantear la convocatoria más amplia a esa lidia cotidiana. Como dijo Edmund Burke: "Lo único que hace falta para que el Mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada".

El genio de George Carlin escribió y repetía esta broma, a modo de rezo pagano: "Que las fuerzas del mal se confundan en el camino a tu casa". Pero hoy existe el GPS, Jorgito. Y además el tracking electrónico se convirtió en un arte en el cual esta gente es experta: las fuerzas del mal saben dónde vivimos y donde estamos, minuto a minuto. Por eso la prescindencia ya no forma parte de nuestro menú de opciones. Aunque te hagas el gil —el fesa, diría mi viejo—, el Mal te está mirando. Midiendo. Y calculando que hará con vos, de qué modo te cagará o te usará. Por eso mismo, si bien me alegra que ya no vivamos temiéndole al diablo ni nos condicione la perspectiva de la vida ultraterrena, siento que debemos reconducir nuestras energías, para impedir que la maldad humana —esa experiencia de todos los días, de cada país y cada barrio— persevere en su objetivo confeso de convertir a esta tierra en un infierno.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí