EL TIEMPO Y LOS CAULFIELD

A 70 años de "El guardián entre el centeno", que consagró a Holden Caulfield como adolescente eterno

Si yo les preguntase: ¿Qué es el tiempo?, nos perderíamos en discusiones bizantinas que, casi con certeza, no llegarían a ningún lado. La mayoría de nosotros trataría de apelar a las nociones científicas que conserva —el tiempo como magnitud física, como secuencia, como patrón de medida—, o sea a ideas que simulan que sabemos de lo que estamos hablando (¡que tranquilizan!), pero que se relacionan poco y nada con las cosas que nos preocupan de verdad. Ahora, si yo preguntase, en cambio: ¿Qué hace el tiempo con nosotros?, ahí la conversación se pondría interesante.

La respuesta más obvia es la que tenemos en la punta de la lengua: el tiempo nos pulveriza, articula la experiencia como cuenta regresiva hacia el cero de la muerte. Es una magnitud, en efecto, que durante parte de nuestra vida no estamos en condiciones de apreciar y sólo calibramos cuando ya es demasiado tarde, o casi: el tiempo como arco o parábola, que asciende mientras nos creemos eternos y un día empieza a decaer, del mismo modo en que decaen nuestros cuerpos — achicándose, arrugándose, limitando nuestras capacidades.

Pero me estoy poniendo técnico, o tal vez hiperbólico, cuando mi intención era otra. Lo que yo quería era sobrevolar las dos primeras preguntas y plantear, a cambio, esta: ¿Qué hacemos nosotros con el tiempo? La pregunta inicial era ante todo teórica. La segunda pecaba por determinista. Esta que ofrezco ahora concede latitud no sólo para pensar, sino además para crear algo que antes no estaba ahí.

¿Qué hace la mayoría de nosotros con el tiempo? Tendemos a negarlo, a restarle entidad. Vivimos como si no existiese, salvo cuando lo culpabilizamos por la impuntualidad propia o ajena y por nuestro fracaso a la hora de cumplir con un deadline. Llegado el momento, empezamos a hacer trampas mediante cirugías, ingeniería capilar, pócimas químicas y dietas mágicas. Y ahí se agota, prácticamente, el repertorio de lo que nos consideramos en condiciones de hacer al respecto. Sic semper tyrannis: el tiempo sería un dictador bajo cuya égida nos acostumbramos a vivir, y cuyo favor cortejamos, hasta que nos pica el boleto y ya. Sin embargo, a medida que pasan los años me convenzo más de que, en el marco de su inflexibilidad relativa, hay cosas que permite hacer que no forman parte del repertorio más transitado.

Voy a un ejemplo a través del cual pretendo explicarme, no se impacienten. Ya que de tiempo hablamos, echaré mano a una efeméride. En estas horas se cumplen 70 redondos años —fue el 16 de julio de 1951— de la publicación de una de las novelas más trascendentes del último siglo: aquella que conocemos como El guardián entre el centeno o también como El cazador oculto, escrita por Jerome David (J. D.) Salinger. Libro que cosechó un éxito inmediato, convirtiendo a su autor en una estrella —por cierto, reluctante— y agitando las aguas de la conversación pública, a consecuencia de sus formas y de sus contenidos más superficialmente escandalosos.

A mediados del siglo pasado, era inhabitual que las novelas usaran cierto lenguaje. Escribir fuck you era casi impensable, y Salinger lo repetía, para colmo, en apenas una página y media; además el texto estaba lleno de expresiones que por entonces lindaban con lo blasfemo, como goddam, que aquí podríamos traducir como me cago en Dios, y que Salinger descargaba en el primer párrafo, para alertar al lector de las reglas del juego. Para peor, se toleraba aún menos que palabras de ese tenor fuesen puestas en boca de un menor de edad. La novela está protagonizada y narrada por un pendejo de 16, Holden Caulfield, recientemente expulsado de una escuela concheta. En boca de ese crío, el monólogo puede ser leído como un manifiesto contra una sociedad hipócrita y banal. Holden traza una línea muy definida entre la mayoría de phonies —phony significa falso, tramposo, algo parecido a lo que llamaríamos trucho— y aquellos a quienes considera swell, o excelentes en tanto genuinamente originales.

A pesar de que se trataba de una novela para adultos escrita por un adulto, supuso un cimbronazo entre los lectores jóvenes de varias generaciones, que se identificaron con Holden y el coraje con el cual pensaba, diciendo cosas que hasta entonces nadie se animaba a decir, y menos de ese modo. Cuando se hurga en pos de las semillas de la rebelión de los '60, se agitan ejemplos como el de las películas El salvaje (The Wild One, 1953), Rebelde sin causa (Rebel Without A Cause, 1955) y Semilla de maldad (The Blackboard Jungle, 1955), o libros como En el camino de Jack Kerouac (On The Road, 1957), pero ninguna de esas obras hubiese sido lo que son de no ser por Holden Caulfield. El guardián entre el centeno fue el libro más censurado en las secundarias y las bibliotecas de los Estados Unidos entre 1961 y 1982, y todavía seguía figurando entre los más denunciados en el año 2009. Esta persecución cimentó la noción de Holden como un pibe incomprendido que se automargina de la sociedad, lo cual alimentó las fantasías criminales de John Hinckley Jr. —que intentó matar a Ronald Reagan— y del infame Mark Chapman, que al momento de ser arrestado por asesinar a Lennon llevaba un ejemplar de la novela que se había autodedicado: "Para Holden Caulfield –escribió—, de parte de Holden Caulfield".

Ese es el libro que creí leer por primera vez cuando yo también era un crío, en una edición de Fabril que todavía debe estar en casa de mis padres. No me dijo mucho, entonces. (Es muy probable que esto haya ocurrido durante la dictadura. En ese contexto, Holden debe haberme parecido poderosamente desconectado de una realidad como la mía.) Por eso años más tarde, echándole la culpa a la traducción, compré una edición en inglés. (El ejemplar que conservo es del '94.) Tampoco me conmovió, no me enganché con la presunta rebelión de Holden de la que tanto se hablaba todavía. Tiempo después me convertí en un salingeriano hecho y derecho, porque me enamoró la saga de la familia Glass que J. D. plasmó en cuentos como Un día perfecto para el pez banana. Pero en estos días, cuando me di cuenta de que la novela cumplía 70 pirulos, me asomé al texto una vez más... y ahora, definitivamente, me voló la cabeza.

Como diría Holden: it killed me. Me mató.

Esa es una de las cosas que podemos hacer con el tiempo. No apretar la marcha sino regularla, a sabiendas de que, si hay paciencia, un mismo texto puede volverse nuevo... ¡sin haber cambiado ni una frase ni una coma!

Si dejásemos de tratarlo como a un enemigo, el tiempo demostraría que está dispuesto a jugar en nuestro equipo.

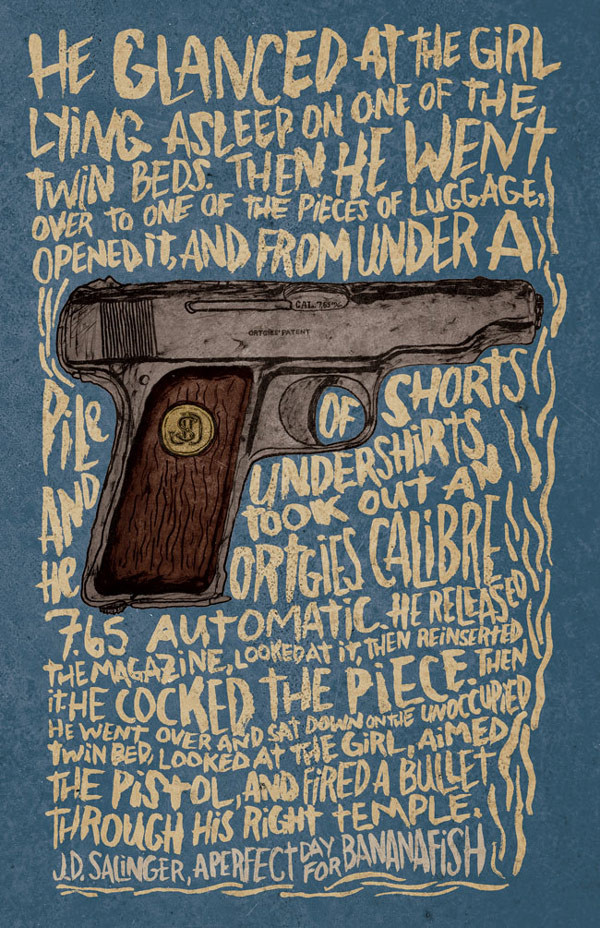

Escribir aunque caigan bombas

En 1951, J. D. Salinger era un escritor que estaba en la pole position para consagrarse. Después de perseverar —lo cual significa, en este caso: después de enviar muchos relatos, bancarse idéntica cantidad de rechazos y seguir intentándolo—, consiguió que le comprase un cuento la revista que consideraba el non plus ultra de la sofisticación literaria: The New Yorker, creada en 1925 y todavía en pie. (Vale aclarar aquí que, durante los últimos años, ese monumento cultural publicó relatos de Guillermo Martínez y de Mariana Enríquez, por supuesto traducidos al inglés.) A comienzos de 1948, The New Yorker difundió Un día perfecto para el pez banana con gran repercusión. Y a partir de ese aldabonazo, la avidez por todo lo que Salinger escribiese —y particularmente respecto de lo que constituiría su primera novela— fue grande.

Pero al mismo tiempo, en aquel entonces Salinger era algo más que un escritor al filo de la gloria. Por mucho que le agradase concitar la atención del mundo cultural neoyorquino, no conseguía sacudirse de encima su experiencia como veterano de guerra. El sargento Salinger, del Regimiento de Infantería No. 12, había entrado en acción en territorio europeo durante el mismísimo Día D y sobrellevado una campaña sangrienta —de todas las unidades de Infantería, la suya fue la que sufrió más bajas entre las estadounidenses— que lo marcó para siempre. Ya en París, fue testigo de cómo la turba mataba a golpes a un compatriota francés, acusado de haber colaborado con la ocupación nazi. De allí enviaron a su regimiento al bosque de Hürtgen, en territorio alemán, donde los soldados aliados fueron sorprendidos y pasaron semanas sin ver desde dónde les disparaban, muriendo congelados y caminando por encima de los cuerpos de compañeros menos afortunados.

Durante las semanas finales de abril del '45, le tocó formar parte de las fuerzas que liberaron los campos de concentración en territorio alemán, rescatando a los judíos sobrevivientes que de modo casi literal eran piel y hueso. "Podrías vivir una larga vida —declaró más tarde— y no sacarte nunca de la nariz el olor a carne quemada". Aquella sumatoria de horrores saturó su alma, al punto de generarle dudas respecto de la posibilidad de volver a experimentar una emoción positiva. El 8 de mayo el ejército alemán se rindió formalmente, pero en lugar de celebrar en las calles como todo el mundo, Salinger se quedó sentado en su cama, con una pistola calibre .45 en la mano y preguntándose qué sentiría si disparase en mitad de su palma izquierda.

Lo que lo ayudó a atravesar esas circunstancias fueron unas páginas que había llevado consigo en toda circunstancia, aunque lloviesen bombas, aguanieve o metralla: el borrador de una historia que quería sobrevivir para contar. Esa narración era la del pendejo llamado Holden Caulfield, de cuya familia ya había hablado en otros cuentos: su hermano mayor Vincent, el hermano que seguía a Holden (Kenneth, a quien le dicen Allie), y de las más chicas, Phoebe y Viola. Aun en medio de la encerrona sufrida en el bosque de Hürtgen, Salinger se las ingenió para escribir sin parar. Sus colegas recordaban que, mientras la mayoría buscaba cobijo de la artillería corriendo como gallinas degolladas, Salinger se echó debajo de una mesa para aporrear su máquina de escribir, con expresión concentrada.

¿Por qué le importaba tanto esa historia? ¿Tenía trascendencia real para Salinger, o simplemente era la zanahoria que agitaba ante sus narices para forzarse a seguir adelante? Más allá de lo aguzado que estuviese su instinto de supervivencia, Salinger sólo concebía un futuro en términos del éxito literario. En el hogar lo esperaba su madre, apenas, que representaba el pasado. (Ella era la autora original de su convencimiento de estar destinado a la grandeza; en 1951 le dedicó El guardián, un modo de rubricar la fe que Miriam Salinger había tenido en él.) El otro aliciente podría haber sido el amor, pero Salinger había partido hacia Europa para olvidar la gran decepción romántica de su vida. La jovencísima Oona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill —toda una institución en sí mismo, ganador no sólo del Pulitzer sino también del Nobel—, había abandonado a Salinger para irse a Los Angeles y enamorarse allí de un tal Charles Chaplin, que le llevaba 36 años. (Ella tenía 18, él 54.) Por eso cuesta poco empatizar con el modo en que el escritor se aferró a la obra que necesitaba sacarse de adentro, y que terminaría siendo su única novela. Necesitaba sacralizarla, o al menos imbuirse de un sentido de misión pendiente, para no sucumbir a la sinrazón de la guerra y volarse la mano de un tiro para sentir algo nuevamente.

Como dije, Salinger había escrito ya algunos cuentos donde asomaban los jóvenes Caulfield. El primero data del '41 y se llamaba Slight Rebellion off Madison. Por ese entonces lo definió como "una pequeña tragicomedia en torno a un estudiante secundario, durante los días de la vacación navideña". Esa descripción se adapta perfectamente a lo que hoy conocemos como El guardián entre el centeno, y por supuesto estaba protagonizada por Holden. El hecho de que el New Yorker aceptase el cuento iluminó a Salinger, por lo que significaba per se y porque, además, contaba con que esa publicación lo ayudase a derretir la creciente frialdad que Oona le destinaba. Entonces estalló la guerra y el New Yorker archivó el cuento sin publicarlo. Despojado de la consagración con la cual contaba y, en consecuencia, haciendo agua ante su chica, Salinger movió influencias para garantizarse la entrada al ejército que en su momento no lo había aceptado entre sus conscriptos.

Ustedes saben cómo es la vida. (O para decirlo de otro modo: ustedes saben, o al menos intuyen, cómo es el tiempo.) Justo cuando creía haber perdido todo lo que le importaba, a punto de partir hacia un territorio bélico del que podía no volver, o en el mejor de los casos del que volvería cambiado, Salinger encontró el vehículo que necesitaba. A pesar de la frustración que supuso Slight Rebellion, Salinger entendió que nada lo entusiasmaba más que seguir escribiendo sobre los Caulfield. Y es lo que siguió haciendo, aun en territorio europeo — ¡aun debajo de las bombas! En The Last and Best of the Peter Pans, Vincent Caulfield, el mayor, tolera los reproches de su madre, que no quiere que vaya a la guerra. En Last Day of the Last Furlough, Vincent se prepara para partir a Europa mientras piensa en su hermano de 19 años, Holden, que ha sido reportado como missing in action, perdido en acción. Otro cuento, I'm Crazy, retrocede en el tiempo hacia el Holden de 16, contando cosas que reaparecerían en la novela pero describiendo una escena que El guardián nos escamotea: la reacción de sus padres ante la noticia de que a Holden lo rajaron de su escuela... ¡otra vez! En 1943, Salinger le escribió a su tutor/editor Whit Burnett: "Conozco tan bien a este chico sobre el que estoy escribiendo... Merece ser una novela".

Los escritores nos tomamos libertades con el tiempo narrativo que la mayoría no cree posibles en materia del tiempo que llamamos "real". (De hecho, en el marco de nuestras ficciones somos capaces de desandar el tiempo — ¡de pulverizarlo nosotros a él!) Tal vez por eso mismo sospechamos que, en los momentos claves, al igual que en nuestros relatos, no se comporta del modo lineal que predican los manuales. Salinger había ido descubriendo a Holden poco a poco, infundiéndole su propia alma, y en el camino se le ocurrió marcarle un final —el soldado Holden, desaparecido en el teatro europeo de la guerra a los 19 años— con la ligereza con que a menudo le bajamos el pulgar a un personaje cualquiera. En la inminencia del cruce del océano rumbo a la batalla, y enfrentado a la posibilidad de la propia muerte, me pregunto si se arrepintió de haber despachado a Holden tan temprano; y si no se prometió sobrevivir para cumplir la deuda que tenía con el personaje que había aprendido a amar.

Debía salir indemne para devolverle a Holden aquello que le había arrebatado irresponsablemente, una vida que —ahora lo sabemos— devendría eterna.

I'm Crazy

¿Se percibe algo de la experiencia bélica, o al menos de la frustración romántica, en El guardián entre el centeno? A simple vista, no. No sólo no hay rastro visible de esas vivencias, sino que la novela no parece contar gran cosa. La anécdota respeta una unidad de tiempo: en primera persona, Holden desgrana lo que hizo durante una corta vacación navideña, desde que lo rajaron de Pencey Prep, su distinguida escuela, por no haber hecho nunca lo mínimo que se esperaba de él, hasta su regreso a la casa familiar para asumir la nueva realidad. ("Papá te va a matar", insiste su hermanita Phoebe, pero —como ya les conté— la escena de la reacción paterna quedó afuera de la novela.) Y lo que ocurre durante esos días tampoco suena muy relevante.

Holden habla de sus fastidiosos compañeros escolares; pelea con uno de ellos, sabiendo que perderá, porque odia que salga con una chica a quien él respeta; deja la escuela y toma el tren a Nueva York; se aloja en un hotel, convoca a una puta con la que no coge —Holden es virgen, prefiere charlar— y es robado y golpeado por su fiolo; va al teatro y a patinar sobre hielo con una chica conocida, con la que termina peleándose; bebe con un ex colega de escuela, a quien importuna con preguntas sexuales; pasa por la casa familiar en ausencia de sus padres, manguéandole a su hermana Phoebe los dólares que tenía ahorrados para la Navidad; decide aceptar el alojamiento que le ofrece un ex profesor que le parece piola, pero termina huyendo ante lo que interpreta como un avance sexual de parte del adulto; y finalmente decide escapar rumbo al Oeste, donde sueña con vivir una vida monacal en una cabaña alejada del mundanal ruido. Pero antes de irse quiere despedirse de Phoebe, y durante ese encuentro ocurre algo que lo disuade de emprender la fuga.

Como ven, no pasa gran cosa. El mismo defecto aparente que, años atrás, había llevado al editor del New Yorker a rechazar la versión original de Pez banana, con el argumento de que "carece de cualquier cosa parecida a una historia, y hasta de sentido". (En esa ocasión Salinger aceptó reescribir, abriéndose a los consejos que le dieron desde la revista, hasta que el cuento adquirió la forma que conocemos.) Esa misma línea de cuestionamiento, corregida y aumentada, casi impidió que El guardián llegase a imprenta. Salinger había cerrado un trato de caballeros con un editor de Harcourt, Brace, pero cuando el texto llegó al vicepresidente de la empresa, este lo rechazó, mientras se preguntaba: "¿Se supone que Holden Caulfield está loco?" A esto le siguió otra decepción. Salinger envió la novela al New Yorker, que consideraba como parte de su equipo, con la idea de que publicasen extractos antes de que el libro ganase las calles. Pero los editores de la revista la rechazaron. Los personajes les parecían inverosímiles y los chicos Caulfield demasiado precoces.

Por suerte para nosotros El guardián entre el centeno se publicó el 16 de julio del '51, merced a la editorial Little, Brown, con críticas laudatorias y aún mejores ventas, manteniéndose durante siete meses en la lista de best-sellers del New York Times. Pero aquel éxito se debió en buena medida a lo que huele a otra forma de malinterpretación, distinta a la de los editores originales pero no menos profunda. Presumo que el lectorado más joven se quedó prendado de la primera persona en que Holden narraba, un yo que se la pasaba diciendo lo que le venía a la cabeza, sin filtro aparente: era el primer adolescente cuya cabeza funcionaba como la de cualquier coetáneo, como la pelotita de un pinball enloquecido. ¿A quién más se le puede ocurrir preguntarle a un taxista dónde van los patos del Central Park en invierno? Pero además del fluir sin censuras de esa consciencia, en el cual era tan fácil —tan tentador— perderse, Holden se la pasaba abominando de la sociedad que lo rodeaba, llena de gente phony, hipócrita, que le daba ganas de irse a vivir en medio de la nada. (Que es, de hecho, lo que le propone a la chica con la que fue al teatro y a patinar, Sally Hayes, el disparador de la pelea que aborta la cita in medias res.)

Esa actitud confrontativa se percibía como notable, desde el seno de un país que durante la posguerra se sentía imparable y no concebía nada más glorioso que el american way. El mood de la época era autocongratulatorio a full y Holden salía peinando a contrapelo, lo cual torna comprensible que tanta juventud se sintiese identificada con el desencanto que vertía a toda hora y con la boca más sucia. Tan atractiva pintó por entonces aquella rebeldía, que la mayor parte del lectorado joven se perdió el hecho de que Holden decía aquellas cosas mientras intentaba hacer lo mismo que los adultos a quienes rechazaba: ponerse traje e ir a un bar a emborracharse, pagarle a una puta, cortejar a una potencial esposa. Si te quedás tan sólo con las cosas que Holden critica de la boca para afuera, tiene sentido pensar en el Travis Bickle de Taxi Driver como en un Holden Caulfield adulto, con su corte de pelo mohawk —esa cresta— como el equivalente de la gorra roja de cazador que Holden lleva a todas partes; y en ese sentido, tanto John Hinckley Jr. como Mark Chapman podían ser leídos, sí, como una prolongación del grito original.

Pero leer El guardián sólo en clave de rebeldía orgánica sería frustrante, porque en el final Holden renuncia a su huida, se banca las puteadas paternas y hasta que lo internen en una institución psiquiátrica —desde allí cuenta la historia de lo ocurrido durante la Navidad pasada—, mientras espera que le den el alta para sumarse a un nuevo colegio privado en septiembre, con el nuevo año lectivo. Por eso creo que hice bien en no engancharme por ese lado durante mis primeras lecturas de El guardián. Para el pibe que vivía en dictadura, e incluso para el joven que en la post-dictadura se planteaba cómo seguir viviendo, la rebeldía de Holden no podía ser más chirle e inconducente. (Aun cuando por entonces yo todavía pensaba posible la opción por una salida individual al laberinto, en la cual ya no creo.)

Menos mal que me di tiempo, que apelé al tiempo, que hice algo creativo con el tiempo que se avino a jugar conmigo. Hoy creo entender por qué Salinger se obsesionó por contar la historia de este pibe que parece un barrilete liberado a los vientos, y por qué perseveró en el deseo aun mientras bailaba con la más fea. Uno de sus biógrafos, Kenneth Slawenski, lo expresa de este modo: "Páginas de El guardián entre el centeno desembarcaron en las playas de Normandía; desfilaron por las calles de París, presenciaron la muerte de incontables soldados en sitios incontables, y fueron acarreadas a través de los campos de concentración de la Alemania nazi". Pero a pesar de esa experiencia Salinger persistió en su misión de darle voz a Holden, porque —tanto en el caso del crío como en el del escritor— lo importante no es lo que pasa en el mundo exterior, sino lo que ocurre en el alma mientras uno trata de responderse dónde mierda van los patos del Central Park durante el invierno.

La promesa

Si echamos un ojo a los textos del Salinger de pre-guerra, es fácil advertir que ya rondaba lo que quería decir, que intuía algo que le parecía resonante, y hasta fundamental, sin terminar nunca de plasmarlo bien. En Last Day of the Last Furlough, un amigo de Vincent Caulfield llamado Babe Gladwaller se prepara para partir hacia la guerra y decide que vale la pena dar la pelea, mientras el objetivo sea defender la belleza que existe en este mundo y que Babe personaliza en su hermanita Mattie. En el cuento A Boy In France, Babe está en pleno escenario de batalla, hundido en un pozo para camuflarse con el paisaje que huele a muerte, y justo cuando está a punto de desesperar recuerda que en su bolsillo está la última carta de su hermana. En The Ocean Full of Bowling Balls Salinger presenta a Kenneth Allie Caulfield, un muchachito de sensibilidad preternatural, que como ama la literatura tanto como el béisbol, ha garabateado el guante con que juega en primera base con versos que le gustan, para tener qué leer durante los tiempos muertos del juego. Durante una escena, Allie le dice a Vincent: "Cuando mirás la cuna en la que trajeron a Phoebe (o sea a su hermanita, aún bebé), ¿no te volvés loco por ella? ¿No te sentís, incluso, como si fueses ella?" Esa experiencia epifánica del descubrimiento de lo que significa la empatía —ponerse en la piel del otro, sentir como el otro— se repite con mínimas variaciones en los cuentos con Babe Gladwaller y su hermana Mattie y en I'm Crazy, donde Holden experimenta algo parecido con la menor de la familia, Viola Caulfield.

Pasan muchas páginas de El guardián entre el centeno hasta que Holden deja caer, como quien no quiere la cosa, que Allie ha muerto un año atrás, víctima de leucemia. El lector ansioso puede pasar de largo ante la mención casi de coté de semejante hecho, pero para el lector atento —o, lo cual vendría a ser lo mismo, el lector que se ha dado tiempo—, el dato reconfigura todo lo que ha leído y seguirá leyendo. De repente Holden ya no es sólo lo que parece, un pibe excéntrico, descontrolado, que vive haciendo pelotudeces para llamar la atención, sino una criatura transida por un dolor que no termina de metabolizar. En este contexto, la "rebelión" de Holden cuaja como rechazo hacia un mundo que perdió todo sentido desde que Allie no forma parte de él. Y por eso esta vez, cuando releí El guardián entre el centeno para celebrar sus 70 pirulos, ya no me sentí distante de Holden sino todo lo contrario: me conmovió su desolación, me llenó de ternura que se pase toda la novela invitando a cualquiera a tomar una copa —¡hasta al taxista al que le pregunta por los patos!— para resultar inexorablemente rechazado. Holden es cada criatura rota, del género, la edad y la raza que sea, anclada a tierra por un dolor que la mantiene girando en torno a una noria aún cuando cree estar avanzando. Pero tampoco hay que soslayar que Holden es (específicamente) cada pibe roto o cada piba rota. No es casualidad que Salinger haya gravitado siempre hacia personajes infantiles o jóvenes: los primeros porque encarnan la belleza en estado puro y los segundos porque, aún lastimados, conservan la inocencia suficiente para sobreponerse al dolor sin quebrarse definitivamente.

Sobre el final Holden visita a Phoebe, a quien trata de envolver con la misma cháchara de desprecio por el mundo que es su caballito de batalla. Pero aun siendo una niña, Phoebe ve a través de esa construcción defensiva y la desarma de un golpe. Le pide que nombre una cosa, tan sólo una, que le guste en la vida. Holden no sabe qué decir. Apenas puede pensar en un compañero de colegio que, harto del bullying de sus compañeros, saltó por una ventana, prefiriendo la muerte a humillarse. Presionado por la pequeña, Holden confiesa:

—Me gusta Allie.

Pero Phoebe no ceja, y por eso lo presiona, espetándole:

—Allie está muerto.

Al final, Phoebe se le aparece con una valija, diciendo que pretende fugarse con él. Espantado, Holden trata de disuadirla. Ante la promesa de llevarla a pasear en vez de devolverla a la escuela, Phoebe promete considerar la idea de no plegarse a la huida. Holden la acompaña al zoológico y después a una calesita, donde se queda viéndola montar un caballo viejo, aun cuando empieza a llover copiosamente. Y eso es prácticamente todo. Lo cual parece nada, en términos de argumento o peripecia, y sin embargo es esencial. Al sumarse a su escape, Phoebe pone a Holden en un dilema y lo obliga a dar el paso que estaba evitando. Seguir ligado a la memoria del hermano muerto podía ser doloroso, pero confería la libertad de no apegarse a nadie real. Pero la apurada que Phoebe le pega lo fuerza a entender que debe elegir a alguien que le guste entre los vivos: y esa es su hermana, de quien se siente responsable.

Durante la conversación nocturna en torno a Allie, Holden le ha contado a Phoebe que tiene una visión recurrente: se imagina en un campo de centeno crecido, que disimula la existencia de un abismo. Allí hay miles de niños jugando, y Holden comprende que es el único adulto en el lugar y que su misión es atrapar a los pibes antes de que caigan al vacío. "Ya sé que es una locura —dice—, pero es todo lo que me gustaría ser". Holden quiere ser el guardián entre el centeno, pero el título original no dice guardián, por supuesto, sino catcher, como en el béisbol — como su hermano Allie, que atrapaba la pelota con un guante recamado de poesía.

Phoebe pone a Holden en la necesidad de trascender esa visión, e incluso de trascender la fidelidad al fantasma de Allie, para ir al encuentro de alguien real. Por eso toma la gorra roja que Holden le había regalado y la coloca en la cabeza de su hermano, en un acto que funge como coronación: ella lo unge guardián. Y Holden comprende que para estar a la altura de ese rol, para proteger efectivamente la inocencia y la belleza universales que en ese instante encarna Phoebe, lejos de huir, lo que cuadra es poner el cuerpo. "Me sentí tan feliz así de repente —cuenta Holden—, simplemente viendo a la vieja Phoebe dar vueltas y más vueltas...".

Una vez difundida la novela, Salinger publicó apenas tres colecciones de relatos cortos (Nine Stories en 1953, Franny and Zooey en el '61 y Raise High the Roof Beam, Carpenters y Seymour: An Introduction en el '63) y se retiró de la vida pública. A partir de entonces no se habló de él más que para resaltar la notoriedad que había obtenido por el simple hecho de rehuir toda notoriedad y llamarse a silencio. Lo cual es otra forma de malentender al autor, así como tantos malentendieron El guardián entre el centeno, confundiendo la novela con un manifiesto misantrópico cuando era, en esencia, un llamado a asumirnos guardianes de nuestros hermanos. (Me lo imagino al vicedirector de Harcourt, Brace, enterándose de la negativa del escritor a capitalizar su éxito y preguntándose: "¿Se supone que J. D. Salinger está loco?")

Lo que yo imagino es que Salinger, que en el '46 había comenzado a interesarse en la filosofía budista, renunció a los oropeles del mundo para concentrarse en lo que más le gustaba hacer: meditar, escribir y hacerle compañía a su perro, sin preocuparse por nada más. Pero también creo que el silencio que adoptó ante el mundo no fue tanto una negativa, una reticencia, como una forma de llamar la atención hacia lo que ya había hecho, del mismo modo en que la ausencia de los patos en invierno hacía que las almas sensibles —como la de Holden— no pensasen en otra cosa que en esas aves.

Salinger calló para que se escuchase más y mejor lo que ya había consumado, su cumplimiento de una doble promesa. En primer término, no volver a hablar de los horrores que había presenciado en la guerra ni incurrir en glorificación ni nostalgia, al igual que Babe Gladwaller se juramenta en Last Day of the Last Furlough: "Es el deber moral de todos los hombres que pelearon y pelearán en esta guerra mantener la boca cerrada, una vez que termine, para no volver a mencionarla otra vez". La segunda promesa era la formulada a Holden, que lo ayudó a sobrevivir en Europa y a quien le pagó confiriéndole una vida eterna en la que seguimos hablando de él —porque de las cosas bellas sí hay que continuar hablando— como si tuviese aún 16 años. El budismo sugiere que el tiempo no tiene existencia independiente de la mente, que es eminentemente subjetivo. No sorprende, entonces, que Salinger haya considerado que, a pesar de haber matado o extraviado a Holden a los 19, podía obsequiarle una adolescencia en perpetua expansión, que durase para siempre.

Aquellos que creamos ficciones y jugamos con el tiempo como materia elástica terminamos desconfiando de la idea del tiempo rígido, limitado. Si alguien cuenta con pruebas de que un instante bello puede ser eterno, somos nosotros. (Ese es el truco y el desafío: para comprobarlo, no queda otro remedio que crear más instantes bellos.) Del mismo modo barruntamos que, lejos de ser lineal, el tiempo puede ser de ida y vuelta. Yo que suelo subrayar y marcar los libros que amo, me sorprendo cada vez que retomo uno viejo y releo lo que señalé años atrás. Porque, en general, tengo la sensación de que lo que subrayé entonces me habla ahora, como si fuese un mensaje que me envié a mí mismo en el pasado, pensando en hoy. Hace un rato nomás, en mi euforia por la celebración de los 70 años de salingerismo, me puse a hojear Seymour: An Introduction y encontré un par de marcas que se encendieron como si hubiesen sido escritas en neón. Allí Seymour Glass le dice a su hermano Buddy: "¿Desde cuándo escribir es tu profesión? Nunca ha sido otra cosa que tu religión". Y más abajo: "Estoy seguro de que sólo te preguntarán dos cosas. ¿Sacaste a relucir la mayoría de tus estrellas? ¿Te ocupaste de escribir con todo tu corazón?"

Esa es una promesa que vale sostener en el tiempo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí