Violencias vindicativas

Reponiendo umbrales de tolerancia

1.

En tiempos de desorden los vecinos del barrio pueden recurrir a la acción directa y vigorosa para reponer umbrales de tolerancia. Puede que se trate de respuestas iracundas, pero no son ni espontáneas ni irracionales. Forman parte de los repertorios aprendidos y siguen determinados criterios que organizan las tareas y roles de los protagonistas.

Cuando digo “acción directa” estoy pensando en los escraches, linchamientos y tentativas de linchamientos, en las “justicias por mano propia”. Pero también en las quemas o destrucciones intencionadas de vivienda con saqueos y la posterior expulsión del barrio de los núcleos familiares. Acciones que, a veces, pueden llegar hasta la comisaría o el destacamento policial de la zona. Una manifestación en sus puertas puede, en el mejor de los casos, terminar en una lapidación a los policías que la custodian y la quema de patrulleros y, en el peor de los casos, con la toma de las instalaciones.

Hablamos de estrategias securitarias que se despliegan intermitentemente en contextos de violencias enmesetadas y ante el incremento de asaltos, entraderas y ataques sexuales que disparan la sensación de inseguridad. Esas violencias predatorias en estos barrios tienen dos características. La primera es que, en su gran mayoría, son cometidos por residentes que viven en el barrio a otros vecinos del mismo barrio.

Las violencias predatorias en el barrio, conjuntamente con la indignación frente a la inacción policial y la habitual y decidida pereza judicial, representan una amenaza latente que impacta en la vida de los residentes. Allí donde las policías y el sistema de justicia penal no reaccionan o tardan en reaccionar y los conflictos pueden volverse endémicos, los vecinos suelen desarrollar otras acciones también violentas, ya sea para reprochar aquellos comportamientos como para agregarle previsibilidad a la vida cotidiana.

2.

El telón de fondo de estas estrategias de seguridad violentas es, por un lado, la fragmentación social y, por el otro, la desconfianza institucional.

Cuando decimos “fragmentación social” estamos haciendo referencia al deterioro de consensos comunitarios. No hablamos de desertificación institucional, sino de debilitamiento de la trama social. Salvo en los asentamientos muy nuevos, no debe haber barrio donde no haya organizaciones. Más allá de que estas se encuentren desfondadas, o que su tejido no sea robusto, siguen siendo un punto de apoyo para encarar muchos problemas. Pero cuando decimos fragmentación hacemos referencia al desdibujamiento de precontratos comunitarios que pautan y encuadran los vínculos sociales en el barrio, sobre todo entre las distintas generaciones. Un debilitamiento que crea condiciones de posibilidad para el delito predatorio y otras transgresiones. Como señalaron los antropólogos Daniel Míguez y Alejandro Isla: la pobreza genera delito en contextos de desorden social. El clima anómico que generan la pobreza y la desigualdad social, sumado al declive de las instituciones sociales tradicionales productoras de lazo social (la familia nuclear, la escuela estable, y la fábrica y los sindicatos), son un caldo de cultivo para que algunos jóvenes deriven hacia delitos que van a repercutir en el barrio, agregándole más incertidumbre a la vida cotidiana.

Los vecinos de estos barrios viven intranquilos. No sólo porque saben que pueden ser objetos de bardeo por parte de las juntas de pibes que se reúnen en las esquinas, sino porque suelen ser ventajeados compulsivamente cuando son interceptados por estos en las calles o pasillos del barrio, o bien cuando son asaltados, o porque saben que la casa estará sola. Ni que hablar cuando los hijos están solos en la casa porque los padres no regresaron todavía del trabajo. Como sugirió Gabriel Kessler hace tiempo: el miedo, meter miedo a los hijos, puede ser una estrategia securitaria, en tanto manera que tienen los padres de asegurarse que los chicos estén guardados en casa hasta su llegada y evitar así que anden en la calle y frecuenten a otros grupos merecedores de su desconfianza.

En cuanto a la desconfianza institucional, se trata de otro problema de larga duración. La desconfianza o baja confianza en las instituciones encargadas de perseguir el delito tiene muchos factores y no hay espacio para abordarlos aquí. Basta decir que, como señalaron hace tiempo Lucía Dammert y Mary Fran Malone, cuando los vecinos desconfían en las agencias responsables de controlar el delito, aumenta la sensación de inseguridad. La desconfianza y corrupción son predictores significativos que distorsionan las percepciones en torno al crimen, pero también lleva a que la gente se sienta más vulnerable, lo cual no significa que se quede de brazos cruzados.

No obstante, el hecho de que los vecinos desconfíen de la policía no significa que esta haya desaparecido de su radar. Cuando se observan los mapas de calor confeccionados por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires donde constan las procedencias de los despachos al 911 nos damos cuenta que la policía, que regatea su presencia en estos barrios, no está ausente en el imaginario de los vecinos: sigue siendo objeto de demandas concretas. Puede, entonces, que la policía haya perdido confianza entre los vecinos, pero continúa siendo referenciada como una agencia fundamental a la hora de hacer frente a determinados conflictos. No estamos ante lugares sin Estado, vacíos de estatalidad. Incluso, si los vecinos tienen la suerte de tener una comisaría cerca de donde viven, puede ser que se acerquen a realizar la denuncia. Y eso se constata también en los mapas de calor que realizó el Ministerio: allí se ve que los residentes más próximos a la comisaría son los que hacen las denuncias. Como nos dice Vanina Pasik, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Municipio de Moreno: “A medida que nos alejamos de las comisarías, las denuncias disminuyen”. “Los vecinos invierten tiempo en esos trámites, pero a veces se necesita mucho tiempo y dinero, porque implica desplazarse varias cuadras y perder medio día de trabajo”. “Y saben por experiencia propia o ajena que la policía no puede hacer demasiado porque encima, cuando son requeridos por los operadores judiciales para ratificar la denuncia en sede judicial, tienen que perder otro día de trabajo, que se lo descontarán de su salario. En esas condiciones, se limitan a hacer una llamada al 911”.

De todas maneras, como ya había señalado la antropóloga Nathalie Puex en un libro pionero para el estudio de las violencias en la Argentina, Heridas urbanas: “La denuncia a la policía, aunque no tenga efectos desde el punto de vista de resolución de los robos, sí deja marcado al joven por parte de los agentes policiales. Lo cual complica la vida de los delincuentes, no tanto y sólo porque los pueden llevar presos, sino porque a partir del momento en que quedan denunciados, la policía viene frecuentemente a presionarlos.”

3.

Una manera de reponer los límites en el territorio será a través de distintas formas de violencia colectivas o individuales consentidas. Esas violencias no son permanentes ni cotidianas. Al contrario, la paciencia suele ser la manera de sobrellevar aquellas situaciones problemáticas. Pero no deberíamos apresurarnos a confundir la paciencia con la resignación ni la cultura del “no te metas”. Hasta que las cosas no superan determinados umbrales, los residentes volcarán sus angustias y broncas en las habladurías. De hecho, estas siguen siendo una reserva de comunidad, menos visibles por cierto, pero que mantienen formas de reciprocidades entre los vecinos. Allí se negocia, evalúa y certifica el respeto comunitario. “Perder el respeto” implica quedar en la mira de los vecinos, estar en boca de muchos vecinos. La pérdida de respeto habilita a los vecinos a que eventualmente puedan resolverse los conflictos de manera violenta. Por eso, la devaluación del respeto que se trama al interior de las correderas vecinales va creando condiciones para las acciones violentas a las que nos estamos refiriendo.

Dijimos al comienzo que no se trata de violencias espasmódicas ni caóticas. Esas acciones violentas forman parte de los repertorios de acción de los vecinos del barrio. Un repertorio –nos enseñó el sociólogo norteamericano Charles Tilly– son rutinas aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado. Esa deliberación no hay que buscarla en una asamblea barrial, sino precisamente en aquellas habladurías. Los rumores no son solamente una forma de control social, una manera –como decía otro sociólogo, Norbert Elias– de activar la dinámica entre establecidos y marginados para ejercer la estigmatización que reproduzca las desigualdades al interior del barrio, sino, agregamos, la manera de ir madurando una acción violenta que, llegado el momento, se llevará a cabo individual o colectivamente. “Madurar”, entonces, significa producir y reclutar consentimientos. Porque para que la violencia altamente lesiva pueda ejercerse individual o colectivamente se necesita la adhesión de gran parte de los vecinos y vecinas del barrio. Esos consensos tácitos no se improvisan, se van preparando y testeando en cada conversación cotidiana.

Para que un individuo sea objeto de la violencia barrial vindicativa tiene que haber sido previamente señalado y clasificado como una persona matable o violentable, inscrita en el imaginario barrial como un individuo merecedor de reproche. Una persona “matable” es un individuo al que no le cabe el status de víctima, alguien que no podrá ser presentado públicamente cómo víctima o arrogarse, él o sus familiares o amigos, la inmunidad que implica ser considerado “víctima”. Esto es muy importante, no sólo para desactivar las eventuales denuncias judiciales y evitar que los agresores sean identificados como victimarios (homicidios), sino para bloquear otras venganzas posibles. En efecto, la violencia genera violencia. La violencia puede reproducir los conflictos si la violencia no sigue determinados rituales. Los vecinos lo saben y por eso no suelen pasar a la acción de manera mecánica, por temor a represalias. Cuanto más consentimiento se haya reclutado para la acción vindicativa, menos chances tendrán de ser respondida por otros grupos del barrio. Una persona matable, dice la investigadora cordobesa Natalia Bermúdez, autora del libro Y los muertos no mueren, tiene una muerte esperable, una persona que tenía las horas contadas, que no será merecedora de reclamos o demandas de justicia, que no va a tener santuarios, ofrendas ni murales en el barrio que lo recuerden.

En ese sentido, para que una persona sea linchada o ajusticiada en el barrio, para que la casa donde viva una persona pueda ser objeto de escrache, saqueada e incendiada, la persona en cuestión tiene que haber sido construida como una persona merecedora, que no guardaba los códigos y, sobre todo, una persona que estaba muy por encima de la paciencia de los vecinos, que había transgredido los umbrales de tolerancia. Estas formas de reproche puede que sean políticamente incorrectas, pero, como ya dijo Puex, son simbólicamente muy eficaces, y hay que comprenderlas en ese contexto de incompetencia policial e indiferencia judicial.

4.

Es muy interesante la investigación etnográfica llevada a cabo por los investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Martín Di Marco, Elea Maglia y Marina García Acevedo, en un barrio del Conurbano bonaerense –al suroeste de CABA–, para explorar las dinámicas barriales en torno a las muertes violentas. Según los investigadores, hay muchas muertes violentas que no son registradas por el Estado como homicidios, pasando a formar parte de la llamada “cifra negra”. Muertes anotadas como “presuntos suicidios” o “accidentes” que esconden otras prácticas violentas. Muertes que, no siendo normales, son presentadas como “muertes esperables”. Para los autores, “existe un pacto de silencio por el cual tanto los vecinos como los funcionarios policiales” saben del asesinato de algunos jóvenes, pero prefieren mantenerlo en silencio “debido al carácter problemático que representaban para la comunidad”. Esos jóvenes habían sido objeto de la violencia letal (un caso de justicia por mano propia) “para frenar los problemas que estaban trayendo”, porque los pibes estaban “descarriados”, “molestan” o estaban “cansados de ‘los fisuras’”. La muerte de esas personas no genera una investigación profunda. “Los vecinos ajusticiadores no sólo mataron sino que tiraron los cuerpos en un baldío y cerca de la autopista”. Lo digo con las palabras de un policía que entrevistan los investigadores: “Yo sé que podría haber sido un homicidio. Hay muchos casos como estos, con chicos descarriados en estos barrios. Pero, a ver, no había pruebas de nada. Y además siempre es más complicado empezar una investigación de homicidio que de suicidio. A veces, cuando uno conoce el lugar y sabe que no va a pasar nada, que no se va a encontrar a nadie, es más fácil simplificar el proceso burocrático, ¿me entendés? Además le ahorrás sufrimiento a la gente. Y no malgastás el dinero del Estado”.

No está en juego la justicia sino la seguridad: los residentes actúan en la defensa de la seguridad. Los residentes no pretenden ser justos, sino sentirse seguros: ellos, sus familias y su comunidad. La justicia invocada puede ser una forma de justificar las acciones pero, en rigor, lo que quieren es sentirse seguros. La justicia vendrá después, si viene. Es demasiado pedir, por ahora alcanza con reponer los límites. Cuando los contratos sociales se desdibujan y cunde la desconfianza, alcanza con subrayar el trazo grueso.

5.

Parafraseando al historiador inglés, E.P. Thompson, podemos decir que existe una seguridad moral de los vecinos que colabora en el mantenimiento del “orden”. La violencia que se pone en juego es una forma de negociación brutal entre los actores de un barrio. Está articulada al trato cotidiano de los integrantes de una comunidad que no se resigna a fragmentarse, que puede compensarse o sostenerse apelando a la violencia que no será permanente, sino ocasional. Una violencia usada para señalar un límite, para restaurar las escalas de tolerancia.

Esa seguridad moral establece imperativos que activan acciones con vistas a reponer los umbrales de tolerancia que fueron transgredidos, asignando papeles, estableciendo criterios y obligaciones que orientan las acciones de sus protagonistas. No se necesita un alto grado de organización, basta con un consenso de apoyo por parte de la comunidad. Por eso no cabe interpretarlas como movimientos espasmódicos, que se llegan de un día para el otro. La gente se va cansando de a poco, hasta que un día hay una gota rebasa el vaso. No solo los jóvenes aguantan, también el resto de los adultos se la pasan aguantando. La violencia es una manera de mantener la conflictividad por debajo de determinados parámetros de tolerabilidad.

Por eso, ¿estamos ante una violencia sacrificial? ¿Tiene esta violencia vindicativa la capacidad de detener la violencia?

Para la antropóloga paulista, Teresa Caldeira, estamos ante un oxímoron: una seguridad insegura, prácticas violentas que quieren ordenar lo que se ha desordenado pero que terminan recreando las condiciones para que los vecinos puedan sentirse inseguros.

Con todo, la seguridad moral en los barrios, expuesta con la violencia letal o altamente lesiva resulta ser la expresión de la desmonopolización de la violencia. El Estado está perdiendo capacidad para dirigir la violencia. ¿No está interesado o sus agencias no tienen capacidades para estarlo? Como sea, los residentes se sienten cada vez más solos. La desconfianza hacia las instituciones policiales y judiciales es el síntoma de una sociedad cada vez más violenta, que está dispuesta a resolver problemas a través de la violencia. Por eso las preguntas que dejamos pendientes son las siguientes: ¿Cuánta violencia está dispuesto el Estado a barrer debajo de la alfombra? ¿Cómo tratamos esas violencias altamente lesivas? ¿Cómo robustecemos la trama social para superar la fragmentación? ¿Cómo se recompone la confianza hacia las instituciones para evitar que los vecinos deriven hacia esas violencias vindicativas?

*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.

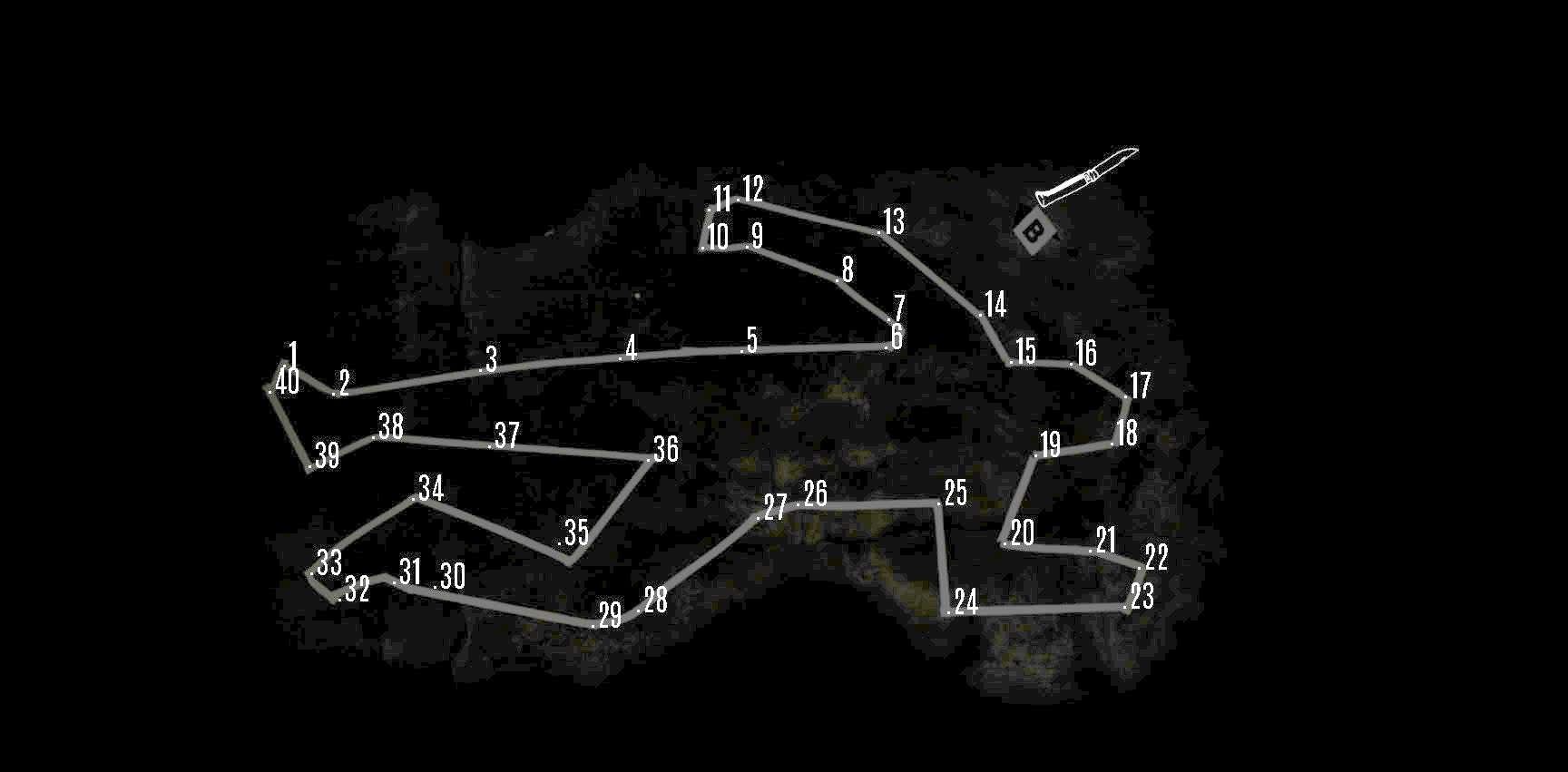

**La ilustración de esta nota fue especialmente realizada por el artista Augusto “Falopapas” Turallas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí