That's life!

La pregunta sobre la muerte es una forma de pasar en limpio la expresión de lo que deseamos en vida

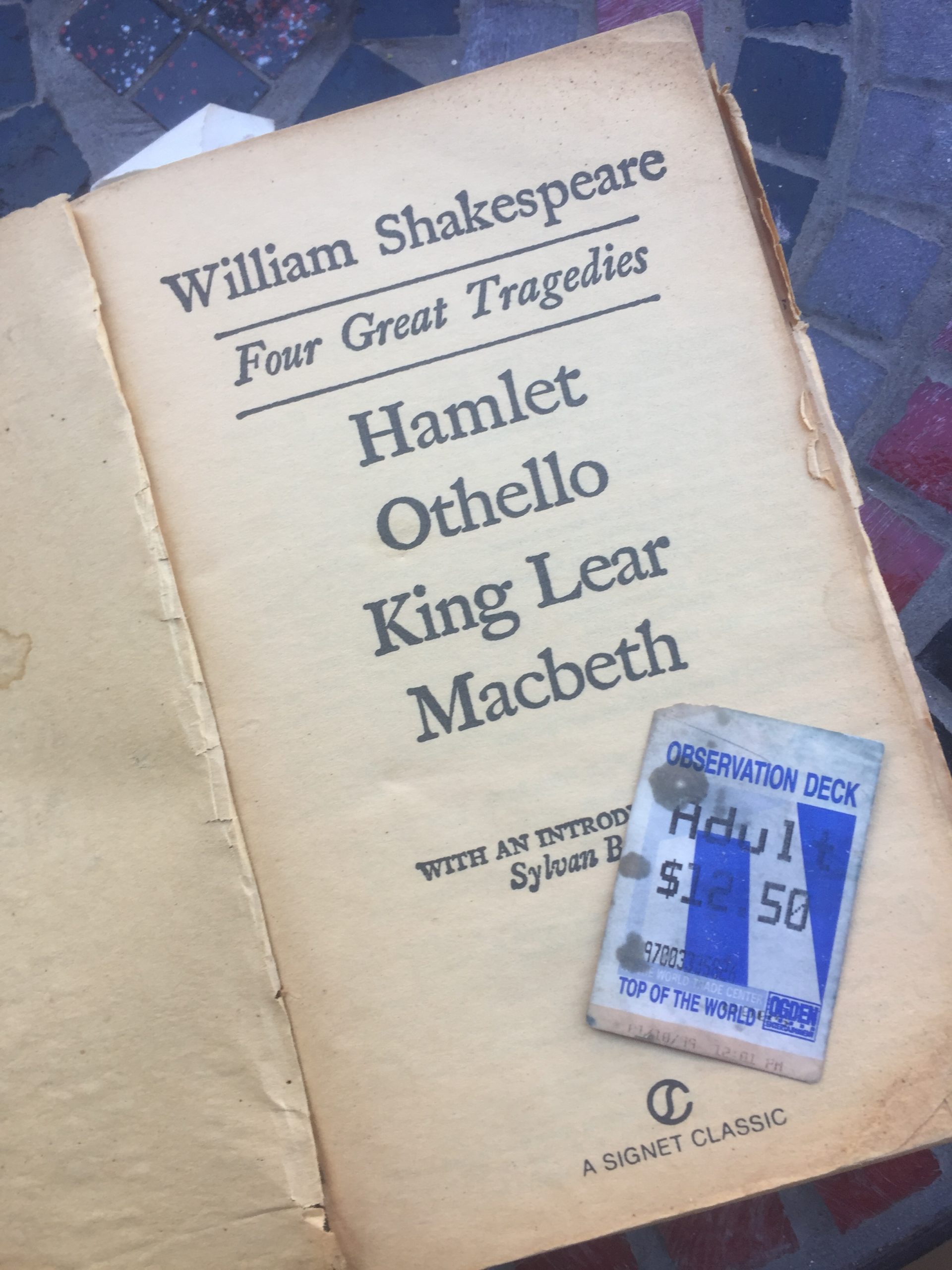

Cuando visité el Museo de la Radio y la TV de Nueva York, el mundo era otro. Las Torres Gemelas estaban en pie. (Años más tarde, cuando no quedaban de ellas más que cenizas, encontré el ticket de entrada a su terraza —Top of the World, adult, $ 12,50— dentro de una edición de las tragedias de Shakespeare que compré entonces.) Por el otro lado, Internet —o sea Google, YouTube y la mar en coche— todavía era un experimento en marcha, inaccesible al público. Lo cual explica por qué mis hijas y yo decidimos ir al Museo, que te permitía revisar clásicos de la TV a piacere a partir de un rico menú, en unos visores que hoy parecerían del tiempo del Graf Zeppelin. Mis hijas no recuerdan bien qué chusmearon (tal vez Los Supersónicos), pero yo vi dos cosas: un episodio de Yo quiero a Lucy y un show de stand-up de Robin Williams.

Siempre me hizo reir mucho, Robin Williams. Lo descubrí al despuntar los '80 en Mork & Mindy, interpretando a un extraterrestre del planeta Ork que aterriza en Boulder, Colorado, para estudiar el comportamiento humano. Era tan gracioso que sobrevivía hasta a la aplanadora del doblaje. También me gusta en papeles donde mezcló su comicidad con lo dramático, como en Pescador de ilusiones (The Fisher King, una película que amo), Good Morning, Vietnam y La sociedad de los poetas muertos. ¿Quién que, como yo, fuese por entonces un divorciado con hijos, podía sustraerse a la risa y al llanto que provocaba el padre que se travestía en Mrs. Doubtfire?

Sin embargo, nunca deslumbraba más que cuando hacía stand-up. Por la energía que quemaba en escena: corriendo, cantando, bailando. (Hasta entonces, el género se limitaba a un comediante tieso delante de un micrófono.) Y por la velocidad de su delivery, asociando ideas insospechadas, imitando voces, yendo de lo más zafio a la referencia cultural sublime. En esas épocas pre web, funcionaba como un servicio de Internet supersónico (¡ni siquiera hoy llegamos a ese ritmo!): su cabeza googleaba a mil, linkeando y abriendo páginas y más páginas, sin perder de vista la perspectiva panorámica y la articulación entre las partes. David Letterman, que es una institución en los Estados Unidos desde hace mucho, recuerda que cuando llegó a Los Angeles a probar suerte con sus chistecitos y vio a Williams por primera vez en The Comedy Store, pensó: "Mierda, acá muere mi oportunidad en el show business".

Parte del material que presentaba en escena estaba muy trabajado, pero su capacidad para improvisar sin fallas en cualquier circunstancia era deslumbrante. Basta con ir a YouTube (que por cierto, tiene una irritante tendencia a confundirlo con el cantante Robbie Williams) y buscar cualquier intervención como invitado en un programa de TV para ver que convertía la charla más banal en un sketch inolvidable. (En estos casos no hacía stand-up sino sit-down, pero el efecto era casi el mismo.) En el documental que HBO acaba de estrenar, Robin Williams: Come Inside My Mind (2018), hay varios ejemplos de esa capacidad. Como aquel en que, después de perder el premio Critics' Choice a manos de Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis, subió igual al escenario y convirtió ese trámite en un show dentro del show.

Los subtítulos están en inglés, pero el disfrute del público se percibe igual.

Después de verlo prodigarse quedaba claro que esa cabeza era especial. Hijo de un ejecutivo de Ford y de una ex modelo a quien atribuía su sentido del humor, Williams fue un chico tímido sin norte evidente (cuando terminó la secundaria, sus compañeros lo votaron como "El más divertido" y también "El mejor candidato a fracasar"), hasta que se metió a estudiar actuación. Consiguió que lo becasen en Juilliard, donde conoció a Christopher Reeve, quien años más tarde se consagraría como el Superman de la película de Richard Donner. Reeve, que se convirtió en su mejor amigo —su "hermano de otra madre"— recuerda ese primer encuentro así: "Era como un globo inflado al que desatás y soltás dentro de la habitación". Debería haber una ecuación que estableciese la proporción exacta entre energía y velocidad (mental) que da por resultado a Robin Williams. Nunca vi nada más parecido a un dibujo animado hecho carne: una mezcla entre Elmer, el Pato Lucas y el Demonio de Tasmania.

Mork fue su pasaporte al éxito, y también a los excesos. En aquel momento dorado de comienzos de los '80 contaba entre sus colegas de parranda —un menú que incluía cocaína, mujeres y alcohol en cantidades industriales— a Robert De Niro y John Belushi. Este último era el demente divino que hacía del samurai que atendía en una fiambrería en el Saturday Night Live original, donde también nacieron Los Blues Brothers. Williams pasó con él noche y madrugada del día en que Belushi sucumbió a una sobredosis. Consecuentemente, fue citado como testigo en el juicio en torno a las circunstancias de esa muerte. La pérdida del amigo que parecía construido como un rinoceronte pegó duro y le ayudó a tomar distancia de las adicciones. "¿Fue una llamada de atención?", se preguntó eventualmente. "Por supuesto, una muy poderosa. Eso, y el jurado al que tuve que enfrentarme". De allí en adelante, cuando la necesidad arreciaba acudía a sus bicicletas, sobre las cuales podía pedalear 100 kilómetros de un tirón. Eso canalizaba su energía física, pero no disminuía el speed de su cabeza. El neurólogo Oliver Sacks, a quien interpretó en Despertares (1990), lo creía una de las mentes más brillantes que hubiese conocido y, para describirlo, tomaba prestada la definición que le cupo primero al psicólogo del siglo XIX William James: lo llamaba "ese genio adorable".

Su final se vio oscurecido por la sombra de la tragedia. De todas las enfermedades que podían precipitar su muerte, le tocó una muy cruel: la "demencia con cuerpos de Lewy" es neurodegenerativa, lo cual impedía que su cabeza funcionase del modo al que estaba habituado. Su compañera, Susan Schneider, dijo que pasó los últimos meses reclamando: "Lo único que quiero es resetear mi mente". En el documental de título tan robinwilliamsiano —Come Into My Brain significa a la vez Los invito a visitar mi cerebro y Acabame dentro de la cabeza—, uno de sus amigos comediantes, el impronunciable Bobcat Goldthwait, lo describe de este modo: "Su mente había empezado a enviarle información equivocada". Y esto le impedía seguir siendo el Robin Williams que conocimos, y por ende relacionarse con el mundo en los términos que había perfeccionado durante décadas.

El 11 de agosto de 2014 se colgó del cuello hasta asfixiarse. Una decisión que impresiona, porque el suicidio tiene mala prensa y uno sueña con finales dulces para la gente que dio placer y nos ayudó a vivir mejor. Pero una vez que te sacudís la caspa de la mala vibra esa muerte toma otro color. O al menos es lo que me pasa a mí, que hoy la pienso lindante con lo heroico. Su mente alcanzó a concederle lucidez para decidir que no quería seguir viviendo si no era en términos que consideraba justos; preferió decir stop a convertirse en una versión degradada de Robin Williams, como consecuencia de la pérdida de la chispa que lo convertía en quien había sido.

Aquellos que aspiramos a vivir con elegancia sabemos que llevar ese viaje a buen puerto incluye también, de modo innegociable, morir con elegancia. Por eso mismo, a casi siete años de la noticia de su despedida, cuando la recuerdo me pasa lo mismo que cuando lo veo en un buen rol dramático: se me llenan los ojos de lágrimas y al mismo tiempo se me curvan los labios en una sonrisa. Porque no esperaba que muriese tan rápido y de modo tan terrible, pero al mismo tiempo me alegra que haya tenido control hasta el último segundo y resignado su vida, sí, pero no su dignidad.

Yo también estoy muriendo

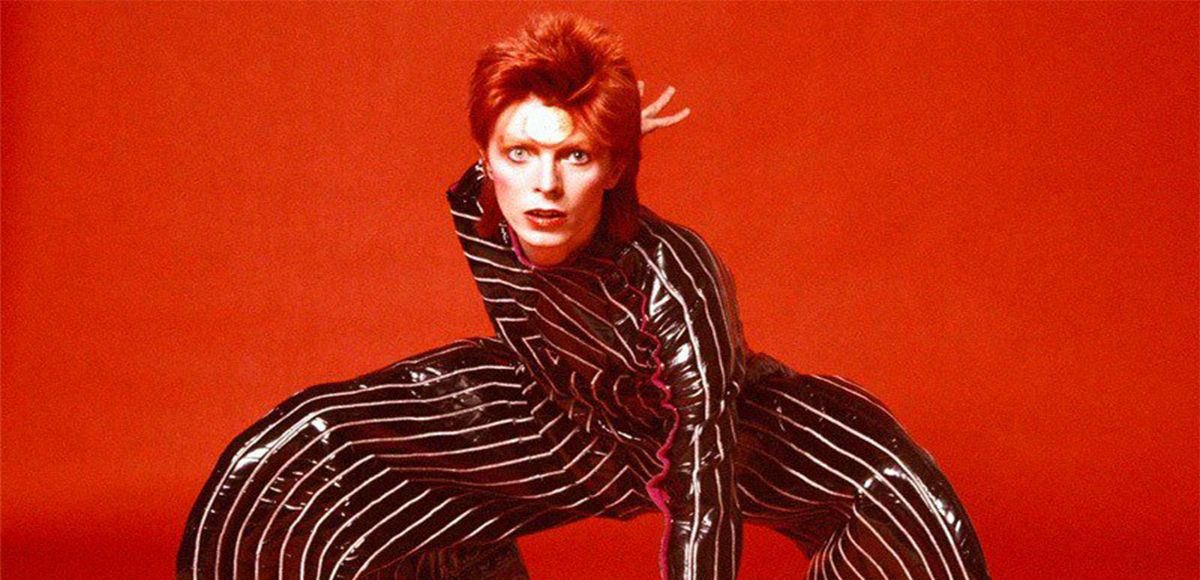

El lunes subí al auto para visitar al Indio, ahora que está vacunado, y metí mano en la pila de CDs en busca de banda de sonido para el viaje. (Oigan, no se burlen de la gente mayor que sigue aferrada a tecnologías anacrónicas.) Como viene pasando desde hace meses, me decidí por Blackstar, la obra póstuma de David Bowie. Algo que grabó durante el último año de su vida, cuando ya le constaba el diagnóstico de un cáncer terminal de hígado. Se trata de música escrita sobre el pentagrama de la muerte —Bowie murió dos días después de lanzar el álbum y de cumplir 69—, pero que no me deprime. Más bien me produce lo contrario. Si algo inspira la forma en que Bowie asumió su realidad y la convirtió en una obra inolvidable es, más bien, esperanza.

El fin de la vida es el hilván temático que une las piezas del disco, de un modo tan sutil como el que Bowie había empleado para manejar la información sobre su enfermedad. Arranca con Blackstar, donde canta como quien preanuncia su relevo: Algo ocurrió el día en que murió / El espíritu se elevó un metro y dio un paso al costado / Alguien más tomó su lugar, y con coraje gritó / (Soy una estrella negra, soy una estrella negra). En Lazarus —como el Lázaro de los evangelios, aquel a quien Jesús resucita; la canción proviene de un musical al que Bowie tituló así—, dice: Miren hacia arriba, estoy en el cielo / Tengo cicatrices que nadie puede ver / Tengo drama, lo cual nadie puede robarme / Todo el mundo me conoce, ahora. En Girl Loves Me, escrita en el lenguaje que Anthony Burgess inventó para La naranja mecánica (Nadsat, se llama), el personaje que canta se pregunta, desconcertado ante la velocidad con que vuela el tiempo: ¿Dónde carajo se fue el día lunes? En Dollar Days asevera: No creas ni por un segundo que te estoy olvidando, en una estrofa que termina con Bowie cantando: I'm dying to, lo cual literalmente significa me muero por hacerlo, pero que el oído interpreta como si dijese I'm dying too, o sea: Yo también estoy muriendo.

Y si todavía queda duda respecto de qué pensaba en esos días, ahí está el video de Lazarus, que lo muestra postrado en una cama, con los ojos vendados y un par de botones cosidos a la altura de las pupilas.

Pero el ánimo no es morboso. Lejos de ello, utiliza la muerte como escenario del último gran show de Bowie. Como si le hubiese plantado cara y dicho: Vos me cagarás, pero yo voy a usar tu tinta para escribir mi despedida. El ultimátum queda claro en Lazarus, donde dice: De este modo o de ningún modo / Vos sabés que voy a ser libre / Al igual que aquel mirlo (blackbird) / ¿No te parece algo típico mío? Lo que expresa aquí es que hay cuestiones —por ejemplo, la autoría sobre la propia vida– que Bowie no estaba dispuesto a negociar. Cuando mi compañera repite que no debería ver las cosas tan en blanco y negro, se me aparece siempre la maravillosa estrella oscura sobre fondo prístino que Jonathan Barnbrook diseñó para el disco (con el nombre Bowie deletreado simbólicamente por debajo, con fragmentos de estrella), y lo que escucho en mi cabeza es siempre la respuesta: ¿Por qué no?

La canción que cierra el álbum —aquella que Bowie eligió, con toda deliberación, como conclusión de su viaje musical— es una melodía alegre, que cuesta nada imaginar rearreglada para orquesta y en la voz de un Fred Astaire, en el marco de una comedia musical de Broadway. El título mismo es un guiño a quienes seguimos su obra durante décadas: I Can't Give Everything Away significa No puedo desprenderme de todo, pero también No puedo revelarlo todo. Hablaba aquel que había preservado el misterio de su arte hasta el final: ocultado su enfermedad al mundo y resguardado su intimidad, grabado un testamento musical, difundido últimas imágenes donde se lo veía más bello y elegante que nunca para, con la música ya en la calle, desaparecer detrás del telón con un gesto teatral — típico de su persona pública, cien por ciento Bowie.

Tony Visconti, que produjo varios de sus discos esenciales (Young Americans, Low, "Heroes", Scary Monsters y por supuesto Blackstar), dijo entonces: "Siempre hizo lo que quería hacer. Y quiso hacerlo de este modo y quiso hacerlo del mejor modo. Su muerte fue lo mismo que su vida — una obra de arte. Hizo Blackstar por nosotros, fue su regalo de despedida".

Camino a Leloir, mientras la música sonaba dentro del auto, Bowie y Robin Williams se superpusieron en mi cabeza. Porque se trataba de dos que vivieron llamando la atención sobre sí mismos, pero de las maneras más opuestas. Bowie construyó su persona pública a partir del misterio: sobre su identidad sexual, sobre los personajes que creaba para que mediasen entre su música y el mundo, sobre el significado de una poesía que tendía a lo elíptico, a lo elusivo. En cambio Robin Williams trabajó siempre a corazón abierto. En la senda de su admirado Richard Pryor, hizo humor a partir de su realidad personal. Por eso hablaba de sus adicciones, de las compulsiones que genera el sexo, de problemas de pareja y de la crianza de los niños. Cuando le preguntaban por qué elegía reírse de esos temas y no de otros menos íntimos, respondía: "Es más barato que ir a terapia". Y aun así, cuando los guiones le sugerían el silencio y la quietud, lo que asomaba en sus ojos era una melancolía innegable. Mucha gente subraya lo callado que era cuando estaba en casa, lejos de la mirada del mundo; esta diferencia entre el hombre privado, con tendencia a la depresión, y el derviche maníaco que asomaba cuando había público, me recuerda a nuestro Olmedo.

Y sin embargo, Bowie y Williams coincidieron en su actitud ante la muerte. Cada uno a su estilo, por supuesto. Bowie dosificando la información, asomando apenas cuando todo estaba como lo había planeado y haciendo mutis por el foro. Williams, poniendo el cuerpo como siempre y dejándolo ahí, a la vista: ecce homo cabría decir, dado que tenemos las Pascuas encima. Pero ambos decidiendo cómo querían vivir hasta el instante final, cuando no quedase en ellos más que el último aliento.

"Cuando envejecés —reflexionó Bowie en su momento—, las preguntas se reducen a dos o tres. ¿Cuánto me queda? ¿Y qué hacer con ese tiempo que me resta?"

Muchos artistas hacen declaraciones altisonantes porque es lo que la prensa demanda de ellos. Pero, a la luz de los hechos, queda claro que Bowie se formuló esas preguntas seriamente, y que se las respondió con la lucidez adecuada.

La pregunta sobre la muerte es, siempre, la forma en que pasamos en limpio —en fragmentos de estrella negra sobre fondo blanco— la expresión de los deseos que alentamos para nuestra vida.

Tres alegres tigres

Estaba alistándome para despedirme del Indio, cuando revisé el celular en busca de mensajes y percibí una serie de tweets alarmados en referencia al escritor Carlos Busqued. Gente que se preguntaba qué había pasado, si era verdad lo que se decía — una información de la que no disponía aún, pero que imaginé al vuelo. La confirmación llegó en segundos: Busqued, el autor de libros magníficos como Bajo este sol tremendo y Magnetizado, había muerto a los 50 años.

No pretenderé ni por un segundo que éramos gente cercana. La única vez que charlamos cinco minutos fue durante un cumpleaños de la también escritora Miri Molero —al editor y anche escritor Antonio Santa Ana le pasó lo mismo, esa misma noche— y me cayó tan bien, que recién entonces leí Bajo este sol tremendo, libro del que hasta ese entonces sólo había oído hablar. Un caso raro, porque lo lógico suele ser que termines conociendo a escritores que sí has leído y que a continuación haya que esforzarse para que la experiencia de ese encuentro no baje el precio de un libro que te había gustado. Como consecuencia extra de esa noche empecé a seguirlo en Twitter —su cuenta se titulaba Un mundo de dolor— y a incorporarlo como parte de mis expectativas diarias. Busqued se había integrado al paisaje de lo que uno anticipaba con placer: siempre estaría allí, tirando tweets vitriólicos que no temían incursionar en la incorrección política o compartiendo fotos de los viejos aviones de guerra que amaba. Contábamos con él para esas cosas, así como nos habíamos resignado a que sólo produjese un libro magnífico cada muerte de obispo.

La razón por la cual le presté atención a su nombre cuando se lo repetía de modo inquietante fue porque habíamos intercambiado tweets esa mañana. De tanto en tanto yo respondía alguno de sus posteos y él solía replicar, lo cual me proporcionaba cierto orgullo. Nunca sabés cómo reaccionará un escritor que admirás cuando uno se cuelga de uno de sus mensajes públicos. Puede humillarte o ignorarte olímpicamente, pero Busqued era de devolver la pelota y entonces probábamos un par de paredes y yo, al menos, terminaba contento.

Sus pronunciamientos apocalíptico-humorísticos eran habituales, pero esa mañana había salido con los tapones de punta. Escribió, todo con minúsculas y sin signos de puntuación: destrancaron el barco del canal de suez ojalá se hunda cada puto barco que pase con el canal y lo taponen para siempre. A lo cual yo repliqué, tratando —sabrá Dios por qué— de bajar la intensidad: Veo que hoy se levantó optimista. (Creo que hasta incluí varios emojis riéndose a carcajadas, para que el tono de mi intervención quedase claro.) Entonces contestó: ha ha si quiero que explote todo.

Si no recuerdo mal Miri intervino entonces y Busqued acotó: como decía el amigo enzenberger uno se pone ansioso de que llegue el fin, así puede perder la razón y los nervios. Yo solté un chiste pelotudo, no puedo hacerme el gil al respecto: algo me movía a desactivar, a bajar los decibeles de la trompeta con la cual Busqued bombardeaba los muros de Jericó. Al toque respondió con otra broma, bien negra, a su estilo: larrota se enteró del docente muerto y dijo clinc caja ese sueldo es media veredita. Insistí entonces en mi rutina a lo Robin Williams: ¿Se refiere usted a Horacio Noolvides Larrenta? Busqued remató: correcto el hombre que gobernará la ciudad de los edificios vacíos. Y eso fue todo. Algo me, nos distrajo, y la vida siguió su curso. Por supuesto, ninguno imaginó que uno de sus meandros sería tan corto.

Todo indica que al rato su propio cuerpo produjo el rayo que lo fulminó. Muchos pensarán que se trató de una muerte piadosa: ninguna angustia, bam, un segundo estás y al siguiente ya no. Pero me dio pena que hubiese perdido algunos de sus minutos finales boludeando conmigo o pensando en gente de mierda que nunca estuvo ni estará a su altura. Y así, inevitablemente, Busqued se integró a las cosas que rondaban mi cabeza a partir del documental de Robin Williams y de la enésima escucha de Blackstar.

Tres formas tan distintas de vivir, que produjeron bellezas —un legado, se podría decir en términos más formales— con las que al menos yo seguiré dialogando hasta el final, sus fantasmas como amigos imaginarios. Hace poco leía que existen horas de tomas descartadas de Mrs. Doubtfire, en las que Williams improvisa bromas que hubiesen condenado al film a una calificación exclusiva para adultos. Todavía existe música de Bowie que no he descubierto, y en la lista de libros favoritos que difundió hay muchos que aún no leí. Creo haber pispeado que Busqued dejó un texto inédito, y aunque así no fuese sé que resurgirán posteos suyos que perdí en su momento y que me harán sonreír. Ayer, sin ir más lejos, alguien le dio RT a uno que decía lo siguiente: qué servicio angelical el del loco del pueblo, ¿no? regalarle la normalidad a los otros.

Y al mismo tiempo encarnan también tres formas distintas de morir, que no obstante apuntaban en una misma dirección. La única certidumbre que nos ofrece la muerte es la de su llegada. Todo lo demás que le concierne —cuándo, cómo— es pura incertidumbre, una niebla impenetrable. Pero al menos hoy yo la entiendo como una incertidumbre que juega en mi favor. Porque si en efecto no podemos saber cuándo llegará ni con qué disfraz, la única pregunta que cabe responderse es cómo seguir viviendo cada segundo, hasta que salga nuestro número en la lotería; lo cual equivale a decidir cómo empilcharnos —cuan presentables deseamos estar—, cuando nos sorprenda o acuda a la hora en que acordamos la cita.

Estoy seguro de que muchos de ustedes, de poder elegir, se quedarían con la muerte de Busqued. Empezando por Busqued, que parecía estar reclamando algún apocalipsis, aunque más no fuese el suyo, a los gritos. Están en su derecho, debe haber pocas decisiones más personales. Yo prefiero la salida estilo Bowie: ser consciente hasta el último segundo, escribir mi final. O de darse el caso de un mal degenerativo que vede aquello que me da felicidad —entender y hacerme entender, disfrutar de las palabras y de los amores, seguir una trama— consideraría la variante Williams. Pero de ningún modo se trata de preguntas que me entristezcan, sino de consideraciones que me aproximan a lo esencial, a lo que más bien me alivia respecto de la vida por venir.

Pienso en eso y se me ocurre que no hay nada más inteligente que vivir bien aunque abunde la gente que no para de tirar clavos Miguelito a tu paso; que de nada sirve bajar al nivel de la lucha rastrera que tantos proponen. (Como canta Sinatra en el clásico compuesto por Dean Kay y Kelly Gordon: Algunas personas se divierten / Pisoteando un sueño.) La verdadera opción es elevarse a la altura de la mejor versión de nosotros mismos, porque lo más parecido que existe a una fórmula de la felicidad es conservar la elegancia y la buena leche mientras se disfruta de lo que hay y se hace el bien en la medida a nuestro alcalce. Parafraseando al Indio: cualquier otra cosa sería matar el tiempo a lo bobo.

Nadie dice que sea fácil, obvio. Por algo insiste Sinatra: Cada vez que me encuentro / Tirado con la cara contra el suelo / Me levanto y vuelvo / A meterme en la carrera.

Porque así es la cosa, damas y caballeros: that's life!

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí