Esa cosa que empieza con v

Una reflexión, a 25 años de una película consagrada a los pecados capitales: "Se7en", de David Fincher

El lenguaje es un organismo vivo; la forma en que codificamos, mediante sonidos y letras, nuestros ires y venires como especie. Sus zonas más vitales —aquellas que están naciendo y suenan frescas en los oídos— despiertan resistencias siempre: no hay mejor detector de conservadores que el lenguaje inclusivo, cuyo uso más discreto hace que ciudadanes que parecían civilizades empiecen a echar espuma por la boca.

Pero también hay palabras que caen en desuso. Algunas terminan en el altillo porque representan cosas que dejamos atrás: el huso con que se hilaba, o el gofio que supo ser golosina, o la aldaba que usábamos para llamar a la puerta antes de que el timbre la jubilase. Otras palabras dan pena porque siguen siendo simpáticas, aunque pasen de moda. Yo sigo amando los improperios con que el coronel Cañones llamaba al Isidoro de la historieta, porque hay un ex Presidente a quien le calzan a medida: botarate, gaznápiro, badulaque, pelafustán, ortiva, petimetre, chitrulo, tarambana.

Pero husos, gofio y aldabas podemos conservar en un museo; y tampoco vamos a quedarnos sin groserías, porque las de antaño le pasan la antorcha a puteadas flamantes. Lo preocupante sería perder de vista palabras —o sea, ideas— que no fueron suplantadas por otras mejores; que definen sustancias que, lejos de haber sido superadas, siguen siéndonos imprescindibles, como lo que evoca la expresión agua.

Una de esas palabras es virtud. Ya casi no se la usa, ¿o no? Cuando se le pasa el plumero, es para apelar a una de sus acepciones más pavotas: el instrumentista o el futbolista virtuosos, que serán capos, máquinas, maestros de la forma, pero al mismo tiempo, en la vida real, pueden ser unos tarúpidos fenomenales. Es una de las contraindicaciones de las palabras que desarrollan ecos múltiples, perdiendo sentido con cada nuevo anillo concéntrico. En una época, por ejemplo, la virtud de las mujeres parecía depender del estado de su himen. Qué cosa más pelotuda: como presumir que un ser humano puede ser o no un visionario, a partir del estado de sus párpados.

Pero originalmente virtud significaba otra cosa. Diría Mariano Grondona: virtus, palabra latina, significaba excelencia moral. La semilla de una idea universal, que cada cultura plantaría para que creciera con las peculiaridades de su suelo. Los egipcios personificaban en la diosa Maat el equilibrio que nos separaba de la diosa Isfet, el caos. Platón identificaba cuatro virtudes, que el cristianismo rapiñó como sus cardinales (templanza, prudencia, coraje, justicia), agregándoles tres teologales (fe, esperanza y caridad). El estoico Séneca decía que entre la perfecta prudencia y la perfecta virtud no había diferencias. El budismo distinguía cuatro brahmavihara, o estados divinos: la amabilidad hacia todos sin excepción (el deseo de que todos estén bien); la compasión; la alegría altruista, que derivaba del disfrute de las virtudes propias y ajenas; y la ecuanimidad, a partir de la cual uno aprende a aceptar tanto lo bueno como lo malo y conserva el balance perfecto, sin dejarse agitar.

Podría estar horas hablando de encarnaciones históricas de la noción de virtud. (Me maravilla, por ejemplo, el hecho de que Nietzsche considerase que una de las más excelsas era la soledad, desde que pensaba que el contacto social vulgarizaba al mejor pintado. Lo queremos, al bigotudo, a pesar de que se le escapó que podía existir una forma de exaltación comunitaria que ayudase al individuo a encontrar su mejor versión.) Pero lo que me urge es entender en qué momento, y por qué, la virtud se convirtió en algo de lo que podíamos prescindir; una cuestión superflua, satelital, un bulto que percibimos apenas con nuestra visión periférica.

El tema da tela para cortar, pero hay una intuición poderosa que asoma aun antes de que echemos mano a tijera alguna. Existe una relación inversamente proporcional entre el estado actual del mundo y el cultivo de la virtud. Cuanto menos tiempo dedicamos a arar ese terreno, más malo es lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque incluso en épocas que consideraríamos bárbaras, los poderosos debían, para serlo, poseer alguna virtud — el coraje, al menos. Pero en estos tiempos, el destino del mundo está en manos de gente que no podría ser más inmune a las virtudes si hubiese sido vacunada contra ellas.

Como esa vacuna no existe, preguntémonos lo siguiente: ¿qué ocurriría con esos organismos monstruosos, si el común de los mortales —cositas mínimas, pero múltiples— convirtiésemos la virtud en algo viral y le permitiésemos multiplicarse?

Soplo una primera respuesta posible.

Los hijos de puta perderían poder sobre nosotros.

Tentaciones

¿De qué estaríamos hablando, cuando hablamos de virtud? No era lo mismo para Confucio, que pensaba que la virtud perfecta significaba practicar cinco cosas en toda circunstancia: seriedad, generosidad del alma, sinceridad, honestidad y amabilidad, que para Ayn Rand, que incluía la productividad entre las virtudes esenciales. (Estoy seguro de que el Tirifilo, que una vez mencionó a Rand entre sus autores favoritos, no debe haber leído el texto donde habla del tema. A no ser que se anime a medir su productividad en términos de desastres perpetrados, en cuyo caso resultaría un hombre "virtuoso" como pocos.)

Sería imposible dar con una definición que armonizase todos los sonidos que las culturas le atribuyeron a la virtud. Pero podemos arrimar a un mínimo común denominador. Para empezar, no se trata esencialmente de un don o talento particular, mal que le pese a gente como Paganini o Djokovic. Al contrario, más bien atañe a disposiciones que están al alcance de todos. La virtud sería democrática, en tanto cualquiera estaría en condiciones de practicarla, haciendo uso de su voluntad individual. Podrían ser virtuosos un pastor del Altiplano, una escritora victoriana o un científico nuclear ruso, siempre y cuando hubiesen encarado la vida de esa forma.

Porque de eso se trata: de una forma de pararse en el mundo ante el fenómeno vital. Que nada tiene que ver con los talentos innatos. La virtud no es innata, es una elección. Por supuesto, habrá gente a la que le cueste poco ser sincera, amable y generosa desde niña. Pero si sigue siéndolo de adulta, cuando ya se ha enfrentado a un mundo hipócrita, cruel y egoísta, persistir en la virtud es una decisión que se renueva a diario. Justamente porque el mundo es así, el común de los mortales trabajamos duro para arribar a la certidumbre de que el mejor modo de vivir es aspirar a la virtud.

En tiempos de vértigos y náuseas como el presente, el aspecto más intrigante de la virtud es la parte que la vincula con el concepto de balance, de equilibrio. Por supuesto, es más fácil hacer malabares con pocos elementos que con muchos. Imagino que esa es la razón por la cual Séneca, que era un estoico, asimilaba virtud y prudencia. Si uno fuese frugal, sensato, parco, tendría menos posibilidades de meter la gamba que un lengualarga que se deja llevar por sus apetitos. Y estas son épocas definidas por un complejo tecnológico, al servicio de cierta política, diseñado para atosigarte: llenarte hasta el buche de estímulos y deseos que no sabías que alentabas; cuyo objetivo es impulsarte a trabajar hasta desfallecer, para que accedas a comprar pelotudeces que no necesitás; y que, al ser víctima del deseo erótico por el chiche nuevo, priorices en tu vida lo que precises hacer para comprártelo.

Es difícil ser virtuoso en esta era. Vivimos en un sistema que depende de nuestro desequilibrio, de nuestra dificultad para hacer pie y plantarnos, diferenciando lo esencial de lo banal.

Aturdidos, tironeados, somos funcionales al sistema. Por el contrario, si desarrollamos la capacidad de prescindir de chucherías y si aprendemos a sustraernos a la dinámica del asunto (morder el anzuelo, ser pescados y devueltos al agua, volver a fascinarnos ante otro estímulo, morder el anzuelo nuevamente), si salimos de ese loop, insisto, colaboraríamos con la creación de otra realidad. Porque el consumo compulsivo no se limita a los bienes materiales. Actuamos del mismo modo con la información y los reality bites que condicionan nuestro estado de ánimo: la noticia fake y la provocación marketineada nos pega en los dientes, nos indignamos, replicamos potenciando la dimensión del infundio y terminamos como uno/a que se pasó el Black Friday en el shopping: agotados, más confundidos que antes y sobre todo, vacíos.

No es que no quede otra que ser estoicos. La virtud no depende estrictamente del despojamiento voluntario. Tampoco se trata de la virtud ñoña, puritana, de la "aburrida virtud" de la que habla el Indio en una de sus canciones. Al contrario, ser virtuoso en el mundo contemporáneo requeriría más bien la disciplina de un ninja, una voluntad y capacidad de concentración de esas que tanto cuestan, en tiempos de infinitas distracciones electrónicas. Pero ser virtuoso no implicaría privarse de todo, porque sí; por caso, yo soy estudiante de la virtud pero de la escuela de Baudelaire, que en Paris Spleen decía: "Uno debería estar siempre borracho. Eso es todo lo que importa... ¿Pero, de qué? De poesía, de vino o de virtud, como uno prefiera. Pero emborráchense". Yo pondría una "y" donde Baudelaire puso una "o" —soy más copulativo que adversativo—, pero eso sería lo de menos.

Tenemos derecho a disfrutar de las maravillas sensoriales e intelectuales que la vida ofrece. El truco pasa por hacernos fuertes en una zona de la que no puedan arrancarnos, ni tentándonos ni a los empujones. Elegir el punto en que centramos nuestro equilibrio. Aquel/la que encara la vida desde la insatisfacción perpetua del deme dos —siempre atento a lo que faltará, por encima de lo que hoy se tiene—, está condenado/a a ser una hoja en esta tormenta. En cambio, aquellos/as que nos dedicamos a las cosas que —como dice un amigo— nadie puede matar en nuestra alma, resistimos cualquier embate y sin levantar ningún pie del suelo.

¿Podríamos decir que la virtud es anticapitalista? No estoy seguro. Creo que se puede cultivar la virtud aún dentro del sistema. Pero, para hacerlo, hay que sustraerse al menos ante algunas de las dinámicas del capitalismo y crear sistemas alternativos que permitan vivir de otro modo, dentro del vientre de esa ballena. Para decirlo de otro modo, dado que el capitalismo tiene tanto de fe y tan poco de evidencia científica: aunque la virtud no sería creyente ni tampoco atea en materia de capitalismo, sí sería agnóstica, porque no niega que haya elementos positivos en ese sistema... pero no cuenta con pruebas de que existan.

Soplo una primera conclusión posible.

Buscar la virtud es vivir a contramano de este mundo.

Eso sí que me tienta.

¿Dónde hay una virtud, viejo Gómez?

Esta semana se cumplieron 25 años —un cuarto de siglo, puta madre— del estreno de una película que contempla sin parpadear lo que ocurre cuando la virtud va al exilio y sólo queda su ausencia — es decir, el vicio. Se llama Se7en —así, con el 7 en el medio—, y en su versión local la rebautizaron para que la referencia a los pecados capitales fuese explícita. El film de David Fincher cuenta la investigación que dos policías, David Mills (Brad Pitt) y William Somerset (Morgan Freeman), llevan adelante para atrapar a un asesino serial que convierte los vicios que la ciudad alienta en un espectáculo macabro.

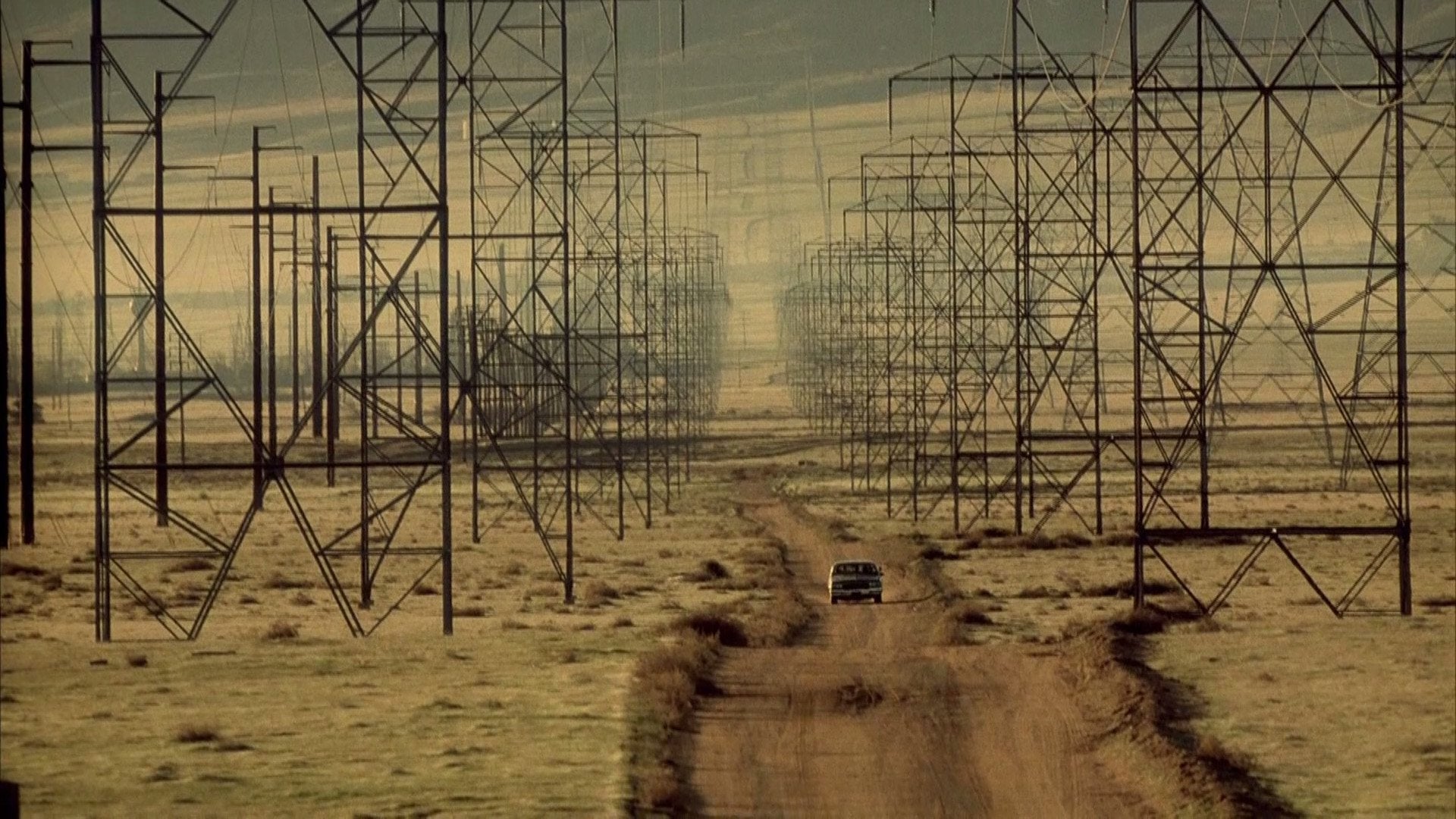

Volví a verla hace poco. Sigue siendo un peliculón. Nadie dice en qué ciudad transcurre la historia, pero no importa: vendría a ser la gran ciudad contemporánea quintaesencial. El diseñador de producción Arthur Max dice que Fincher le pidió "escenarios que reflejasen la decadencia moral de la gente que vivía allí", donde "todo se está cayendo a pedazos y nada funciona como debería". De allí la lluvia constante y esa paleta de colores desaturados. Lo único que tiene matices infinitos es, aunque parezca paradójico, lo negro. Para lograr ese efecto de mundo que se pudre, el director de fotografía Darius Khondji —un monstruo— trabajó sobre el negativo original, para que conservase parte de la plata de la emulsión original. Al fin y al cabo, toda historia puede ser leída en clave química.

Mills es el policía joven, impetuoso y lleno de ambiciones; un tipo de su mundo y de su tiempo. Somerset, en cambio, está a punto de retirarse, profesionalmente pero también de esa ciudad donde es más fácil encontrar un dólar en el suelo que una virtud: es un hombre que lo ha visto todo y tal vez por eso se volvió parco, frugal, práctico. No espera ya nada del mundo, no está atado a ninguna de las atracciones que insiste en venderle. Puede que sea el último de los hombres virtuosos de esa ciudad; o al menos lo parece porque se mueve con prudencia, Somerset es la sobriedad encarnada. (Séneca lo consideraría un par, sin duda.)

Lo que hace Somerset durante el film, además de buscar al asesino, es iniciar a Mills en las bondades de la templanza, sin la cual la tarea policial se lo devorará. Pero —esto no es un spoiler— no consigue inspirarle ecuanimidad, la perspectiva que hace falta para tomar la vida con la pizca de sal necesaria y no trastabillar. Eso es lo que determina la tragedia. Mills no reconoce la necesidad de aspirar a la virtud, es un chico atolondrado, que viene de un pueblo y está deslumbrado por esa ciudad, aun cuando no le muestra más que vicio y decadencia. Lo tienta la idea de hacerse cargo de una investigación que lo supera, de aparecer en la tele dando declaraciones como detective. Lo pueden, en suma, las mieles que usa el sistema para capturar incautos y usarlos en su servicio. Razón por la cual paga el más alto de los precios.

El final de Se7en es impresionante, y llegó a fruición a pesar de que hicieron lo imposible para que no existiese. El guión original de Andrew Kevin Walker ya incluía la escena de la caja, pero el estudio le pidió que cambiase el final por otro que no fuese tan deprimente. Quiso el destino que, por error, le enviasen a Fincher la versión original del guión en lugar de la corregida; y el director aceptó hacer la película que incluía el final con la caja. Habiéndolo filmado ya, el estudio New Line volvió a la carga para alivianar la película y dulcificar el The End. Pero Fincher y Brad Pitt se plantaron. Menos mal, porque Seven no sería lo que es sin ese final. Que es un mazazo, lo admito, pero incluye un elemento que suele pasar desapercibido pero lo torna esperanzador. (Y no hablo de esperanza boba, infundada, new age. Hablo de la esperanza que ocurre cuando, desde el fondo del pozo y en ausencia total de luz, uno identifica dentro suyo la fuerza necesaria para salir de allí.)

Consumado el drama, alguien conversa con Somerset a sabiendas de que su plan de retiro incluía salir de esa ciudad, irse para siempre. Sin embargo, consciente de la indefensión en la cual quedó su compañero Mills, Somerset cambia de idea y dice que se quedará. Le preguntan entonces dónde estará, y Somerset responde: "Around", o sea por ahí — cerca. El hombre virtuoso comprende que hay alguien que necesita de él, y privilegia hacer lo correcto antes que el bienestar propio, individual. Y al tomar esa decisión, al quedarse, permite que siga habiendo gente virtuosa entre nosotros y que esa virtud circule, actúe — y en el mejor de los casos, contagie.

Este mundo de hoy se parece mucho al universo donde transcurre Se7en. Nos la pasamos trazando líneas de arena que los peores, llenos de apasionada convicción, borran constantemente de un zapatazo. Vivimos diciendo de tal cosa no se vuelve, y al ratito nomás esa cosa vergonzante vuelve igual, corregida y aumentada. En estos días Trump dijo lo más campante que no tiene claro si respetará la voluntad de las urnas en noviembre. ¿Imaginaron alguna vez que verían a los Estados Unidos convertidos en la Roma de Nerón, llevada de las narices por un autócrata y sus pretorianos?

Es por eso que necesitamos mujeres y hombres virtuosos, que estén en el mundo pero no sean del mundo. Gente que persuada de que no hay mejor modo de seguir acá que echando mano a la templanza, que no es templarse para aguantar por aguantar nomás, sino porque tiene claro qué es lo importante y sabe que vale la pena vivir defendiéndolo. Hace falta reflotar la palabra virtud, calafatearla y lanzarla a navegar otra vez por nuestras aguas; invitar al pueblo a que se suba a ese barco, convencerlo de que las virtudes privadas no alcanzan, de que sólo prosperaremos —y no lo digo aquí en términos económicos, por lo menos no exclusivamente— si decidimos confirmar la senda histórica y reafirmarnos como pueblo virtuoso.

Se vienen luchas que pondrán en cuestión derechos esenciales. No podemos encararlas con torpeza, a la desesperada, zarandeados por las putadas y provocaciones que son la especialidad del adversario. Tenemos que conservar el equilibrio y el foco y ser ecuánimes, porque hay que seguir avanzando al mismo tranco, ya sea que obtengamos pequeñas victorias o toquen pequeñas derrotas.

Al final de Se7en, Somerset recuerda una frase de Ernest Hemingway: "El mundo es un buen lugar, por el que vale la pena luchar". Y remata diciendo: "Estoy de acuerdo con la segunda parte". Acá disiento con Somerset, tal vez porque me juego por la virtud línea Baudelaire. El mundo ha sido siempre un buen lugar, generoso y diverso, nuestra escuela en materia de belleza. (De todas las bellezas, incluyendo las terribles.) Si de algo se trata, es de lograr que la primera parte de la frase de Hemingway siga siendo cierta, porque nuestros adversarios quieren convertir el mundo en un lugar espantoso, y de modo irreversible.

Por suerte coincidimos en la segunda parte, estoy seguro. Esa que concluye que luchar —pero ojo: luchar virtuosamente— vale la pena.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí