La ley del deseo

¿Cómo aprenderán las nuevas generaciones a desear el bien, si lo que ven en medios y redes es mezquino?

El 17 de agosto no quise sacrificar tiempo en el altar de la irresponsabilidad humana. No encendí la TV para ver el aquelarre en directo, ni miré informativos ni shows periodísticos al caer el sol. Pocas cosas me sulfuran más que el tiempo y el espacio que los medios "del palo" le dedican a desfiles que ningún diario serio publicaría antes de la página 20, entre avisos de Viagra y créditos al instante. (Veo reclamos callejeros en medio de la pandemia que convocan más gente a cuenta de problemas reales, y sin embargo no llegan nunca a las pantallas.) Como venía en carne viva —son tiempos difíciles, estos—, tenía claro que necesitaba regular energías; y por eso aspiraba a concretar una velada que, de salir bien, en vez de drenármelas me las recargaría.

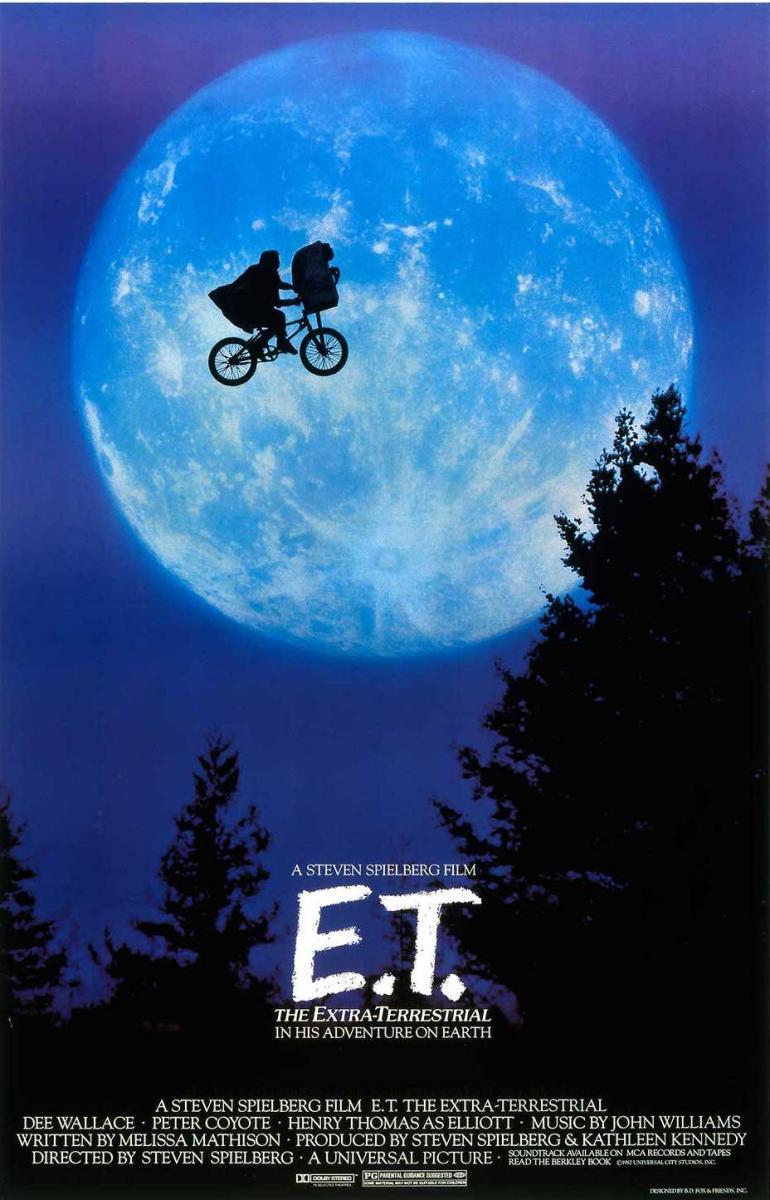

—Che —pregunté a los dos críos, uno de casi 12 y otro de 6, mientras nos aprestábamos a cenar—, ¿no quieren que veamos esta peli que se llama E. T.?

Contaba con la aprobación casi segura del mayor, que es cinéfilo y compañero. La carta más brava era el pequeño, que se banca una película en el cine, pero difícilmente se siente dos horas en un sillón de casa. (Culo inquieto. Sale a la madre.) La venta tenía que ser convicente de entrada. Le dije que E. T. era de las favoritas de sus padres, desde chicos: Top Ten indiscutido. La madre certificó el testimonio. Y eso bastó, a modo de anzuelo. Contábamos con su atención, durante el tiempo que le llevase zamparse la milanesa con ketchup. El resto dependía de la película.

¿Hace mucho que no ven E. T.? (Uno asume que la vio todo el mundo, pero para las nuevas generaciones debe ser algo tan vetusto como lo era para nosotros La diligencia.) Yo no le echaba un vistazo desde 2002, cuando salió una edición especial por su vigésimo aniversario que digitalizó efectos y que Spielberg desautorizó después. (Hizo bien, el director. Aunque en ese corte el bicho se movía más naturalmente, parte de la gracia pasa por lo rudimentario de los efectos originales.) O sea que no la revisaba desde hacía casi 20 años, aunque durante los primeros 20 la había visto muchas veces. (Cuántas, quiso saber el enano. Ochenta, le dije yo. Una exageración, pero menor de lo que ustedes imaginan.)

Si no la ven desde hace mucho, o si no la vieron aún, no se distraigan y préstenle dos horas de su vida. Les devolverá la inversión con creces. Es de esas películas que sugieren que los casi 100 años previos del cine tendrían sentido aunque más no fuese como preámbulo; es, también, el film que querría que nos sobreviviese en este universo, porque ninguno habla de nuestra especie de modo más entrañable. No olvidemos que E. T. es una catedral cinematográfica, que contiene otros films como ladrillos de su construcción: desde El hombre quieto, ya que mencioné a John Ford, que es la peli que Elliott imita cuando besa a la rubiecita en clase, hasta Ladrón de bicicletas y Milagro en Milán de Vittorio de Sica, que Spielberg funde al hacer que Elliott & Co. levanten vuelo como en Milagro... ¡pero en bici!

También aborda temas eternos, que la tradición del arte viene cultivando desde antes de que el cine existiese. Empezando por el poder del amor, capaz de conferir vida eterna —aunque más no sea, en nuestros corazones— después de la muerte física. Siguiendo por el tropo del visitante mágico y hasta del talismán, la persona/objeto que funciona como catalizador de un cambio que era considerado imposible. (En este caso, la reconstrucción de una familia. Elliott ha "perdido" a su papá, pero gana dos figuras parentales de reemplazo: el extraterrestre mismo y el agente/investigador interpretado por Peter Coyote, que comienza como villano —en vez de Capitán Garfio, Capitán Llaves— y se reivindica al final como fuerza protectora.)

El guión de Melissa Mathison enhebra además al Peter Pan de J. M. Barrie, que mamá (Dee Wallace) lee a la pequeña Gertie (Drew Barrymore): E. T. reescribe la tensión de ese clásico entre lo inevitable del crecimiento y la necesidad de que esa evolución no signifique dejar de creer en el bien, o mejor aún: de desear el bien.

Spielberg venía de reinventar la industria y el consumo del cine él solito, a partir de films con corazón de parque de atracciones como Tiburón y Los cazadores del arca perdida. Pero E. T. surgió de un lugar personal, íntimo. Durante la filmación del Indiana Jones original en Túnez sintió nostalgia de su hogar y de su gente; y el dolor producido por esa separación le recordó una pena imborrable, sufrida durante la infancia: los tiempos que siguieron a la separación de sus padres.

En la biografía escrita por Joseph McBride, Spielberg dice que por aquellos años jugaba a estar acompañado por un amigo imaginario: un extraterrestre, "que podía ser el hermano que nunca había tenido o el padre que creía no tener ya". Si hay algo que eleva a E. T. por encima de relatos parecidos, es la infinidad de detalles que expresan algo vivido, testimonios de que el hombre al timón de la historia sabe profundamente de lo que habla — porque no toca de oído, sino que ha estado allí. Spielberg es Elliott sin duda, el niño que evadía la escuela fingiendo fiebre y calentando el termómetro al calor de una lamparita; pero también es Michael (Robert McNaughton), el hermano mayor que se mofa del más chico como Spielberg lo hacía de sus hermanas menores, hasta que entendió que en ausencia del padre debía protegerlas.

En presencia de aliens y naves espaciales, la taxonomía sugiere que E. T. debería adscribirse a la ciencia-ficción. Pero aun en ese caso, se trataría de uno de los films de ciencia-ficción más humanos que se hayan hecho jamás, más próximos a nuestra experiencia cotidiana, mejor sincronizado con la música de nuestros corazones.

El superpoder de sentir

No sé quién pensé que era ese alien cuando vi la película por primera vez, pero no tengo duda de quién es hoy: E.T. es el Otro proverbial, aquel que por una u otra razón encuentra difícil que el establishment lo tolere, lo metabolice, lo incorpore positivamente, y por eso suele toparse con el prejuicio —en el mejor de los casos— o directamente con la violencia represiva. Mírenlo bien: el bicho es negro, petiso, torpe y no habla como "la gente". Por eso es el inmigrante proverbial, arribado en una patera del espacio. Por eso es el cabeza, la persona de piel oscura que vive en los márgenes de nuestras sociedades y no está representada en los grandes medios (¡no existe, no se la ve ni se habla de ella!) ni tiene acceso a familias de clase media como la de Elliott, a no ser que intervenga como albañil, repartidor o personal doméstico.

Todavía sacudido por el divorcio de sus mayores, Elliott (Henry Thomas) está ensimismado en su dolor. Su hermano mayor le reprocha que no sea sensible con el sufrimiento ajeno. Cuando al fin traba relación con E. T. es porque ha encontrado un par, alguien cuyo sufrimiento puede entender y por quien puede ser comprendido: no es uno el náufrago sino dos, el Niño terrestre también está Perdido en un paisaje que le era familiar y que, ahora que el Padre Sol ha entrado en eclipse, es puro extrañamiento. La relación entre estas criaturas tan diferentes se vuelve posible porque ninguna se siente superior a la otra. A eso apunta la decisión argumental de subrayar la simbiosis que se desarrolla entre ambos: aunque por fuera no puedan ser más disímiles, por debajo de todo lo que los separa (aspecto, historia, cultura) sus corazones son capaces de latir en sincronía. De todos los poderes que el bicho va exhibiendo —y algunos son espectaculares, como la capacidad de volar—, ninguno es más trascendente que el de empatizar del modo en que lo hace.

E. T. se desasna rápido en materia de nuestro lenguaje y hasta de nuestra tecnología, pero el quid de la cuestión, la clave sin la cual ese conocimiento no serviría o sería propenso al malentendido, es su disposición a saber cómo sentimos, su apertura emocional. La tecnología espacial que los E. T. despliegan en el film palidece al lado de esta capacidad sublime: los bichos tienen incorporada una suerte de radio que les permite sintonizar la música que produce un corazón ajeno. ¿Se imaginan cuán distinta sería nuestra civilización si de entrada, al acercarnos a alguien, antes de ser condicionados por su aspecto, acento o expresión, pudiésemos sentir lo que está sintiendo?

Otro rasgo que me estalló en las narices pero antes no había registrado es este: ¿alguno de ustedes puede decir de qué género, o géneros, es E. T.? Claro que no. Los bichos se ven todos iguales entre sí. Sin pelo, sin sexo al aire. Gertie expresa su curiosidad apenas se lo presentan: ¿nene o nena? Elliott dice nene, pero lo suyo es pura proyección, expresión de deseo. Cuando Gertie le chanta una peluca y lo viste de nena provoca espanto en el pichón de cis que es Elliott, que siente que despojan al bicho de su dignidad; pero E. T. no parece incómodo con su presente de crossdresser. Nunca se lo aclara, pero E. T. bien podría ser mujer. O hermafrodita como los nativos del planeta Gethen en La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin. O gay. O trans. O lo que fuere. Película interesante para disparar conversaciones en el marco de la educación sexual que hoy demanda el mundo real. En cualquier caso, la fisonomía de E. T. ayuda a que nos relacionemos con su figura pasando por encima de condicionamientos derivados de la identidad sexual. E. T. es persona, diría, a riesgo de sonar bergmaniano. Eso facilita la comprensión de que debería gozar de los mismos derechos de todas las personas, más allá de su género.

También encuentro sugestivo el punto de vista elegido: un hecho relevante a escala mundial —la visita de representantes de otro planeta—, narrado no desde las reacciones del poder y los medios sino desde el llano, a escala barrial; porque, aunque finalmente llegue a nosotros fragmentada, envasada y marketineada a conveniencia de la ideología imperante, la historia verdadera —la Historia— es lo que le ocurre al pueblo, un día cualquiera, en el más habitual de sus escenarios. (Entre casa y el trabajo, diría Perón.) La transformación del Capitán Llaves de adversario en aliado —le digo así porque es el líder del team que persigue a E. T., aquel a quien identificamos por su ruidoso llavero— debe ser interpretada en la misma dirección: para participar de la Historia verdadera, Llaves se desafilia del poder, en este caso representado por el Estado, y en vez de denunciar el intento de fuga de E. T. pasa a la clandestinidad (je).

Quiero decir que, en lugar de atender a las razones de Estado, las desoye para privilegiar el bienestar de una familia. El Capitán Llaves se humaniza, porque hace lo mismo que E. T.: se permite sentir lo que Elliott siente, y reconecta con el deseo que tenía desde niño de toparse con un extraterrestre — o sea, con lo maravilloso. Deja de actuar como un burócrata y se sensibiliza con el Otro. Renuncia a ser el inspector Javert y se convierte en Valjean. Esa es la razón por la que más me gusta que Spielberg haya renegado de la versión de 2002.

Entre los cambios que hizo allí había un reemplazo digital: en el original, aquellos que perseguían a los niños que fugaban con E. T. esgrimían armas (pistolas, rifles), y Spielberg las cambió por walkie-talkies. Exceso de corrección política, que terminó desandando para la versión del film que hoy está disponible vía HBO. Para un populista como Spielberg, no sirve de nada disimular que, tanto aquí como allá, los que monopolizan la violencia estatal no te persiguen con celulares: te persiguen con caños y disparando a la bartola o golpeando primero y preguntando después. Pregúntenle a George Floyd. Pregúntenle a Rafa Nahuel. Pregúntenle a les pibes masacrados en San Miguel del Monte. Pregúntenle a Jorge Gómez, que murió hace un año de una patada en el pecho. Pregúntenle a Valentino Blas Correas.

Si los adolescentes amigos de Michael ayudasen a escapar a E. T. en nuestros pagos, terminarían fusilados o se salvarían raspando.

Pensar lindo y volar

El universo físico donde nos tocó vivir, tanto a nosotros como al extraterrestre con cabeza de aspiradora, tiene algunas reglas hinchapelotas. Menciono apenas dos. Primera: construir es arduo y demanda tiempo, destruir es fácil y se logra en un segundo. (Esta me rebela, porque sugiere que la cancha está inclinada siempre para el mismo lado o, tal como lo expresó Leonard Cohen, que en este mundo no hay partida que no esté arreglada.) Y segunda: en el circuito de la información, la maldad y la estupidez viajan a velocidad de la luz, mientras que la bondad y la generosidad proceden a paso de tortuga, o directamente no tienen prensa.

Esto es un incordio, dado que las ideas que abarajamos durante la parte del día consagrada a la vigilia dependen, en enorme proporción, no de la experiencia directa sino de lo que se nos cuenta a través de medios y redes. Asumimos como verdaderas, y asimilamos que ocurrieron, infinidad de cosas de las que no tenemos prueba; en un 90%, nuestra noción de lo que pasa alrededor no es comprobación empírica sino acto de fe — creemos en lo que nos dicen, en lo que nos contaron, en lo que nos "informan". Vivimos inmersos en este paisaje (en su mayoría) imaginario.

Piensen en la técnica del blue screen, que te para delante de una pantalla azul y permite proyectar cualquier cosa detrás tuyo: de repente Marcelito está en medio del mar, o en el Congo, o en Marte. Así vivimos hoy: nosotros prestamos nuestra figurita individual, y detrás la Embajada y Clarín proyectan lo que se les canta. (Ahora que convertimos los celulares, TV paga e Internet en servicio público esencial, lo que van a proyectar detrás son imágenes de tovarich Fernández presentando ofrenda floral en la Plaza Roja de Moscú, o photoshopear a Cristina, rasgándole los ojos y alargando sus uñas, para presentarla como Primera Emperadora de la Dinastía Kirchner.)

¿Qué proporción de nuestros estados de ánimo depende de elementos que nos vendieron, que no nos constan, de los que no podríamos dar testimonio ante un tribunal porque, objetivamente, no hemos sido testigos y por ende no seríamos capaces de explicar a fondo? Al paso que vamos en materia de inmersión en la experiencia virtual, aumenta el riesgo de que, de ser testigos de un hecho real —por ejemplo, un acto de bondad—, ya no podamos reconocerlo como tal.

Y nadie puede desear lo que no reconoce.

Con el tiempo llegué a creer que no es gratuito ni absurdo que el universo sea así. Pero no lo digo desde nada parecido a la aceptación zen. Creo que no hay que dejarse estar, que hay que ser proactivo para que la basura no nos tape. Preservar el dominio sobre nuestra experiencia —sobre nuestro estado de ánimo, diría el Indio, a quien tanto extraño— es la batalla de nuestras vidas. Y dado que la experiencia depende hoy tanto de la información, no podemos bajar los brazos y permitir que la maleza avance al punto de no dejar crecer otra cosa.

Por eso me gustó tanto algo que leí en Twitter, a modo de comentario ante la fantochada en torno al Obelisco. Camila Sosa Villada, la autora de Las malas, se preguntaba qué pasaría si dejásemos de ayudar a la circulación en las redes de la estupidez que abunda. Piénsenlo un instante. ¿Qué ocurriría si ante cada infundio, ante cada barbaridad (y especialmente, ante cada barbaridad dicha por alguien a sabiendas de que es una barbaridad), en vez de difundirla le diésemos la espalda? No responder, no argumentar, no replicar la frase malintencionada y mentirosa, porque ese es su objetivo principal: que al vernos compelidos a argumentar en nuestra (innecesaria) defensa, la indignación nos mueva a multiplicar la malicia. Y al final del día, la estupidez y la mala leche ganaron el centro de la escena virtual, impidiendo que veamos/leamos/discutamos cosas mejores. Y yo no quiero que me impongan un escenario. Quiero que podamos proyectar alrededor el mundo que nosotros soñamos, aquel para el que trabajamos a diario.

Destruir es demasiado fácil, sí. Pero la diferencia entre la destrucción y cualquier proceso de construcción tiene, insisto, su razón de ser. Lo que llamamos neoliberalismo es, en esencia, la compulsión de unos pocos a destruir el bienestar de los muchos. La excusa es hacerlo para embolsar el dinero que rapiñan a cada ciudadano, pero el disfrute que obtienen al lograrlo es tan efímero como patear un castillo de arena. Por eso a continuación proceden a robarse algo más, y algo más, y siempre más. Nunca disfrutan del todo de lo que han ganado: de lo que sí disfrutan es de las movidas que conducen al acto de romper algo para ganarlo. En cambio, los que encaramos la vida de otro modo —los populistas, digamos— no sólo disfrutamos al contemplar o hacer uso de lo que construimos laboriosamente: esencialmente disfrutamos del proceso de construir. Por eso pueden derruir nuestro castillo de arena, pero no robarnos la alegría que sentimos mientras lo levantábamos; y por eso también, una vez superadas las puteadas que despierta el acto vandálico, nos disponemos a construir otro — y a sentir plenitud mientras lo hacemos.

Apuesto mi sueldo a que la pasé mejor viendo E. T. por enésima vez, o escribiendo este texto, que el Capitán Reposera durante su estadía en Saint Tropez. Llegado el caso, yo podría ahorrar con esfuerzo y visitar la Costa Azul, por supuesto alojándome en sitios más modestos; pero no existe nada que el Capitán Reposera pueda hacer para disfrutar ni un ápice de lo que nosotros disfrutamos. La capacidad de gozar mientras uno crea, construye u corona un objetivo positivo no se compra hecha.

De las escenas memorables de E. T., una de mis favoritas es la despedida de Gertie, cuando el bicho le dice: Be good. Sé buena. Una proposición tan simple que podría pasar por banal, lugar común. Y sin embargo es lo contrario: la más revolucionaria de las propuestas, un programa insurgente. Dada mi formación, la frase sonó siempre incompleta a mis oídos. Uno había sido educado para ser bueno, sí, pero para algo: para ganarse el Cielo, para conseguir la aprobación de padres y maestros, para distinguirse de los réprobos. Pero la frase de E. T. no incluye ningún para qué. Sé buena/o, y punto. Porque sí. A pesar de que (esto lo advertimos al crecer, cuando lo que deseamos entra en crisis) ser bueno no sirva para nada, en términos de ganancias materiales ni progreso social.

¿Por qué no se habla más de la bondad, de la virtud? ¿Por qué no son tema, por qué no nos ocupan? Hoy el discurso público discurre a través de tecnologías sofisticadas, pero no expresa más que ansias elementales. Codicia. Envidia. Resentimiento. Miedo al dolor. Inseguridad. Emociones ligadas a apetitos, a la necesidad de conseguir algo palpable o a escapar de algo igualmente material. Que ya no aspiremos a ser buenos o virtuosos es medida del grado de deshumanización al que estamos expuestos, al paisaje salvaje y mentiroso que nos proyectan detrás. Porque todo lo otro que nos mueve es de esencia animal, dicho con todo cariño. Las ratas avanzan por el laberinto en busca de morfi, de saciedad inmediata, y ya. En esto son previsibles, ciento por ciento. Pero la bondad y la virtud son pura gratuidad. Algo que se persigue porque vale la pena en sí mismo, que garpa al contado y en el instante y no habilita ningún objetivo ulterior. Y todavía no he sabido de ratas que hagan un alto para ayudar a otras, contemplar el reflejo del sol que entra por la ventana o acuñar una poesía.

En este mundo de hoy, la vida se nos va entre dolores y sinsabores reales —que vienen garantizados de fábrica— e información virtual, que confundimos con experiencia. Sería un desperdicio pasar por acá resignándonos a esa pobre aventura, sin experimentar (¡una experiencia verdadera!) qué se siente cuando uno actúa como buena gente; y sin desear el bien y la belleza ni inspirar a otros para que la deseen.

("Lo único que hay que hacer es pensar en cosas lindas, maravillosas", explicó Peter, "y ellas te van a elevar en el aire".)

"Estoy llorando", dijo el más pequeño, cuando E. T. agonizaba. No sollozó, ni parecía estar sufriendo; lo dijo con objetividad científica, como quien da cuenta de un fenómeno del que es testigo. Y volvió a anunciarlo en el mismo tono, sobre el final de la película que se había tragado entera por su propia voluntad. ("Me pone triste que se vaya", explicó.) El jueves vi la película nuevamente después de la cena, ahora en idioma original, para completar el experimento. El enano podría haberse dedicado a jugar con la consola o ver otra cosa en la TV de su habitación, pero se acercó solito. Cuando E. T. murió, aun cuando ya sabía que no moría de verdad, se tendió a mi lado y me abrazó, hecho un bollito. Y terminó la peli a los saltos —culo inquieto—, bailando al son de la gloriosa música de John Williams, porque ¿para qué hemos venido a este mundo, sino para bailar la alegría de estar vivos?

La noche del 17 de agosto existió una burbuja, en algún punto de Buenos Aires, a la que no accedieron las teorías paranoicas, los símbolos patibularios ni la bocina de los Audis. En ese living en sombras, dos niños se expusieron al milagro del arte; y a través de la historia del pequeño sin apellido y el visitante sin nombre, visitaron las alturas donde moran la bondad y la belleza. Desde entonces sus mayores atesoran esas horas perfectas, anhelando que el deseo por todo lo que es bueno y virtuoso haya prendido en sus hijos para siempre.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí