EL BOULEVARD DEL OCASO

A 70 años de la clásica "Sunset Boulevard", asistimos a la caída de otros semidioses

Estaba destinada a ser un éxito o, al menos, a sacudir a todo Cristo que diese el salto de fe que entraña la compra de una entrada y la espera en la oscuridad del cine. Es que el comienzo era irresistible. Patrulleros y periodistas acelerando a las cinco de la mañana hacia una mansión de Los Angeles, en respuesta a la denuncia de un asesinato. La voz en off que apela a nuestro morbo, anunciando que "una de las estrellas (del Hollywood) de antaño está involucrada — una de las más grandes". El cuerpo flotando en la piscina de la casona. ("Nadie importante... Apenas un guionista, con un par de películas clase B en su currículum".) Y el shock que sobreviene al descubrir que el tipo que flota en el agua es el mismo que te está contando la historia. La "víctima" es el narrador de la película. El proverbial morto qui parla. Si semejante arranque no te enganchaba, necesitabas hacerte controlar el pulso.

A 70 años de su estreno —el 10 de agosto de 1950—, Sunset Boulevard sigue siendo una gloria del cine. Dirigida por Billy Wilder y protagonizada por William Holden y Gloria Swanson, era una de esas películas en las que Hollywood se contemplaba en el espejo — para no descubrir allí nada edificante. La historia cuenta que le mostraron el film a gente de la industria antes de su estreno, proyección de la cual Louis B. Mayer, uno de los fundadores del estudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM, el del león que ruge) salió furioso. Se le fue al humo a Billy Wilder y gritó: "¡Estás humillando a la industria que te hizo y te alimentó! ¡Deberíamos bañarte en alquitrán, llenarte de plumas y echarte de Hollywood!" A lo cual Wilder respondió de modo tan preciso como contundente: Go fuck yourself.

Wilder y su co-escritor de muchos años, Charles Brackett, habían percibido la confluencia entre el nombre de la calle sobre la cual se alzaban muchas de las mansiones de las estrellas y su significado: Sunset Boulevard significa literalmente el boulevard del ocaso. Y Wilder, nacido en Austria y exiliado a causa del nazismo, ya había tenido oportunidad de presenciar uno de esos ocasos generados por la industria cuando se ve obligada a reinventarse. (Estos tiempos, en parte por la pandemia pero ante todo por los avances tecnológicos y la popularización de las plataformas digitales, también producen sacudones que redefinen la narrativa audiovisual.)

La transición del cine mudo a las películas parlantes había jubilado de prepo a muchas de las estrellas del período silencioso. (Esa época en la cual, como dice Norma Desmond, la protagonista de Sunset Boulevard, "no necesitábamos diálogos... ¡Teníamos rostros!") Wilder había conocido su primer éxito en los Estados Unidos como co-guionista, otra vez con Brackett, de Ninotchka (1939), el film en el cual Greta Garbo trató de reinventarse como estrella con voz propia. (Y cuyo slogan publicitario no hacía referencia a la trama, sino a la novedad que la película contenía: ¡La Garbo ríe!) (Garbo laughs!) La película fue un éxito comercial y crítico, que le valió a Wilder su primera nominación al Oscar. Pero la carrera de Garbo estaba más cerca del final que del renacimiento. Su siguiente película fue La mujer de dos caras (1941), a la que definía como "mi tumba" y la impulsó a retirarse a los 36 años. Para cuando Wilder y Brackett crearon Sunset Boulevard, la Garbo ya no era una diosa sino material de descarte, parte de un pasado irreversible, y su trayectoria se leía como una fábula con moraleja incluida — materia prima para su contracara ficcional, Norma Desmond.

En este sentido, Sunset Boulevard es algo parecido a una meta-narrativa, construida mucho antes de que la condición de meta ("después" o "más allá" en griego, una abstracción sobre un concepto original al que completa o modifica) se pusiese de moda. Porque la que interpretaba a Norma Desmond no sería Greta Garbo (a quien Wilder & Co. contactaron en primer término, sin suerte), pero de todos modos era otra estrella que había conocido un ocaso temprano: Gloria Swanson, una de las luminarias del cine mudo. Y los amigos de Norma que acuden a su casa para jugar bridge —a los que el guión menciona como "las estatuas de cera"— eran otros actores veteranos, haciendo de sí mismos: Anna Q. Nilsson, Henry Byron Warner (que había interpretado a Jesús en la original Rey de reyes) y el genial Buster Keaton.

Wilder era consciente de esta capa extra de significados, o de morbo si prefieren, que aportaba el hecho de que verdaderas glorias del pasado interpretasen a ficcionales glorias del pasado. Todas las actrices en las que pensó para interpretar a Norma Desmond estaban en condiciones similares a las de Garbo y Swanson: Mae West, Pola Negri, Norma Shearer, Mary Pickford. Y por la misma razón no escogió a un actor profesional para el papel de Max, el mayordomo de Norma, sino al director Erich von Stroheim, que ya había dirigido a Swanson en Queen Kelly — ¡la película que Norma le muestra en su casa a Joe (William Holden), como si no hubiese sido protagonizada por Gloria Swanson sino por Norma Desmond!

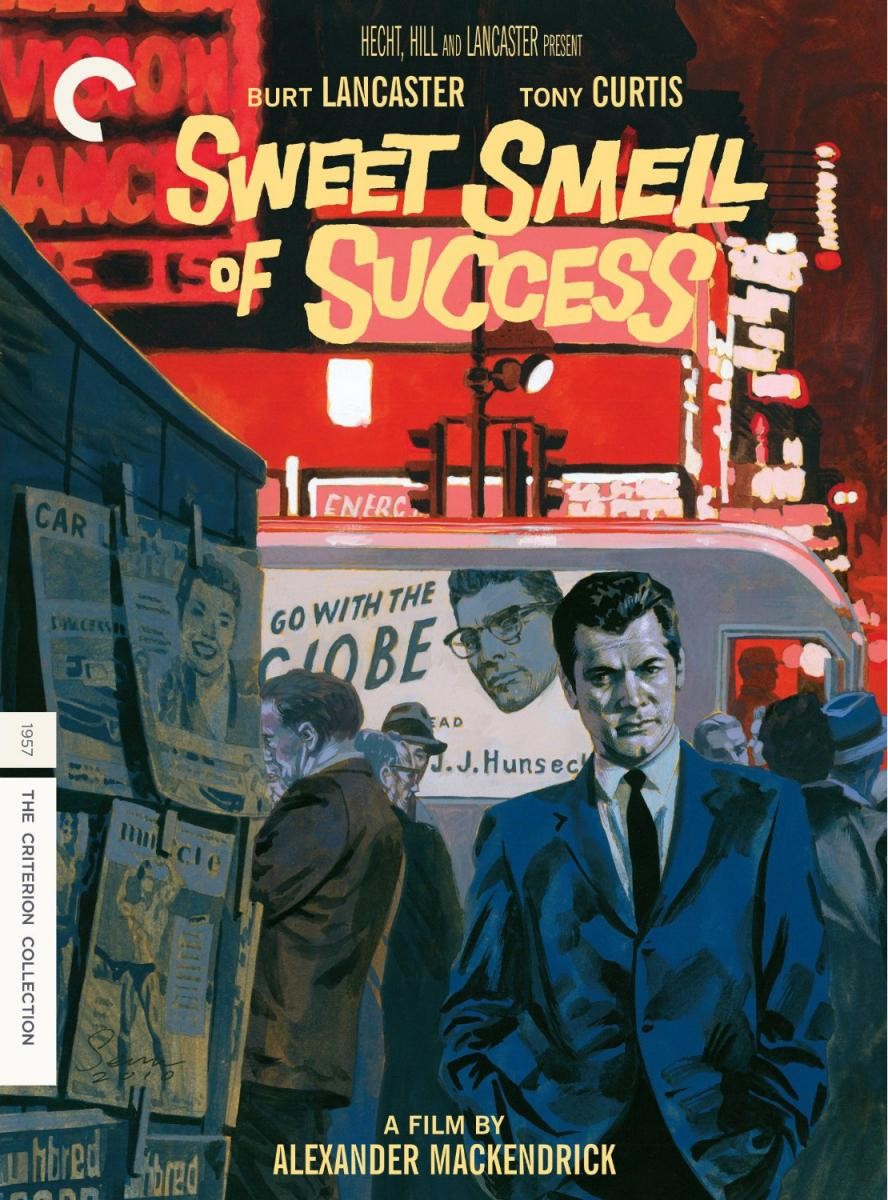

Sunset Boulevard forma parte de un puñado de películas que, aun siendo ficciones, tomaron rasgos y anécdotas de poderosas figuras reales. Como El ciudadano de Orson Welles (1941), que se nutrió de la vida del magnate de los medios William Randolph Hearst, y particularmente de su romance con la starlet Marion Davies. O Sweet Smell of Success (1957), inspirada por el poder malsano que alcanzaban en Hollywood los columnistas como Walter Winchell. Su malicia a la hora de entretejer verdades e invenciones merecería la creación de un género intermedio entre ficción y no ficción: algo así como no (tan) ficción. Una proximidad a lo real que podía llegar a ser peligrosa, y por la cual tanto Kane como Sweet Smell pagaron precio en su momento.

De este lote, Sunset Boulevard es la que salió mejor parada a la hora de su estreno. Tal vez porque el público estaba más interesado en las estrellas del firmamento pagano de Hollywood que en megamillonarios o cagatintas jodidos; tal vez porque era más fácil empatizar con Norma Desmond, cuyo poder es prácticamente ilusorio, inasible como su arte, que con soretes como Hearst y Winchell; o tal vez, simplemente, porque es la que genera el mayor impacto emocional. En ese ambiente enrarecido de modo artificial (o sea, en Hollywood), el encuentro entre la actriz veterana que no se resigna a ya no ser tratada como diosa y el guionista capaz de cualquier cosa para triunfar —incluso prostituirse, literalmente—, no puede sino concluir en tragedia.

Expectativas irreales y materialismo extremo: un matrimonio amañado en el infierno.

Die Wahrheit der Wiener Schnitzels

Lo que condena a Norma Desmond a la locura y el crimen es haberse tragado la publicidad con que Hollywood exagera su propia importancia. Lo que hoy conocemos como star system: una maquinaria que eleva a los actores —porque stars son les actores; directores como Hitchcock y Spielberg pueden ser popularísimos, pero no forman parte de la misma categoría— a un nivel de endiosamiento en vida al que sólo accedían faraones y césares. Son perfectos, encarnan variaciones del ideal humano: así nos gustaría vernos, hablar, sonreír, seducir, pegar un puñetazo, bailar y cantar. La misma denominación los despega de la experiencia terrestre: una estrella es algo que no está acá sino allá arriba, lejos, inalcanzable, iluminándonos en lo más profundo de la noche. Y el sistema potenció hasta la demencia esta separación entre les stars y el común de los mortales, porque convertirlos en olímpicos, incalcanzables, vendía más entradas: el público hacía cola no para ver una historia ni un género ni a un director en particular, sino para pagar el privilegio de darle un nuevo vistazo al actor /actriz Equis.

Para que la ilusión funcionase había que apartar a las estrellas de la vida convencional: aislarlas en mansiones ubicadas en urbanizaciones exclusivas, graduar y guionar sus apariciones públicas, rodearlas de un séquito que lo hacía todo por ellas. (Nunca más un trámite, una fila en el super o un reclamo telefónico a una empresa abusiva. No me extrañaría descubrir que alguna de estas stars ni siquiera se limpiaba el culo sola.) Si tenías la fortuna de, siendo jovencito/a, pegarla con una peli que se volvía popularísima, el sistema te imponía (te impone aún hoy) ese estilo de vida: mudarte a una casona fastuosa y gastar de modo que trasunte tu nuevo nivel, contratar un ejército de asistentes y publicistas, reconfigurar tu vida social y familiar y dedicar buena parte del día, por no decir la mayor, a conservar el estado físico y el cutis lozano que tenías cuando te consagraste. He ahí otra de las ironías propias de la maquinaria. El cine eterniza a una estrella en su momento más glorioso. A partir de allí, todo se convierte en una carrera contra el tiempo. Cada arruga, cada pérdida de masa capilar, cada centímetro extra de cintura, son contrastados con el espejo inclemente de la película que la consagró. Lo cual la encadena al destino del fenómeno físico al que la asimilaron: como las estrellas del firmamento, tienden a seguir brillando un poco más aun cuando están muriendo — o definitivamente muertas.

Este no es un fenómeno exclusivo de Hollywood. En muchos otros ámbitos de la vida se entroniza a alguien por un rasgo excepcional y se extiende ese grado superlativo al resto de su persona. Y nadie es perfecto o genial en todos los registros de su existencia. Si revisásemos la lista de estrellas históricas de Hollywood, saltaría a la vista que, más allá de unos pocos artistas excepcionales, la mayoría fueron apenas gente fotogénica, de innegable encanto, que decía con convicción frases escritas por otro. Y ninguno de ellos —ni los excepcionales ni los fotogénicos— estaban exentos de ser gente mezquina o impresentable en su vida privada.

Es una falla, en el sentido tectónico, de nuestra cultura: convertimos en role models, en modelos de vida, a gente que destaca como artista, conductora de TV o deportista y sólo excele —al menos en principio— a la hora de crear, ser simpático o patear la pelotita. De forma totalmente innecesaria, proyectamos la perfección que vuelcan en su oficio al resto de su persona. Pero, cuando la sacás de su escenario mejor, esta gente tiene tanto derecho a meter la gamba como cualquiera. Ninguno de elles ha declarado: "En todos los demás aspectos de mi vida soy tan magnífico como cuanto pinto". Razón por la cual no se puede juzgar una obra a partir de la calidad humana de su creador. Y más aún cuando ser artista en serio depende directamente de la capacidad de aproximarse a los aspectos más oscuros de la condición humana. (Lo cual no significa, aclaro, concederles vía libre para incurrir en delitos.) Casi todes les genies artísticos han sido gente más bien fallida, oscura, retorcida o en el más leve de los casos, difícil. Esto sí es parte inseparable del oficio. Por eso hay que juzgar obras por sus valores intrínsecos, y no por la calidad ética de sus autores. Si vamos a discriminar a artistas retroactivamente, terminaremos viendo Hijitus en todos los canales, durante las 24 horas. (Es chiste. Desconozco qué clase de persona era don García Ferré.)

Esta falla tectónica se hunde en el tiempo hasta lo más remoto de nuestra Historia. Porque, ¿qué es esto de considerar que un rasgo excepcional pone a una persona por encima del resto, sino la historia de la propiedad privada y de todas las monarquías? ¿Qué carajo debería importarme que llegaste primero a este lote, si esto no es una carrera de sortijas sino una sociedad? ¿Dónde figura que la sangre que corre por tus venas te habilita a regir mi vida? ¿Por qué debería someterme al dictamen de ese dios que decís que te unge y que a mí ni me atiende el teléfono? Convenciones, nomás: juegos culturales que crean sentidos para justificar la realidad del poder desnudo — en último término, vos te quedás con el lote y fungís como rey porque tu garrote, o tu cañón, o tu ejército son más devastadores que los míos. He ahí lo que un filósofo alemán definiría como die Wahrheit der Wiener Schnitzels —la verdad de las milanesas—: el único rasgo excepcional que cuenta entre nosotros, y que permite a unes primar por sobre otres al punto de volverlos intocables por las leyes que aplican al resto, es que tengas más fuerza —o sea más guita, o sea más poder— que yo.

No son más bellos, ni más talentosos, ni mejores personas, ni más sabios que nosotros. Son más brutos, nomás.

Querida, encogí a los divos

Si Sunset Boulevard no perdió impacto en 70 años es porque, como pasa en general con las grandes películas, no podés capturar su magia en una frase. Es una fábula trágica sobre los precios que se pagan para ser aceptado/a en Hollywood, sí, pero también es un thriller, y una comedia negra, y un film de horror gótico en el que un joven ingresa a un castillo llevado por la ambición, para terminar devorado por el monstruo que allí se esconde. (Entre este Joe Gillis y el Jake Gittes de Chinatown hay mínimas diferencias, incluso entre la música de sus nombres: ambos son tipitos de Los Angeles que se creen re-pistolas y terminan arrollados por una realidad que se les impone del peor modo.) En último término, sigue conmoviendo porque conecta con mucho más que un tiempo, un lugar o un cine determinado. Sunset Boulevard habla de uno de los rasgos más peligrosos de la especie humana, tanto de ayer como de hoy: nuestra tendencia a justificar de cualquier modo la tentación de colocarnos por encima de los demás — de defender lo que consideramos como privilegios bien ganados.

Vale recordar que Sunset Boulevard fue estrenada apenas cinco años después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. (Otro aniversario, este infame, que recordamos el 6 de agosto, cuando la Edad Atómica cumplió 75.) Que una nación democrática haya destruido dos ciudades llenas de viejos, mujeres y niños —en plena guerra, la mayoría de los hombres jóvenes que gozaban de buena salud estaban en el frente—, cuando Japón ya era un país virtualmente derrotado, y haya logrado que el pueblo de los Estados Unidos digiriese el hecho como otra batalla justa y necesaria, es uno de los hitos de la historia contemporánea que nunca cesa de desconcertarme. Porque prácticamente no hay dato ni argumento racional que ponga en duda que se trató de genocidios lisos y llanos, uno a continuación del otro. Telma Luzzani recordó días atrás que en el documental de Errol Morris The Fog of War (2003), Robert McNamara reflexiona: "El general que dio la orden (de bombardear) nos decía que si hubiésemos perdido nos habrían juzgado como criminales de guerra, por nuestros actos inmorales. ¿Por qué es inmoral si se pierde y no lo es si se gana?"

Gane o pierda, inmoral es que un individuo, sector, etnia o nación sientan que los asiste el derecho a aplastar a otro por la fuerza, cuando el resto de los recursos de negociación para subsanar una disputa —políticos, diplomáticos— distan de haber sido agotados. Inmoral es persuadirse de que una diferencia cuanti o cualitativa que juega en nuestro favor es razón suficiente para negarle a quienes carecen de ella sus derechos esenciales. (¿Destino manifiesto, anyone?) Inmoral es convalidar en la práctica que consideramos lícito hacer cosas que, si las hiciesen otros, describiríamos como injustas o criminales. Por eso el 6 de agosto de 1945 es la fecha en la cual los Estados Unidos se mudaron a su propio Boulevard del Ocaso. Siguieron brillando muchos años más, especialmente a partir de sus creaciones culturales y la de lucha de sus minorías por obtener derechos esenciales que todavía le eran —y le siguen siendo– negados; pero el fuego del liderazgo democrático que se habían atribuido a nivel mundial ya se había extinguido — desde entonces no es sino una ilusión óptica.

La historia contemporánea de los Estados Unidos está construida sobre la negación de un genocidio, un acto de barrido debajo de la alfombra tan colosal que merece ser ponderado mientras la especie viva. (Cualquiera que quiera estudiar el poder de manipulación de los medios debería comenzar por aquí.) Al considerar lo que ocurre hoy en ese territorio por culpa de otra negación —la de la gravedad de una pandemia, en este caso—, yo que en esencia me dedico a la ficción, o sea a buscar la poesía que yace oculta bajo el polvo de lo real, no puedo dejar de estremecerme. Hace pocos días Stephen King bromeaba amargamente, diciendo que Trump negaba hasta la negación misma al confundirla con un río egipcio, a cuenta de que denial —negación— suena en inglés casi igual a the Nile, el Nilo.

Entiendo que las víctimas de la pandemia son inocentes de los crímenes de guerra del '45, y que no merecen el destino al que las condenó la descomunal insensatez de su Presidente. Pero la realidad produce signos que el escritor que hay en mí percibe aunque no quiera. ¿Cuánta gente murió a causa de esas bombas atómicas? Según los japoneses, en Hiroshima murieron 166.000. El día del aniversario número 75 de la bomba, el conteo de muertos en los Estados Unidos cantaba 160.000. El aniversario de Nagasaki, donde murieron otras 60.000 personas, se cumple hoy. ¿Cuál será la cifra final de muertos en el país de Trump? Si quedase a mano alguno de esos griegos que desarrollaron la noción de la hibris (hýbris, castigo lanzado por los dioses a humanos que incurrieron en desmesura), ya estaría escribiendo una tragedia a cuatro manos.

Sunset Boulevard es la tragedia de alguien que cree tener atributos de los que carece, y que es capaz de recurrir a la violencia para sostener la ilusión. En ese sentido, pocos clásicos tienen la vigencia palmaria del film de Billy Wilder. La nuestra, y particularmente en estos días, es una época que se caracteriza por la caída de los dioses que hasta hace cinco minutos ocupaban nuestro Olimpo. Símbolos en retirada, que no pueden sostener la pretensión y ya no toleran el cascoteo. La lista es larga: el disfraz democrático del poderío norteamericano; la eficacia del sistema político mundial para responder a crisis planetarias (la pandemia, la emergencia ecológica que desconoce fronteras); la vis autoritaria del poder económico, y por ende de la derecha política que sirve de Caballo de Troya para la devastación que perpetra.

También hay colosos locales que empiezan a morder polvo. La aristocracia judicial que garantizaba la impunidad de violadores compulsivos de leyes como Macri; un star system local de divas rancias, que no disimulan su indiferencia ante el destino del público que les regaló fama y millones; un séquito de comunicadores que hasta no hace tanto la iban de rebeldes, y hoy sobreactúan su servilismo ante los poderosos o compiten para ver quién es más violento, más negrero, más conservador. Íconos de una Argentina que fue, en efecto, pero que no queremos que sea —al igual que la Argentina que se endeuda para enriquecer a unos pocos y someter a los muchos— nunca más.

Por supuesto, todavía no terminaron de derrumbarse y no sabemos qué quedará a la vista una vez que la polvareda se asiente; de momento estamos concentrados en no terminar como Joe Gillis, baleados por la espalda y flotando en la piscina por habernos pasado de listos / tontos. Lo bueno es que ya pescamos que esa manga de explotadores, delirantes y kapos era poderosa (lo es aún, aunque en menor medida, y por eso sigue representando un peligro), pero nunca había sido grande de verdad. A medida que la democracia se asienta y la virtud le disputa a la mezquindad el centro de la escena, estos ruines se achican sin parar, hasta alcanzar la intrascendencia que era su medida original.

Los vemos descender por la escalera de mármol, lentamente, ante nuestros ojos bien abiertos, luciendo tan patéticos y monstruosos como la Norma Desmond que ansiaba otro primer plano —cuando sólo la esperaba el más inclemente ocaso.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí