EL ESPÍA QUE ME HARTÓ

¿Qué dice el espionaje compulsivo respecto de aquel que manda a espiar compulsivamente?

Cuando me puse a pensar en historias de espías, descubrí que me gustan más de lo que imaginaba. Me han hecho compañía la vida entera. Los agentes secretos están afiliados a un gremio tan viejo como la civilización. Hasta en la Biblia hay espías. (En el Libro de Josué, cuando el rey del título envía chusmas profesionales a Jericó.) Rosenkrantz y Guildenstern abusan de la confianza que les tenía Hamlet, dado que eran amigos de la infancia, para investigarlo a pedido de su enemigo, el rey Claudio. (En la repetición de esta tragedia como farsa, el bolillero puso en la Corte Suprema a dos abusadores de la confianza del pueblo argentino: Rosenkrantz y Lorenzstern.)

Los espías pasaron a primer plano y se ganaron su propio subgénero cuando despuntó el siglo XX. Hay espías en Kim de Rudyard Kipling (1901) y por supuesto en El agente secreto de Joseph Conrad (1907). Holmes persigue a espías en La aventura de la segunda mancha (1904) y tiempo más tarde acepta jugar como doble agente al servicio de la Corona. La Baronesa Orczy hizo revisionismo en 1905 y creó a un espía inglés que rescataba a aristócratas del populismo de la Revolución Francesa: La pimpinela escarlata. (Mejor no agitar bandera. No sea cosa que la Baronesa Bullrich contrate a un negro para inventar la historia de un espía que rescata empresarios de la barbarie peroncha. ¿La siempreviva amarilla?)

Pero su apogeo estalló con la Primera Guerra y la Revolución Rusa. Relatos como Los 39 escalones de John Buchan (1915) se convirtieron en best-sellers. Y la avidez por estos personajes misteriosos no cejó en el período de entreguerras, al contrario. De esa época data la saga de Simon Templar, El Santo, el elegante espía de Leslie Charteris que me deleitó en la infancia a través de la serie protagonizada por Roger Moore. Durante la Segunda Guerra se consagraron autores como Eric Ambler, cuya Journey Into Fear (1940) fue llevada al cine con Joseph Cotten y Orson Welles como estrellas. Pero una vez que el conflicto formal llegó a su fin y prosperaron las intrigas de la Guerra Fría, aparecieron los mejores y más populares exponentes del subgénero.

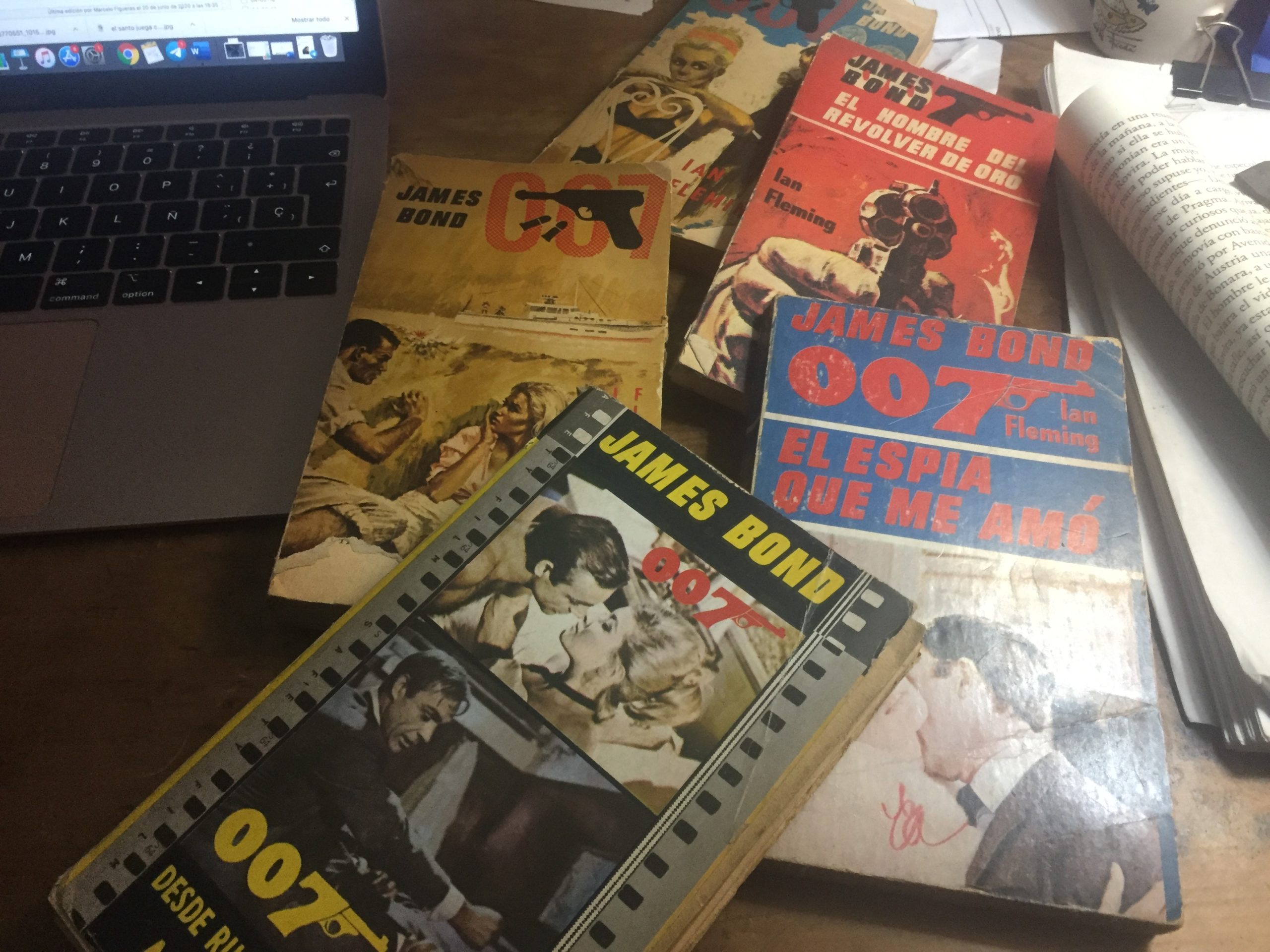

Yo leí las novelas de Ian Fleming mucho antes de poder ver mi primer peli de James Bond. Se las mangueaba a mi abuelo, que además coleccionaba novelitas bélicas y de cowboys. Por algún motivo que se me escapa, son los únicos libros suyos que conservé. (Además de los novelones de Alejandro Dumas publicados por la Editorial Tor, claro.) Como por entonces los films protagonizados por Sean Connery eran prohibidos para menores —y todavía no existían los videoclubes—, no me quedaba otra que leer los libros y hojear la cobertura del fenómeno en las páginas de la revista Life. Por supuesto, el pensamiento elaborado sobre el espía con carnet habilitante para el crimen estaba más allá de mis posibilidades. Se trataba del tipo más cool del mundo y eso bastaba, una fantasía a la altura del niño que era por entonces: Bond tenía los mejores juguetes, hacía lo que se le cantaba el culo y las mujeres caían rendidas a sus pies antes de que abriese la boca y metiese la gamba. Con el tiempo me sobrepuse a los horrores ideológicos y éticos que encarnaba, pero algunos de sus vicios se me quedaron pegados. (Hace pocos días alguien, no recuerdo quién, me preguntó por los dry martinis que prepara el Indio. Respuesta: muy buenos. Con apenas una aceituna, que no se come porque sólo está para agregar el touch oleaginoso al brebaje, y por supuesto: shaken, not stirred.)

Después, ahora por intermedio de mi madre, descubrí a Graham Greene. Recuerdo un volumen doble, que incluía A Gun for Sale y The Quiet American, traducida poéticamente como El americano impasible. Greene elevó el subgénero a la categoría literaria y no se privó de criticar el imperialismo. (Uno de los rasgos admirables de The Quiet American es que, ya en 1955, advirtió sobre la injerencia de Estados Unidos en Vietnam y sus potenciales consecuencias.) Más adelante me hizo reír con Nuestro hombre en La Habana (1958), un ejemplo de lo que podía producir cuando estaba en vena satírica. Mi último recuerdo de Greene-a-través-de-mi-madre es una edición de El factor humano en Emecé. En uno de sus libros autobiográficos, Ways of Escape (1980), Greene expresa así las intenciones con las que encaró esa novela: "Escribir una novela de espionaje exenta de la violencia convencional, algo que nunca fue, a pesar de James Bond, una de las características del Servicio Secreto Británico. Quería presentarlo como un modo de vida nada romántico, gente que va a trabajar a diario a la oficina a ganarse su pensión".

El Maurice Castle de El factor humano es primo de los espías grises, y hasta involuntarios, de John Le Carré. (Otro de los grandes cultores del subgénero.) Su personaje George Smiley es el anti-Bond: petiso, con pocas chapas, corto de vista, pasado de peso, vestido con pilcha barata y de mal gusto —uno de sus gestos característicos es el de limpiar la grasa de los anteojos con la corbata— y encima, cornudo. Pero aun así, Smiley es un espía excepcional. Lo suyo no son los gadgets tecnológicos ni el poderío físico, características del Bond cinematográfico, sino la tarea intelectual —formación académica, memoria prodigiosa, disciplina de laburo— y el profundo conocimiento de la condición humana. Los protagonistas de Le Carré pueden ser espías profesionales como Smiley o renuentes como Justin Quayle, el diplomático de El jardinero constante (2001), pero todos resultan mellados por el hecho de moverse en un medio donde la traición es moneda corriente y el poder de las corporaciones se impone a cualquier interés nacional.

Greene y Le Carré le añadieron al subgénero un elemento que ya es esencial al tablero: en este mundo de hoy, no podés jugar al espía si no estás dispuesto a pagar el precio.

El juego de la rata y el dragón

¿Qué es un espía, cuál es su especificidad laboral? En primer lugar, un espía es un empleado. Nadie espía por iniciativa propia, un espía no es un emprendedor. (A no ser, claro, que se asegure una segunda entrada de ingresos vendiendo información a un nuevo postor.) Por definición, se dedican a tareas que en el resto de la sociedad están mal vistas o son ilegales: la mentira, el engaño —cuando se infiltran, pretenden ser quienes no son—, la intromisión en las vidas privadas, la falsificación de documentos, el armado de trampas para que sus blancos humanos pisen el palito (entrapment, en la jerga del Hemisferio Norte), la difusión de noticias falsas en medios amigos y un listado de etcéteras más largo que fila de hormigas negras. Lo que los habilita para encarar tareas que los demás tenemos prohibidas sería el hecho de que trabajan para el Estado, ocupándose de la seguridad nacional: espían —en teoría— para que no quedemos inermes ante las maquinaciones también secretas de poderes internacionales y la violencia terrorista. (Hasta los espías a go go de El agente de CIPOL, Napoleon Solo e Illya Kuryakin, trabajaban para un organismo estatal de características multinacionales.) El problema es que, durante sus carreras, desarrollan un know how que puede ser útil no ya en la persecución del bien común, sino del beneficio individual o sectorial. (Fíjense en el caso del ex agente del Mossad llamado Uzi —también, con ese nombre...— Shaya, que una vez retirado ofreció sus servicios a los buitres Singer & Adelson para presionar a Cristina. Así ocurre con tantas profesiones, en este país: formado por el Estado, capitalizado por el sector privado.)

Las características de la tarea hacen que, como un crítico dijo alguna vez respecto de George Smiley, aun cuando seas un espía brillante tiendas a ser además "un hombre completamente inadecuado". Un mentiroso por profesión, el practicante de una doble vida, no huele a material de primera clase como pareja, padre, amigo. Difícil compartimentalizar de modo que permita ganarte la vida siendo trucho y actuar como ciudadano intachable en la vida privada. Y menos aun si carecés de herramientas intelectuales para segmentar tu vida de ese modo. Una de las cosas que salió a la luz con la trama del espionaje macrista es que estos muchachos son espías línea Manaos: personal apenas calificado, ex del Servicio Penitenciario o la yuta. En el resto del mundo no se limitan a conchabar canas glorificados o chantas con licencia para extorsionar. Los países de gran poder suman a estas funciones a personal que viene de la academia. (Alguien tiene que justificar el apelativo de "Inteligencia".)

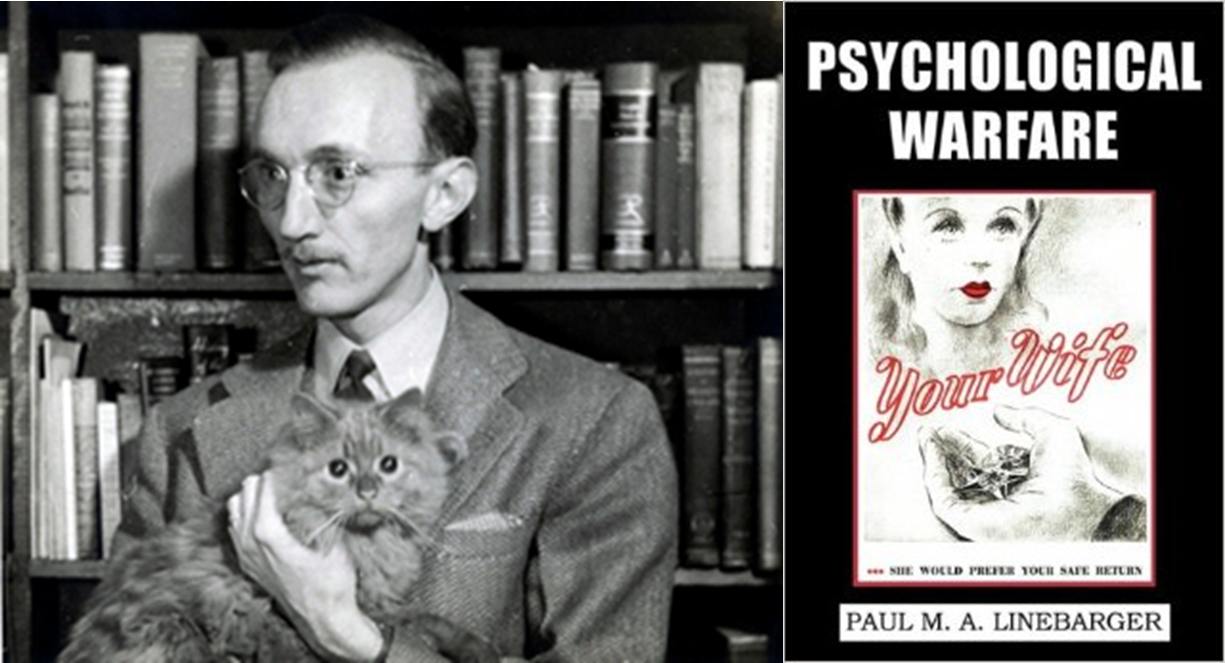

El estadounidense Paul Linebarger (1913-1966) era hijo de un abogado y activista vinculado a los líderes de la revolución china, lo que le valió convertirse en ahijado de Sun Yat-sen. Profesor de la Duke University, experto en temas orientales, durante la Segunda Guerra se especializó en las técnicas psicológicas aplicadas al esfuerzo bélico. (Su libro del '48, Psychological Warfare, es considerado un clásico en el tema.) Con el tiempo colaboró con la CIA: en 1969, Miles Copeland Jr. —oficial de esa Central, autor de ensayos como El juego de las naciones: la amoralidad de las políticas de poder y padre del baterista de The Police (!)— dijo que Linebarger era quizás "el líder de todo Occidente en materia de prácticas de propaganda 'negra' y 'gris'".

Su mente inquieta lo llevó a incursionar en paralelo en la literatura. Bajo el alias de Carmichael Smith publicó Atomsk en el '49, la primera novela en lidiar con el tema del espionaje durante la Guerra Fría. Pero la consagración la obtuvo a través del seudónimo Cordwainer Smith, con el cual firmó clásicos de la ciencia-ficción como la novela Norstrilia (1975) y los relatos Los scanners viven en vano y El juego de la rata y el dragón. Esas ficciones están ubicadas a miles de años de distancia del presente y evidencian la familiaridad de Linebarger con la literatura oriental y las sutilezas de su diplomacia milenaria.

Nuestros espías, ay, pintan más elementales. (De otro modo, ¿cómo habrían tolerado ser dirigidos por un vivillo cuyo currículum, a años luz de cualquier academia que no sea Racing, subraya su capacidad para traficar futbolistas y evadir impuestos?) A juzgar por la evidencia, lo más parecido a Smiley que tuvimos fue Stiuso, lo cual revela hasta qué punto estamos en el horno. (Y conste que la referencia al horno no es una finta de guerra psicológica contra el showman que llora porque Bake-off lo supera en ráting.)

En lo único que los nuestros se parecen a sus epígonos del Hemisferio Norte es en lo que Copeland Jr. llamaría su amoralidad. Los boys de la CIA, el Mossad y la FSB rusa no son exactamente un modelo de conducta. (En una entrevista que dio a la Rolling Stone en el '86, Copeland Jr. se quejaba de que "no estamos derrocando suficientes gobiernos antiamericanos y no estamos asesinando a suficientes líderes antiamericanos".) Pero la delicada naturaleza de la tarea no significa que deba estar al margen de la ley, o exenta de regulaciones. Cuando se apartan de los carriles que marcan la Constitución y el entramado legal, los espías arman bardos fenomenales. Numerosos juicios e investigaciones remarcaron que los turbios lazos de la CIA con el tráfico de coca de los Contras nicaragüenses, desde la excusa de procurar financiamiento extra, fueron instrumentales a la pandemia del crack entre la minoría negra de los Estados Unidos.

Por eso es fundamental que, además de supervisada por los Poderes Ejecutivo y Judicial, la AFI esté en manos de profesionales calificados. No se puede entregar el área de Inteligencia de la Nación a un atorrante, con la excusa de que tiene calle y se las sabe todas. (El tigre de la Argentina 2016-2019 está lleno de manchas, pero la aceptación del nombramiento de Arribas es de las más negras.) De otro modo, habría que sincerar y rebautizarlos Servicios de Impunidad y Fuerza Bruta.

Los espías deberían ser un instrumento de precisión, a ser empleado con prudencia por el Estado que representa los intereses del pueblo. No es esa la caja de herramientas con la que se topó Macri, lo tenemos claro. Pero más allá de su tosquedad, a estos utensilios también les caben las generales de la ley: un instrumento es tan bueno como el uso que se hace de él. (Son neutros hasta que se los emplea de un modo u otro. Un jarrón de la dinastía Ming puede ser una pieza histórica y un objeto de delectación, hasta que alguien te lo revolea por el mate.)

La cuestión, acá, es quién usó a los espías de ese modo — y por qué.

El Teorema de Macri

Las pruebas del espionaje que salieron a luz en estos días —una ínfima parte, imagino, de lo que terminaremos viendo— demuestran en los hechos lo que ya conocíamos intelectualmente: la naturaleza antidemocrática del régimen macrista. Porque todo lo que hizo este impresentable apuntaba en la misma dirección (darse y darle el máximo beneficio económico a un mínimo grupo, y que la gilada que lo votó se alimente con las sobras del antiperonismo explícito), pero su uso del sector de Inteligencia fue antidemocrático ciento por ciento, propio de un gobierno autoritario obsesionado por el control interno.

Es obvio que seguimos atontados por la lluvia de golpes de esos cuatro años, después de la cual, para más inri, nos entró la piña trapera del coronavirus; pero tenemos que sobreponernos y trabajar para que la sociedad —empezando por les argentines que, aunque no comulguen con el peronismo, se precian de ser intelectualmente honestos— entienda cuán escandaloso, cuán intolerable, cuán irrepetible debería ser lo que ocurrió. Porque está claro que la ficha todavía no cayó del todo, que no reaccionamos como requiere la gravedad del caso, que aún no hemos incorporado este elemento como una de las claves —¡que lo es!— del período histórico que pasó. Déjenme ponerlo así. Lo que vivimos está en el orden de lo que solemos ver en las películas (por ejemplo, en La vida de los otros) y nos hace reflexionar: Qué terrible debía ser la Alemania comunista, la cotidianeidad más íntima vigilada por la Stasi. Lo que vivimos es equivalente a lo que vimos y leímos en tantos relatos de los más diversos géneros (de Brazil de Terry Gilliam a El cuento de la criada en cualquiera de sus formatos), su descripción de regímenes autocráticos, sociedades en las antípodas del liberalismo político. Pero ojo con el detalle: en esos relatos pasa lo que pasa porque quien gobierna no es un demócrata, sino un dictador.

Macri no usó a los espías para cuidarnos mejor, que para eso estaban. (Teóricamente, claro.) Macri usó a los espías para vigilar a todes aquelles de los que desconfiaba — empezando por casa, como ya se vio. (Hasta Juliana debe estar preguntándose si la seguridad que le asignaban estaba para protegerla o controlarla.) Macri usó a los espías para que obtuviesen pruebas que incriminasen a quienes podían disputarle poder o negocios. (Cuando no las obtenían, apelaba al Poder Judicial para que encarcelase aún en su flagrante ausencia.) Macri usó a los espías para que le informasen de cada movimiento de sus targets y saber con quién hablaban, y qué decían, a sus espaldas. Macri usó a los espías y por eso ahora hay tantos de rodillas ante la Justicia, contando cosas para no terminar siendo los únicos giles que pagan el precio de la actividad non sancta.

(Por supuesto, la proclividad de Macri al espionaje ya había quedado de manifiesto antes de que llegase a la Rosada. Y sus conexiones con servicios secretos del extranjero atraviesan el caso Nisman, que debería ser releído bajo esa luz. Recordemos que los hechos de violencia más notorios de las últimas décadas —como la AMIA y la sospechosa muerte de Junior— no se entienden si no se los contextualiza en el tablero geopolítico. Si algo nos recuerda la confesión de Uzi Shaya, es el rol que jugaron espías extranjeros en la política interna argentina. Parafraseando a mi abuela: el que se acuesta con agentes extranjeros, se despierta meado. Si es que se despierta.)

Lo que más me intriga a mí, que no soy periodista político ni lo quiero ser, son las dimensiones de la inseguridad de Macri. Porque en este ispa tode aquel que llega a magistraturas por el voto popular se siente insegure y sabe que debe construir poder y cimentarlo no cada cuatro años, sino a diario. Pero, claro: casi siempre aquel que deviene Presidente/a se dedica a la política full time. Y por ende, viene construyendo poder con los recursos de la política desde hace rato. Lo subtitulo: moviendo piezas a la vista del mundo, persuadiendo, negociando, tomando decisiones sin sacar los pies del tablero democrático. Lo que ahora queda de manifiesto es que el público rechazo de Macri a "la vieja política" no era tanto una herramienta de marketing, como la reedición de la fábula La zorra y las uvas. No abjuraba de la política porque le pareciese mala, la bardeaba porque sabe que está incapacitado para practicarla. Y dada esa limitación, no encontró mejores recursos para construir poder que el soborno vía negocios o pauta, el gorilismo comunicacional, la injerencia directa sobre el Poder Judicial — y el que hoy nos ocupa: la vigilancia ilegal sobre enorme cantidad de ciudadanes, para tener cómo controlarlos y, en caso de ser necesario, sacarlos de carrera y hasta encarcelarlos.

Tampoco soy Paenza ni podría serlo aunque quisiera, pero me tienta la posibilidad de proponer la discusión de algo que llamaría El Teorema de Macri, y que postulo así.

En un gobierno de formalidad democrática, el sistema de espionaje ilegal que propicia un/a Presidente/a es directamente proporcional a su inseguridad.

De más está decir que, en caso de que la postulación resista el análisis, deberíamos concluir que la inseguridad de Mauricio Macri es demencial, oceánica, y por lo tanto —lex, dura lex— patológica. Hablo de la clase de tipos que, mientras lo saludás con un simple buen día, ya se está diciendo: ¿Y este, qué está pensando de mí, qué me oculta? Porque claramente, para que no haya intentado un armado de poder que excluyese la vigilancia ilegal del elenco político / judicial / empresarial; para que, por el contrario, haya optado por abusar de las prerrogativas presidenciales e incurrir en franco delito, tiene que tratarse de un impulso que no puede controlar. (Y lo de franco sí es una finta de mi enfrentamiento, ya no psicológico sino total, con este sujeto.)

Ya teníamos conciencia de que se trataba de un personaje carente de virtud pública alguna. Esto hay que concedérselo: salvo por el back-up de su fortuna y del know how pirata, que por cierto heredó, pocas personas tienen mejores razones para sentirse inseguras. No hizo falta sobrevivir a su gobierno ni hace falta leer un manual de psicología para entenderlo, basta con una mínima experiencia vital: un inseguro patológico es siempre un dañino compulsivo, la clase de gente que termina jodiendo hasta a aquellos que creía beneficiar. (Pregúntenle a Nardelli, si dudan.) Macri llegó al gobierno como Caballo de Troya de los intereses de una potencia extranjera y de los magnates locales, e hizo lo que vino a hacer: blanquear las fortunas malhabidas de sus cofrades y blanquear el antiperonismo de un sector social — o, para decirlo de otro modo: tornar permisible, fashionable, el racismo. (Porque antiperonismo es racismo. Lo dijo ayer Sandra Russo y yo suscribo. Este país tiene un componente racista inocultable. Pero esto lo charlamos otro día.)

Que haya sido Presidente durante cuatro años constituye un insulto hacia la comunidad de Inteligencia, pero ante todo una afrenta a la inteligencia de todes. Si tantos de los que se beneficiaron con sus tropelías callan su vergüenza (¡ni siquiera son capaces de quejarse porque los espiaba a ellos mismos!), no es porque no la sientan, sino porque se lo impiden las claustrofóbicas limitaciones de su ideología.

Servirá de aprendizaje, espero, para que se tomen medidas institucionales y ningún gobierno, del signo político que venga, pueda vejar ya a su pueblo como Macri lo hizo. Consagrar como líder a una persona que exhibió numerosos signos de ser insegura a nivel patológico no puede tener otro final que este legado, esta marisma hedionda que bregamos para dejar atrás: un país patológicamente inseguro.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí