RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

Si la enfermedad fuese una metáfora, ¿qué estaría sugiriéndonos el coronavirus? ¿Qué nos ahoga hoy?

Hace mucho tiempo —otro siglo, otra vida—, cuando todavía era adolescente y cursaba la secundaria, me enfermé de los pulmones. Me ronda la palabra neumotórax, que es lo que ocurre cuando se te pincha uno de los fuelles; pero ese debe haber sido el riesgo, nomás, lo que amenazaba como posibilidad, porque un neumotórax es doloroso y yo no atesoro recuerdo de dolor alguno. No puedo preguntarle a nadie sobre el tema, porque mis padres murieron y mis hermanos eran pequeños. La prima de mi vieja, cuya memoria constituye el Libro de Petete familiar, sólo dice que neumonía no fue, porque en ese caso me habrían enviado al hospital. Así que, consensuemos: pulmonía. Una postración que, estoy seguro, no constituyó una sorpresa. Yo arrastraba un historial de problemas bronquiales. Sin llegar a ser asma —ni siquiera me concedían la tranquilidad que deriva de la etiqueta clara: lo mío siempre fue algo-parecido-al-asma-que-no-es-asma, un mal misterioso, que se negaba a ser categorizado —, me jodió la infancia y buena parte de mi juventud. Crecí pensando que nunca iba a tener sexo, porque tan pronto me excitase también iba a agitarme, y ahí se pincharía todo. (Casi todo.) Pero en fin: lo único que recuerdo a ciencia cierta es, primero, que yo me sentía bien; y segundo, que el médico me prohibió salir de casa durante lo que parecía una eternidad. (¿Un mes? ¿La proverbial cuarentena?) Podía recibir visitas, de lo cual desprendo que no era contagioso, pero en lo que concernía a mi persona, el doctor Mohr fue terminante: No podés ni asomarte a la vereda.

Sólo estoy en condiciones de hacer cálculos estimativos. (Soy un desastre con las fechas. Para arrimar el bochín, tengo que relacionar hechos con otros.) Para entonces ya estaba de novio, algo que arrancó en el '76; y me recibí en el '78, el año del Mundial, de cuya locura participé a mi modo. (Multitudes de amigos en casa, viendo partidos. El match agónico contra Perú, en casa de mis suegros. Los festejos de la copa, por Rivadavia a la altura de Caballito — toda una rareza, eso de saltar y gritar en una avenida sin temor de que te llevasen los milicos.) O sea que debe haber sido en el '77. Uno de los momentos más terribles de la dictadura. Esa fue la circunstancia en que mi cuerpo decidió hacer un acting y mancarse, para alejarme de las calles.

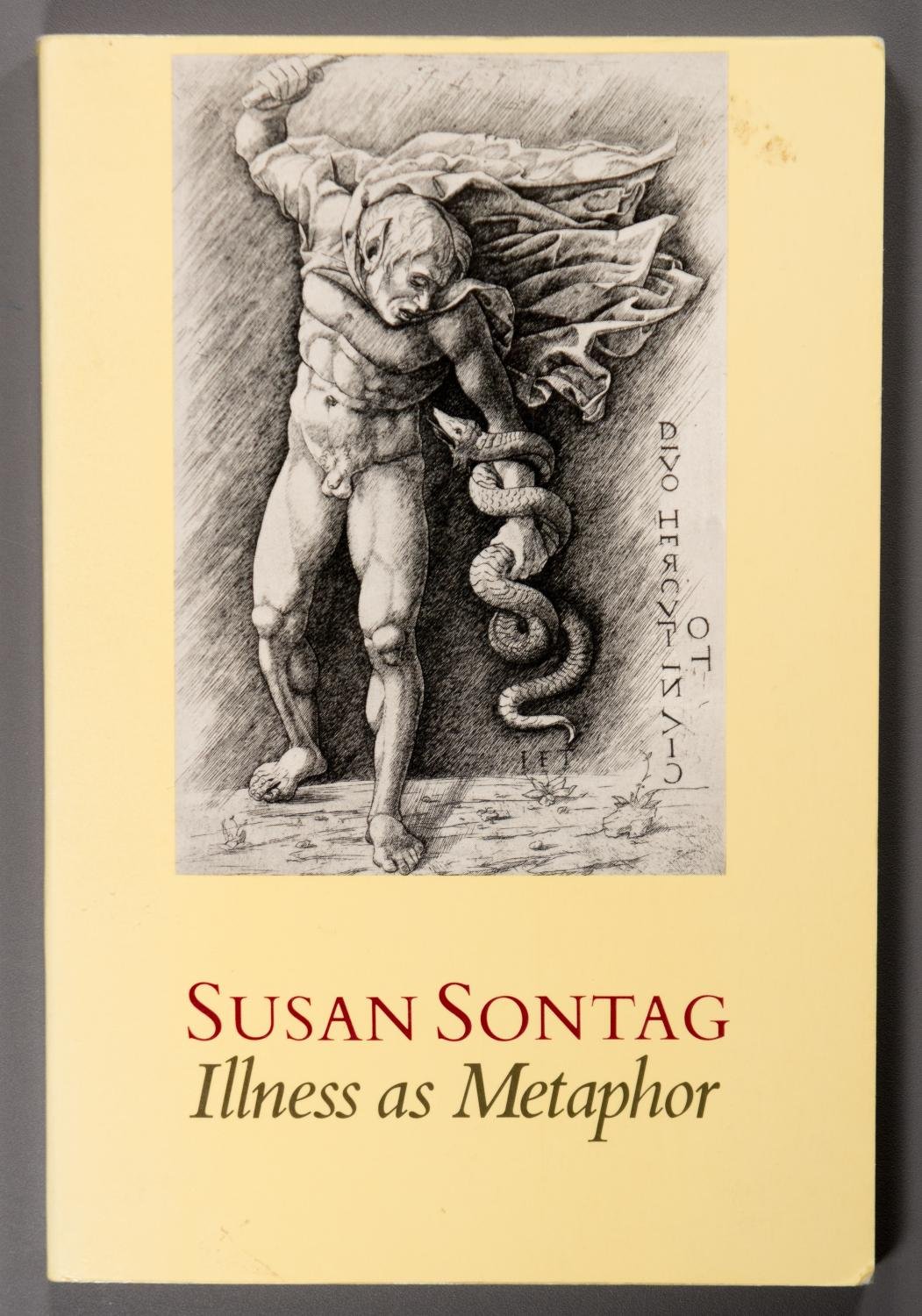

Paradójicamente, ese fue el tiempo que Susan Sontag eligió para escribir su ensayo La enfermedad como metáfora, que publicó poco después, en el '78. Perdón, me retracto: Sontag escribió en paralelo al tratamiento con el cual combatía un cáncer de mama, por lo cual el verbo elegir sería impreciso, en esa conjugación; lo exacto sería decir que el ensayo la eligió a ella, que la reflexión a la cual impulsa la escritura constituyó una parte heterodoxa pero no por ello menos efectiva de su tratamiento.

Por aquel entonces ella consideraba la idea de que la sociedad utiliza metáforas cuando habla de enfermedades para que la víctima sienta que ese mal es su responsabilidad, su culpa, la manifestación orgánica de un defecto personal. Un razonamiento digno de ser ponderado, en el contexto de una sociedad individualista y éxitodependiente como lo son los Estados Unidos. (Por aquel entonces gobernados por Jimmy Carter, en un año dominado por la música sedosa y sibarítica del Fleetwood Mac de Rumours y el fenómeno de la película Star Wars — que desvió nuestra mirada del mundo real hacia una galaxia muy, muy lejana.) Hoy me pregunto si el crío que yo era entonces, que por cierto ignoraba quién era Sontag, no hizo exactamente lo contrario. En un país gobernado por Videla, donde lo que se respiraba era una mezcla tóxica de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y pánico, ¿no tenía su lógica que yo crease —inconscientemente, claro— una enfermedad como metáfora para acusar a la sociedad argentina de que mi malestar era su responsabilidad, su culpa?

Yo no tenía ni dos meses cuando tuvo lugar el primer golpe de Estado de mi vida. En enero del '77 había cumplido quince, de los cuales sólo había vivido en democracia real —esto es, sin dictaduras ni gobiernos con el peronismo proscripto— menos de tres años: el mes y monedas del tío Cámpora, los ocho meses y pico del General, el año y ocho meses de Isabelita. ¿Cómo no iba a sufrir una enfermedad a la que estudiaron durante años sin conseguir ponerle nombre, que se resistía a ser denominada en términos puramente clínicos? ¿A quién podía sorprenderle que la manifestación de mi mal fuese la dificultad para respirar?

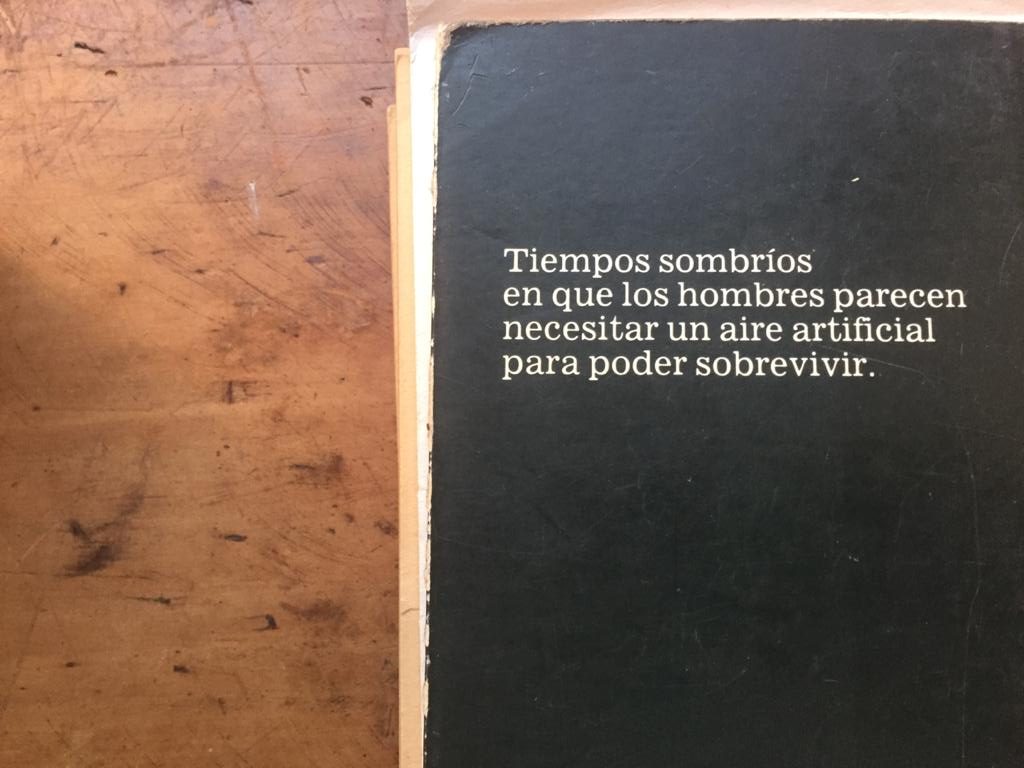

Poco tiempo después, en el '80, leí Respiración artificial de Ricardo Piglia en el altillo donde había armado mi bunker de adolescente, al que se llegaba por una escalera al aire libre. (Cuando llovía fuerte se convertía en una isla.) Fue una revelación. Desde la cita inicial de T. S. Eliot: "Teníamos la experiencia pero perdimos el sentido, una aproximación al sentido restablece la experiencia", a la frase que figuraba en la contratapa: "Tiempos sombríos en que los hombres parecen necesitar un aire artificial para poder sobrevivir", leí ese libro como si hubiese sido escrito para mí. Yo había nacido en un país donde se hacía difícil respirar, y esa lucha —por el dominio sobre mis pulmones y por extensión sobre mi cuerpo— era algo que jalonaba mi existencia desde que tenía uso de razón. Necesitaba restablecer el sentido de mi experiencia, de la experiencia de existir en este lugar y en ese tiempo. Y para eso necesitaba responder a la frase con la cual Piglia abría la novela y que figura desde entonces, en mi libro desgajado en fascículos, subrayada con birome negra: "¿Hay una historia?"

La pregunta se anticipaba al relativismo que sería furor en el mundo de las ideas, pero particularmente en el literario: la idea de que ya todo había sido dicho, de que las historias esenciales habían sido contadas una y mil veces y que sólo restaba sobrecocer las sobras. (Reducirlas al malbec, en el mejor de los casos.) Se lo citaba a Renzi, el alter ego de Piglia, diciendo que "ya no existían ni las experiencias, ni las aventuras. Ya no hay aventuras, me dijo, sólo parodias... ¿O no es la parodia la negación misma de la historia?" Más adelante el mismo Renzi decía en persona: "Ya no existe la literatura argentina". ¿Cómo era posible que me hubiese tocado vivir en un mundo donde ya no quedasen más historias? Esa noción me rebelaba. Yo no quería vivir una vida que fuese un recalentado de la cena de ayer. Y por eso el libro cristalizó algo en mí. A partir de entonces viví para sobreponerme al miedo que formaba parte del aire viciado en el que había crecido y para probarme que sí, que había una historia y que además sería digna de ser contada.

La metáfora del coronavirus

Si el coronavirus no existiese; si fuese la invención de un/a escritorx de ciencia ficción, aplicado a imaginar una pesadilla futura: ¿qué clase de metáfora sería?

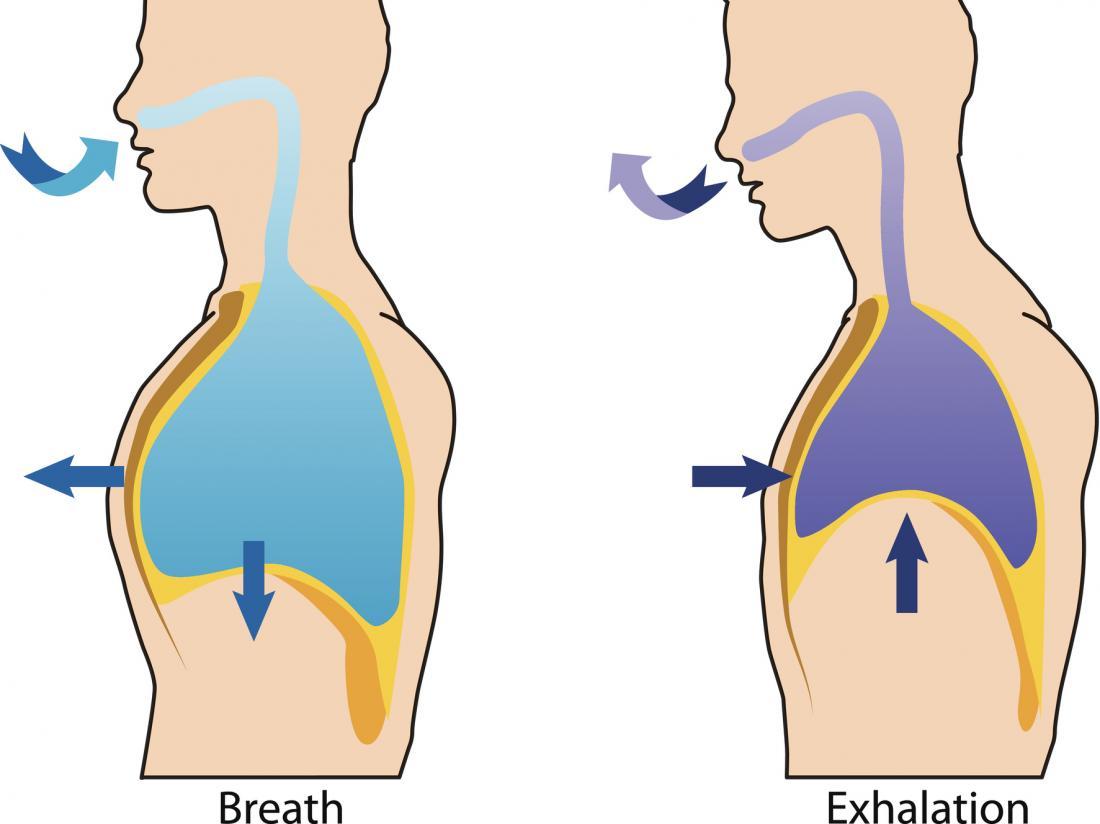

Yo le encuentro un elemento significativo, en términos dramáticos. Estamos hablando de una enfermedad respiratoria, de un mal que progresa impidiéndonos respirar. Y respirar es la más esencial de nuestras actividades. Podemos pasar una temporadita sin comer ni beber, pero no podemos sobrevivir más de unos pocos minutos sin ventilar nuestros pulmones. Es, además, la actividad que establece el marco normativo de nuestra existencia en este mundo. Se trata, en esencia, de un intercambio: tomamos de la atmósfera algo que nos resulta imprescindible, y le devolvemos algo que ya no necesitamos pero que metaboliza de modo que no vuelva a molestarnos. No hay actividad que demos más por sentada, porque comer y beber tienen su gracia, pero a la respiración no le damos pelota: no la hemos dotado de placer alguno, no le hemos construido cultura alrededor. Para tener sensibilidad ante esa maravilla hay que haberla sentido en riesgo, padecido como comprometida. Por eso mismo, los que hemos sufrido de los pulmones entendemos fácilmente que nuestra existencia es dialéctica, un dar y recibir en loop, un diálogo constante entre ceros y unos.

Un/a escritorx que imaginase una pandemia que ataca a la respiración estaría tratando de decir, creo, que cuando uno de los términos de una ecuación ya no responde —cuando el aire deja de entrar en nuestros pulmones— es porque el sistema todo está en crisis. El ida y vuelta que fundaba nuestra vida se ha truncado. Y en consecuencia, nada funciona como debería y el grado de desorden del sistema —la entropía— se aproxima al caos. Era tan simple como inspirar y expirar. Pero una vez que inspirar se tornó imposible, todo se torna imposible. El universo binario no funciona en ausencia de uno de los componentes de su balance.

Por eso la pregunta que yo le formularía al/la escritorx, para tratar de entender a qué apunta, sería: ¿qué es lo que no nos está dejando respirar? ¿Qué es lo que debería volver a nosotros pero no está volviendo, dejándonos de garpe?

Si desde el hoy tratásemos de restablecer el sentido que se nos escapaba a fines de los '70 —o sea, durante la concepción de Respiración artificial—, la respuesta parecería clara. Piglia pone en palabras del viejo Senador una descripción que parece hablar de estas cuarentenas de hoy, de las calles desiertas a las que se abren nuestras ventanas. "'Escuche', dijo el Senador. '¿Ve? Ni un sonido. Nada. Ni un sonido. Todo está quieto, suspendido: en suspenso. La presencia de todos estos muertos me agobia'". Nos agobiaba el peso de los muertos fantasmales. Pero lo que terminaba de cerrarnos la garganta era la certeza de que estaban robándonos la historia.

La política devenida mandato cultural imponía la idea del fin, de que todo había concluido. Si la historia había terminado, ya no había cambio posible, o peor aun: ya no había cambio deseable. Habíamos llegado al cenit de nuestra experiencia histórica, el mundo entero se había rendido ante la excelencia de un tipo de civilización y a partir de allí todo sería plano, una eterna repetición de lo mismo. (Con celulares cada vez mejores, eso sí.) Y si no nos quedaba otra que fabricar apostillas, o notas al pie de la historia que habían dado por cerrada; si el modelo de ciudadano al que debíamos conformarnos era el de consumidor consumado: ¿cuál era el sentido de respirar?

Sigo jugando a partir de la hipótesis del/la escritora que inventa el coronavirus. Si este presente fuese una ficción, ¿qué significaría la metáfora de esta enfermedad? ¿A qué problema real estaría apuntando el autor o autora, a través de la excusa argumental de una pandemia? Lo pongo de modo más directo, aún: ¿qué es lo que hoy —ahora, en este mundo— nos dificulta respirar?

Durante mucho tiempo llenamos de sentido la experiencia a partir de la noción de que formábamos parte de una comunidad, a la que todos aportábamos algo distinto y que a su vez nos retribuía de diversos modos: con organización, leyes, garantía a nuestros derechos. Intercambio. Dar y recibir. Loop, diálogo constante. Ida y vuelta. Inspirar y expirar. Y con sus altas y bajas, esta porosidad se verificó en lo que llevamos de vida. El tema es que prácticamente no se verifica más. Hay una ida constante —de nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro ingenio, nuestro esfuerzo—, pero del otro lado no vuelve nada, o casi nada. Migajas de aire, y gracias. Vivimos sumergidos a metros de profundidad, intentando respirar a través de un montón de pajitas interconectadas. Un rato te bancás, pero más temprano que tarde —poco aire, demasiada presión— los pulmones revientan.

Estamos así porque el club de los poderosos del orbe inclinó tanto la cancha, cargó tanto los dados, tongueó tanto la pelea —todo el mundo lo sabe, diría Leonard Cohen— que jodió el sistema de un modo que quizás sea irreversible. De este wing, del lado del 99 %, lo pusimos todo. Sabíamos que nos estaban cagando, pero con lo poco que volvía nos las arreglábamos para ser felices o pasarla razonablemente bien. La joda es que seguimos poniendo todo, pero del otro lado ya no vuelve casi nada. Los angurrientos del 1 % la quieren toda para sí, pero toda, y por eso no se conformaron con seguir esmerilando sueldos y jubilaciones, y empezaron a rebanar los sistemas de salud y a bombear el sistema educativo y a someter al Estado a una sangría que lo dejó anémico. Y en ese momento irrumpió el coronavirus —el real, no el hipotético de mi escritor/a de ciencia ficción— y dejó en evidencia que nos habían saqueado, que ya casi no contábamos con recursos en nuestro favor, que estábamos en pelotas ante la peste.

Y eso es lo que se nos hace difícil respirar.

¿Puntos o personas?

Existe una película de Carol Reed que se llama El tercer hombre (1949). La escribió un grande de las letras, Graham Greene, que antes de sentarse a delinear el guión creó una nouvelle para definir la historia. Aunque este texto no nació para ser leído sino como instrumento de trabajo, terminó publicándolo igual en forma de libro. La peli es una joya que siempre figura en el Top Five de las mejores inglesas de la historia, y se la recuerda por la cítara de Anton Karas y por las líneas que Harry Lime (Orson Welles) pronuncia en un parque de diversiones desde la vuelta al mundo que monta con su amigo Martins (Joseph Cotten): "En Italia, durante los 30 años regidos por los Borgias, hubo guerra, terror, crímenes y derramamiento de sangre, pero produjeron a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza tuvieron amor fraternal, en 500 años de democracia y paz. ¿Y qué produjeron ellos? El reloj cucú".

El protagonista es un escritor de westerns de kiosko, Holly Martins —en la nouvelle Greene le pone un nombre de pila aún más ridículo: Rollo—, que llega a la Viena de posguerra invitado por su amigo de la infancia Harry Lime, que le ha ofrecido un trabajo. Pero al arribar se entera de que Lime acaba de morir, arrollado por un auto. Martins sospecha que esa muerte no ha sido accidental, pero termina descubriendo mucho más: que Lime no está muerto y se dedica al contrabando que prospera en la ciudad dividida entre cuatro poderes (rusos, ingleses, estadounidenses y franceses) y medio demolida por las bombas.

Es un militar inglés, Calloway, quien le demuestra a Martins la naturaleza del negocio ilícito de Lime: no contento con manejar el mercado negro de modo de subir artificialmente el precio de la penicilina —en alta demanda, debido a los heridos por los bombardeos—, Lime determinó que sus márgenes de ganancia no eran suficientes y decidió diluirla para tener más botellitas que vender. A cuenta de lo cual muchos hombres perdieron sus miembros o sus vidas. Pero el negocio tuvo consecuencias aún peores. "Lo que más me horrorizó fue visitar el hospital de niños", cuenta Calloway. "Habían comprado su penicilina para usar contra la meningitis. Murieron cantidad de críos, y otros enloquecieron. Se los puede ver en el ala psiquiátrica".

Cuando se entera de esto, Martins enmudece. Calloway lo compara a un avión que se viene a pique, pero yo me permitiré presumir que se queda sin aire — que se le corta la respiración. "Para Martins, un mundo llegaba a su fin", reflexiona el inglés. Poco después entiende que Lime no ha muerto. Su amigo lo encuentra en el parque de diversiones, y desde lo alto de la vuelta al mundo, cuando Martins lo cuestiona por lo de la penicilina, Lime le pide que no sea melodramático y lo invita a mirar a la gente que quedó abajo y desde esa altura se ve "como moscas negras". "¿Realmente sentirías pena si uno de esos puntos dejase de moverse para siempre? Si dijese que te voy a dar 20.000 libras por cada punto que dejase de moverse, ¿me dirías que me las guardase — sin vacilar? ¿O más bien calcularías cuántos puntos te podés permitir?", pregunta Lime, para cerrar esa clase maestra de cinismo con la frase: "Esta es la única manera de ahorrar, en estos días".

Ahí estamos nosotros, en estos días: en lo alto de la vuelta al mundo, encerrados con nuestros Harry Limes, con el pecho cerrado y la respiración entrecortada. Como el pobre Martins, vemos pasar la vida entera delante de nuestros ojos mientras la cuestionamos de pe a pa. Y empezamos a comprender con el cuerpo, en el cuerpo, que los grandes nombres de los negocios mundiales; esos emprendedores que creaban riquezas inconmensurables de las que todos participábamos de algún modo; esas dínamos, motores de alta gama que le habían permitido al mundo adquirir su velocidad actual, no son otra cosa que versiones contemporáneas de Harry Lime. Ni siquiera Bill Gates, que parece humano y sensible, se salva. Roberto Bissio, coordinador de la red mundial Social Watch, dice que la Fundación Gates ha sido instrumental a la hora de combatir los servicios públicos de salud en beneficio de los servicios privados — una decisión que, aunque ya no estemos en la Viena de posguerra, mediremos pronto en cantidad de muertos.

Siempre nos parecieron inteligentísimos, eminentemente envidiables. Pero hoy descubrimos que no son figuras míticas a lo Charles Foster Kane, Bruce Wayne o Christian Grey —por mencionar billonarios de la ficción—, sino apenas Harry Limes infinitamente más ricos, que no se conformaron con el margen de ganancia que obtenían aumentando truchamente el precio de la penicilina. ¿Qué otra cosa son los que especulan aumentando precios en esta circunstancia límite, sino Harry Limes argentos? Hablo de gente que pretende vivir en un mundo hecho de números, firmas y sentencias y finge no ver que detrás de esas abstracciones hay gente. Yo no conozco a Paolo Rocca ni a Rosenkrantz, pero creo que si tuviese que acercarme a dos metros de distancia tomaría el recaudo de llevar mi propia provisión de oxígeno, porque gente como esa consume todo lo que la rodea. Pregúntenle a los 1.450 laburantes a los que Techint acaba de despedir con la excusa —cinismo Marca Lime, esta es la única manera de ahorrar, en estos días— de la pandemia. Pregúntenle a Boudou, que seguirá preso aun sin condena y en medio del coronavirus gracias al voto decisivo de Rosenkrantz.

Estamos en ese exacto momento de una relación abusiva en la que la víctima comprende que, si no hace algo ya, si no toma una medida drástica, más temprano que tarde la van a matar. Porque el capitalismo no es libre empresa, democracia, oportunidad para todos sino Harry Lime, y para Harry Lime los demás somos apenas puntos que sacrificar en pos de una ganancia.

La oportunidad está dada. No la buscamos, pero apareció. Pero por supuesto, como dice el filósofo Byung-Chul Han: "Ningún virus es capaz de hacer la revolución... No podemos dejar la revolución en manos del virus... Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo... para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta". Mi única duda respecto de esta afirmación es si hablar de capitalismo destructivo no constituye una tautología.

Si nuestro deseo no está puesto en este cambio, significa que el deseo al que nos resignamos es tanático — involuntario, seguramente, pero de todos modos un deseo de muerte. Pero si en efecto entendimos que, ya desde el recogimiento forzado por la cuarentena, lo que importa es focalizar nuestra energía creativa en esa dirección (porque, créanme, si no empujamos con todo lo harán los peores, apostando al autoritarismo y la vigilancia estatal o corporativo a lo Gran Hermano), no tenemos tiempo que perder. Esto también es de Piglia en Respiración artificial: "El que no está a la altura de su deseo, decía la Coca, ese es uno a quien el mundo puede llamar un cobarde".

La novela arranca con esa frase que me marcó tanto: "¿Hay una historia?" Pero a las pocas páginas Piglia contrabandea —no a lo Harry Lime, sino al modo de quien resiste en medio de una dictadura capitalista— la verdadera pregunta, la esencial, la que todos deberíamos estar formulando: "¿Quién va a escribir esta historia?"

Yo tengo mi respuesta. ¿Y ustedes, qué dicen?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí