Cuando se trata de la transmisión vía literatura, una casa, un paisaje, una aldea o una metrópoli, sin las personas que la habitan, se reducen a un galpón, un páramo, ruinas, respectivamente. Más cuando tal escritura se encuentra ligada a la experiencia, amalgama clave, en particular, en el conjunto de la producción de Guillermo Saccomanno (Buenos Aires, 1948), y en especial al situarse en la Patagonia, territorio recurrente tanto en su narrativa como en la crónica. Parajes dotados de identidad propia, resultan tan idóneos como insoslayables para la emergencia del compromiso ideológico, político, estético y cultural del escritor. Más aún cuando la voracidad de las llamas se equipara a la voracidad incendiaria del negocio inmobiliario y de las multinacionales neoliberales.

Los dieciocho relatos reunidos en un volumen publicado por una remadora editorial bonaerense, Escrito en Patagonia resultan un poderoso, descarnado muestrario de tamaño destino, transportado al fascinante estilo de una crónica bien distinguible de la no menos laboriosa prosa vigente en la obra narrativa enmarcada en la ficción de Saccomanno. Textos elaborados a lo largo de tres décadas para diversos medios gráficos, a través del testimonio directo, indirecto o de diversas fuentes documentales, conforman “pistas para la comprensión” de la vida de los pobladores en diversas épocas. No sólo “del conflicto de la Nación Mapuche y el despojo a que se la ha sometido”, asimismo de “la entrega de la riqueza, el patrimonio nacional”; aspectos que rebasan con holgura el monopolio temático vacacional, ese “estilema de moda tilinga que comprende tanto la indumentaria como la gastronomía, el recorrido turístico como la decoración de interiores”. Crónicas centradas en una “realidad áspera” de una población objeto del saqueo de sus recursos así como de su resistente identidad, marcada “por el despojo y la subasta a extranjeros”.

Saccomanno enmarca la génesis de sus relatos en una guarnición militar de Junín de los Andes, a los veinte años, durante la colimba. Oportunidad en la que, como la mayoría de los mortales enfrentados a ese paisaje patinado de nada, la Patagonia imprimió su huella y su divisa. Esa nada “donde lo inmenso lo obliga a uno a enfrentarse consigo mismo, ni más ni menos que con su reducida pequeñez existencial y con su historia. Al abismarnos, como ningún otro paisaje, la Patagonia nos devuelve a nuestra concreta dimensión humana, nuestra finitud”. Si bien tales parajes atraviesan el conjunto de la obra narrativa del autor, como locaciones o personajes en sí mismos, al revertirse en forma de crónica exigen en forma notoria otra escritura. Logra un desarrollo textual donde registra una experiencia propia y apunta a “impedir su disolución en tiempo y espacio”, señala presencias, ancla una historia, le otorga “validez real”. Formula, al fin y al cabo, literatura.

Y tratándose de literatura, el autor arranca con un sobrevuelo intenso dentro del estado de arte de referencia, basándose en los escritos pioneros de geólogos, aventureros, historiadores, geógrafos, viajeros no siempre ávidos de espíritu literario, en su mayoría capturados por el embrujo surero, a lo largo de los últimos dos siglos. Delineada esa heteróclita biblioteca, Saccomanno se zambulle de lleno en las escenas particulares de los pobladores, cada una de las cuales porta la potencia de tornarse paradigma identitario de un conglomerado cultural. Así, la historia de un poncho a lo largo de un linaje, es capaz de dar cuenta de las más íntimas características del imaginario patagónico. Mitos y realidades enredados se disparan en el vacío del paisaje generando idealizaciones, “atribuyéndole desde rasgos temibles a poderes curativos. En lo que va de Darwin —que consideró la Patagonia tierra maldita— a Arlt —que en sus ficciones le concedía dones redencionistas— desde los centros urbanos, la región ha sido y es todavía visualizada como un paisaje de redención y cura”.

Tras reseñar en forma pormenorizada vida y epopeyas del expedicionario Ernest Shackleton (Irlanda, 1874 - Georgias del Sur, 1922) a la Antártida, el autor intercala una narración personalísima de atractivos melvillianos para trazar la distinción entre crónica y literatura sobre viajes. En esa línea, arremete contra Bruce Chatwin (Reino Unido, 1940 - Niza, 1989), “adalid del falseamiento” de la realidad, a raíz de un libro de 1977 en el cual plantea una fábula entre mágica y siniestra sobre los seis meses de recorrido por el territorio patagónico. Saccomanno desbroza con profundidad y elegancia ese texto mediante un desarrollo ejemplar del arte de desenmascarar a un falsario. Para contrarrestar al anterior, el autor reivindica la calidad literaria de Leopoldo Brizuela (Buenos Aires, 1963 - 2019) quien, sobre la misma escenografía, logra relatos “donde el empleo de la documentación y el testimonio son el motor de una imaginación desaforada”.

Respetada la cronología de construcción y subsiguiente publicación (aún sin consignar las respectivas fechas), la sucesión de crónicas de Escrito en Patagonia va armando un panorama de recorrido histórico y desencadenamientos políticos contemporáneos de la inmensidad austral argentina. Probablemente sin proponérselo, a fuerza de oficio y estilo, Saccomanno concreta en forma paulatina una caracterización plausible en su cohesión interna y articulación lógica. Precisamente la antípoda de los acartonados manuales geográficos y cursis guías turísticas. Por ello, avanza hacia la santacruceña ciudad de Caleta Olivia, en el centro del golfo de San Jorge, a partir de la cual traza el derrotero de la extracción de petróleo. Historiza desde el origen mítico del nombre de la ciudad, el desarrollo de la producción lanar y la explosión demográfica y comercial, resultado del arribo de YPF, incluidos casinos y prostíbulos. En una investigación de hormiga, el autor arma un mosaico histórico hilvanando testimonios de pobladores NyC (nacidos y criados) o migrantes de distintas provincias, trabajadores en diversos rubros. En función de las numerosas localidades que personalmente visita, el escritor va y viene entre las décadas, recopilando relatos. Pues, como “siempre en la Patagonia, cada historia no sólo tiene una historia por debajo, explicando sus claves ocultas, sino que estas, a su vez, se proyectan en otra nueva. El tema y las variaciones. En la inmensidad de viento y silencio, las variaciones en si mismas suelen ser también un todo absoluto. Dejemos hablar al viento”.

La hoy transformada en atracción turística prisión de Ushuaia conserva un siniestro historial de degradación humana, a la que no escapan los mismos guardiacárceles. Comparte una memoria de miserias con los caseríos populares aledaños que emergen cuando la nieve se disipa. Un puñado de testimonios reconstruye cientos de historias sepultadas bajo las piedras del presidio mientras el merchandising “contribuía y contribuye a anestesiar la memoria del dolor. Pero yo —apunta Saccomanno— no solo pensaba en la banalidad del mal y su comercialización. No, al menos, en un sentido estrictamente periodístico”.

Las experiencias del soldado británico Vincent Bramley en los eventos desatados en Malvinas durante 1982 y su posterior visita a sus otrora enemigos en territorio continental, pone en cuestión la literatura con esa temática. Tras una rauda revisión, el autor encuentra un punto de clivaje con los dos libros del paracaidista inglés, pasibles de “leerse, si se quiere, en un sentido naif, como ficción, pero también como realismo impiadoso. Creo que esta segunda actitud es la que corresponde”. En línea semejante inscribe Saccomanno las vivencias de otrora docente y luego redactor jefe del periódico de las islas, John Fowler, durante la invasión argentina.

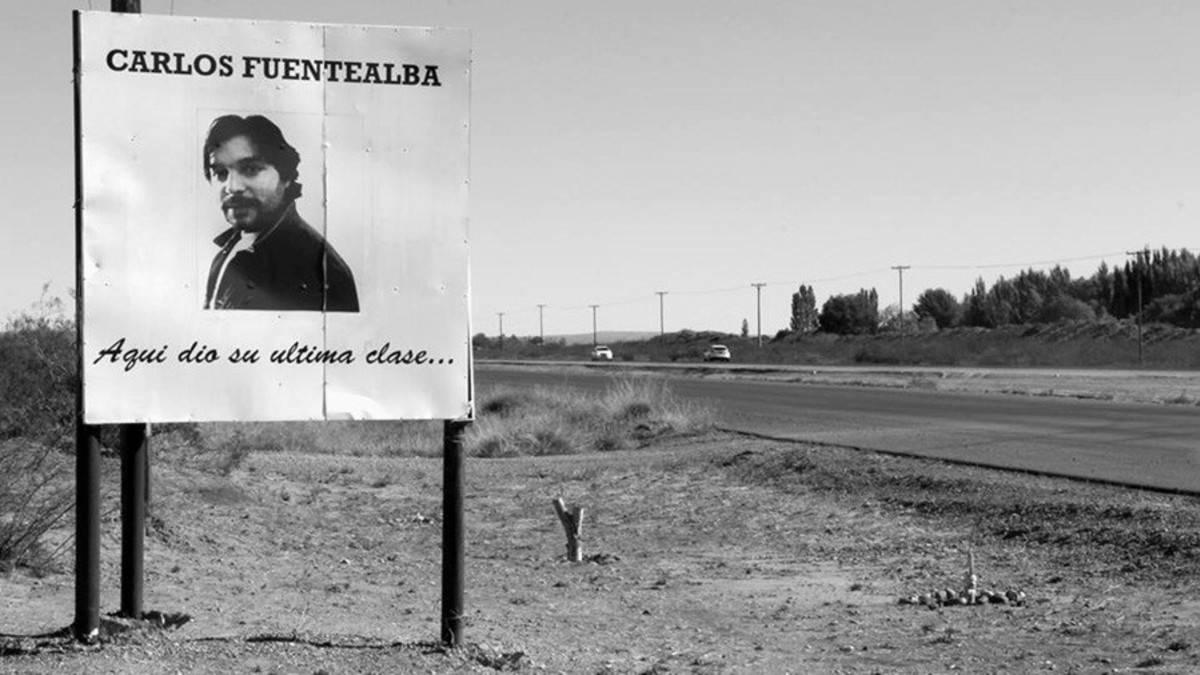

Merodeador habitual de las conmociones humanas, el cronista patagónico interactúa con los reclusos del penal de Rawson como invitado a un curso sobre literatura, para dar paso a la historia de Carlos Fuentealba, el maestro asesinado en Neuquén el 4 de abril de 2007 “por orden del entonces gobernador Jorge Omar Sobich, sus socios en el poder y su tropa represora”. Reconstruye las instancias del crimen y concreta una conmovedora entrevista con la esposa de la víctima, Sandra Rodríguez. La serie concluye con el reencuentro del autor con quien fuera su compañero en el servicio militar obligatorio en 1969. Orlando Santiago Balbo, Nano para amigos y compañeros del gremio docente, secuestrado y torturado durante la última dictadura, protagoniza un relato entrañable del que no está ausente la evocación de Diego Frondizi, también conscripto en aquella eventualidad, asesinado un año después de la baja durante una acción de la guerrilla a la que pertenecía.

Dado por muerto por Saccomanno, ya en democracia Balbo regresa a Neuquén desde el exilio a ejercer la docencia pese a la sordera remanente de los tormentos sufridos durante su cautiverio. El reencuentro con el autor décadas después deja de lado la colimba para ver “si estábamos a la altura de lo que habíamos querido ser”. Cada cual a su manera, la crónica actual comprueba cómo aquellos propósitos fueron cumplidos. Por la implicancia personal, la reconstrucción de la vida del Nano constituya el relato más detallado y conmovedor del libro, allí donde excede la biografía y alcanza las travesías que los amigos desarrollaron juntos en los parajes más recónditos. Esta crónica se cierra bajo un título walshiano: “Un luminoso día de justicia”. Presenciado en buena parte por el autor, releva el extenso juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén, entre los cuales el Nano fue una de las víctimas.

El lúgubre manto de cenizas que la erupción del volcán Puyehue volcó sobre Villa La Angostura en junio de 2011, convirtiendo la paradisíaca comarca y sus alrededores en una catástrofe humanitaria y ambiental, “eternautizando” un paisaje representativo de “la relación del hombre con la naturaleza y de la naturaleza con el hombre en el capitalismo”, clausura la serie. Junto con el relevamiento de la arrasadora invasión de la industria petrolera en Vaca Muerta, sintetizan una Patagonia actual desgajada entre el avance destructivo y los reducidos parajes que aún conservan su esplendor. Un homenaje a Osvaldo Bayer (Santa Fe, 1927 - Buenos Aires, 2015), en su carácter de “reflector enfocado en la injusticia”, se concentra “en un porvenir de resistencia que comenzó hace rato, el objetivo de nuestra palabra. En sus términos (los de Bayer), de lo que se trata: desnudar la banalidad de lo perverso, la pornografía de las armas y la obscenidad del privilegio”.

FICHA TÉCNICA

Escrito en Patagonia

Guillermo Saccomanno

Ayacucho, Buenos Aires, 2024

208 páginas

--------------------------------

Para suscribirte con $ 4.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí