Oferta y demanda o muerte

La estúpida apología del mercado de salud

Las ideas que guían estas breves líneas son bien sencillas y, por lo demás, comprobables por cualquier vecina o vecino de a pie. Por las dudas se dejan al final algunos textos y links para quienes no quieran ser engañados con la estafa intelectual del Estado mínimo, en especial, en su versión médica [1].

Las altisonantes y prepotentes medidas tomadas por el Ejecutivo local a golpe de decreto para el sector salud, son parte de lo que sus brainstormers denominan batalla cultural, una lucha destinada a imponer algo que ya existe y bien conocido en suelo local, al menos hace más de un siglo y medio, como es el mercado de salud. Y así como se cansan de denunciar un socialismo que nunca llegó al gobierno en la Argentina, también son predicadores de un mercado de salud que funciona, con eficacia dispar, desde la caída del Restaurador de las Leyes, don Juan Manuel de Rosas, en 1852. Raro. Muy raro, de hecho.

Cabe preguntar: ¿para qué promocionan en forma mesiánica algo que ya existe? Posible respuesta: por un lado, para distraer la atención sobre el mal funcionamiento de ese mercado de salud; y, por otro, para aumentar aún más la tasa de ganancia y de plusvalor de los big players del sector. Seguro que hay otros objetivos, pero que estos dos están presentes es un dato innegable.

Detengámonos en las medidas que implicarían al difunto Ministerio de Salud. Los ejemplos se multiplican, aquí nombramos las más visibles de los últimos 14 meses:

—La reducción del Ministerio de Salud a una Secretaría dependiente de un gólem trasnochado y paquidérmico llamado Capital Humano. Concepto turbio si los hay, dentro de las modernas ciencias sociales. (¿Se busca reducir al mínimo la autoridad sobre los empresarios?)

—La quita de restricciones a los aumentos de las prepagas. (¿Se busca el empoderamiento de la oferta?)

—El aumento exorbitante del precio de los medicamentos, tanto los producidos por los laboratorios locales, como los producidos por los laboratorios internacionales. (¿Se busca la fidelización de la posición de mercado?)

—El desmantelamiento de las políticas públicas que daban ayudas a pacientes y a sus familiares, en forma de medicamentos oncopediátricos, o para portadores de HIV, o traducibles en pensiones por discapacidad. (¿Se busca la estigmatización del sistema de necesidades reconocidas y derechos adquiridos en salud?)

—La asfixia sistémica a las formas públicas o sociales de cobertura de salud, sea que hablemos de los hospitales públicos o de las obras sociales sindicales. (¿Se busca la destrucción de las capacidades del Estado?)

—La escalada de agresiones a los trabajadores de salud bajo el supuesto aberrante de ser kirchneristas, o populistas. (¿Se busca atacar a los grupos profesionales con capacidad de contralor del sector empresarial?)

—La agresión a instituciones insignias de la atención pública en nombre de una poco creíble necesidad de auditoría, sea que hablemos de hospitales escuelas (como el Hospital de Clínicas), o de hospitales psiquiátricos (como el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte), o la cancelación de obras en curso en hospitales, mayormente en territorios esquivos para el Ejecutivo. (¿Se busca la apropiación privada del capital espacial e institucional del sector?)

Agreguemos que en los últimos días fuimos testigos atónitos de:

—Una agresión formidable a las políticas de salud sexual y reproductiva, que equiparó las sexualidades-woke a un “cáncer a extirpar” y a “pedofilia”. Estas medidas solo serían aceptables a cambio de la privatización de sus costos. (¿Se promueve la eugenesia del mercado?)

—El infantilismo de anunciar la retirada de la OMS, para ganar en libertad de acciones en materia de salud. (¿Realismo periférico alineado con el sector salud estadounidense?)

El mensaje detrás de cada una de estas embestidas es que Lady Market es algo superior en términos ontológicos y morales a otras formas de gestión y articulación del tejido social. Todo el que se resista a este axioma simplón y brutal es un “hijo de puta que hay que ir a buscar”. Una abuela pidiendo sus medicamentos y un turno más o menos rápido en el hospital municipal o zonal, su nieta pidiendo asesoramiento sobre anticonceptivos, un compañere trans pidiendo los medicamentos para el HIV, o su vecino pidiendo el tratamiento oncológico para su hijo, y desde ya, el médico que los atiende a todos, pidiendo por buenos salarios, tanto a la prepaga como a la institución pública que lo contrata y luego lo flexibiliza; todos son (todos somos) amorales sobre los que caerá el castigo del Ejecutivo.

Hay que pagar muy caro los servicios en salud, incluso mucho más caro que en las economías centrales. Y desde ya, olvidarse de la trilogía “necesidades, derechos y políticas públicas en salud que atiendan a esos derechos”. En caso de una pandemia, nada de pedir el derecho a vacunas o a una cuarentena ordenada, como han hecho todos los reinos y países con cierto instinto de supervivencia, desde el siglo XIV a nuestros días. El mercado manda y, en especial, la circulación de cuerpos y mercancías en el mercado manda. A dónde nos manda es otro tema. Muy probablemente al inframundo, a navegar con Caronte, como quedó en evidencia durante la última pandemia. “Que se mejoren, allá en la eternidad”, decían Los Redonditos de Ricota a mediados de los años ‘90. Las necesidades en salud son, antes que nada, un coto de caza de los grandes formadores de precio del mercado de salud. Las estrategias retóricas y argumentales que circulan en el terreno pantanoso de las redes y los medios se deberían acomodar a esa “filosofía del mercado” básica.

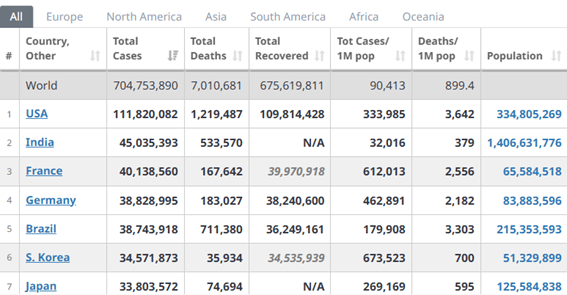

Es instructivo detenerse en el último punto. Es decir, en el realismo periférico y su relación de dependencia con el sector salud estadounidense, y observar la realpolitik en salud de Donald Trump durante la pandemia, en el último año de su primer mandato. El gobierno federal de Estados Unidos no adhirió a una cuarentena, dejando la potestad de la gestión de este tipo de medidas a los diversos estados que integran el país, cuya coordinación fue problemática. La prioridad se puso en la circulación de mercancías. Lady Market estuvo al mando. En este punto, el paralelismo con la actual actitud del gobierno argentino frente a la catástrofe de los incendios en las provincias patagónicas o a la potencial epidemia de dengue desatada en el verano de 2024 es de manual, pasmoso e instructivo. Quizás convenga recordar algunas cifras emitidas por el Coronavirus Resources Center de la Johns Hopkins University que, como se sabe, está lejos de ser soviético, castrista, chavista o maoísta. Prestemos atención a las cifras de muertes totales y muertes por millón de habitantes (“Total Deaths” y “Deaths/1M pop”) en pandemia:

Las cifras que dejaron las prerrogativas de Lady Market en Estados Unidos son dantescas. Hablamos de más de 1.200.000 muertes. Duplica la cantidad de muertos de la India, cuya base demográfica es la más grande del planeta, con más de 1.400 millones de seres humanos, es decir, cuatro veces la población de Estados Unidos. Claro, la India está entre los países que aplicaron “cuarentenas cavernícolas”. Y por si algún libertario de cotillón quisiera objetar la “especificidad” de Estados Unidos, en la lista también está el Brasil de Jair “Gripezinha” Bolsonaro, que también respetó las prerrogativas de Lady Market. Es el segundo país en la lista, con más de 700.000 muertos. Es cierto que la dureza e impopularidad de las cuarentenas no evitó cifras de muertes altas en los países que decidieron aplicarlas. No es menos cierto que la diferencia en los resultados es abrumadora.

Las explicaciones de estas cifras son sencillas. Como han señalado una nada despreciable cantidad de investigaciones, en condiciones históricas no pandémicas, la circulación de mercancías es uno de los principales vectores de enfermedades. Y en condiciones de afloramiento pandémico, el mercado es uno de sus principales aceleradores [2].

Este tipo de datos sorprende un poco y, en especial, a quienes tienen poco contexto de la historia de la salud pública y el papel del sector privado en Estados Unidos. El tema es complejo y excede con creces los objetivos aquí planteados. Solo diremos que una política en salud librada a la hegemonía de la Big Medicine y la Big Pharma fue la compañera de ruta del macartismo hacia cualquier forma de “medicina socializada”, al menos desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Esa política fue la base del desastre protagonizado por Ronald Reagan y George Bush (padre) frente al estallido de la pandemia de HIV en los años ‘80. La falta de respuesta y empatía del Estado federal frente al aumento descomunal de muertes por HIV, aún hoy día, son señaladas como una deuda en la moderna historia de la salud estadounidense [3]. De hecho, la administración Reagan es recordada por el profundo recorte presupuestario a las investigaciones sobre el HIV, en momentos en que la crisis pandémica no daba tregua. Las respuestas políticas y algunas de las posturas y declaraciones personales de Ronald y Nancy Reagan anticiparon con mucho las bravuconadas de los modernos libertarios, haciendo gala de homofobia y perversión moral conservadora. Quienes peinen algunas canas recordarán uno de los conceptos con que bautizaron la emergente pandemia de HIV: el “cáncer gay”.

En pocas (y brutales) palabras, dejar morir personas de forma innecesaria durante una pandemia, para no tocar los privilegios de las corporaciones del sector salud y además sostener el equilibrio fiscal, es el corazón del American Way. Ese estilo fue denunciado por la OMS y la respuesta de Trump fue salir de esa organización y acusarla de las consecuencias de sus propias acciones. Como es visible, hizo escuela y hoy tiene seguidores. Pero antes que esa salida mimética efectiva, importa más la política sostenida en forma explícita por el think tank libertario como una alternativa: empoderamiento del mercado o muerte. Cualquiera de los nueve ítems señalados puede (y debe) ser pensado desde las tensiones que genera la filosofía del mercado tratándose de salud y enfermedad. Los otros sectores de fuerte presencia en la salud argentina, el sector público y las obras sociales sindicales, deberían amoldarse a los ritmos del mercado, aceptando y adaptándose a las prioridades de las corporaciones de salud.

Es hora de repensar los usos del concepto “batalla cultural”. El campo de la salud y la enfermedad es un buen terreno para ello. No es una lucha puntual (de posiciones, se decía antiguamente) por el convencimiento, sino una verdadera guerra ideológica a escala, cuyo territorio es el derecho a la salud en la sociedad civil local. No es tal o cual punto de la agenda de salud o varios de ellos al unísono. Son también los grandes ideologemas de fondo. Por ejemplo, ¿bajo qué forma se distribuyen los servicios en salud? Sobre todo, ¿en qué medida se los incluye como derechos o, por el contrario, como bienes de mercado? Y, en estrecha relación, ¿qué papel adquiere lo público y lo privado de cara a ese debate, y qué lugar y qué posición se da a temas de enorme impacto social, como los costos impuestos por el sector privado, la eficacia de las prestaciones públicas, el papel de las tecnologías en la atención y los costos?

[1] Posibles lecturas:

- Susana Belmartino, La atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos. (Buenos Aires: Siglo XXI: 2005).

- Adrian Kay and Owain David Williams (eds) Global Health Governance. Crisis, Institutions and Political Economy (Nueva York, Palgrave McMillan: 2009).

Graham Dutfield, That High Design of Purest Gold. A Critical History of the Pharmaceutical Industry 1880–2020 (London, World Scientific: 2020).

- Lesley Doyal & Imogen Pennell, The Political Economy of Health. (Londres, Pluto Classic: 1994, [1979]).

- Julia Lynch, Regimes of Inequality: The Political Economy of Health and Wealth (Reino Unido, Cambridge University Press: 2020).

[2] Mark Harrison, Contagion. How Commerce Has Spread Disease (NH, Yale University Press: 2012).

[3] Tasleem J Padamsee, Fighting an Epidemic in Political Context: Thirty-Five Years of HIV/AIDS Policy Making in the United States, Social History of Medicine, Volume 33, Issue 3, August 2020, pp. 1001-1028.

* Pablo Souza es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Historia Social de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).

--------------------------------

Para suscribirte con $ 4.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí