Tomados por el odio

Lengua común de vecinos alertas y jóvenes rastreros

Estamos en una época tomada por las pasiones tristes o, mejor dicho, por las pasiones bajas que surcan los bajofondos; una época donde el odio tiene más cajas de resonancia y cada vez más quorum. No solo el odio, sino el resentimiento, la ira, el asco, la indignación, el miedo, pero también la amargura, la depresión, la tristeza sin causa. Una época donde el odio puede ser incluso el antídoto más barato para evitar caer en la depresión.

Lengua franca universal

El odio se ha convertido en la lengua franca de la política. Una política sin imaginación, a la que no se le caen muchas ideas, que hace tiempo se dedica al bacheo electoral, que le ha puesto megáfono al odio. Una política que renunció a la argumentación para concentrarse en el espectáculo y los eslóganes, que hizo de los debates un espacio de polarización y donde no hay lugar para los acuerdos o los acuerdos son cada vez más difíciles de encarar.

Pero el odio también es el lenguaje común de la sociedad: hablo del odio de los vecinos hacia los jóvenes plebeyos, pero también del odio de los jóvenes plebeyos hacia los vecinos en general, los transeúntes, los comerciantes, los vigilantes. Puede que ese odio esté hecho de distintas prácticas y estereotipos, pero el temperamento es más o menos el mismo. Un temperamento que a veces se confunde con la ansiedad y el fastidio, pero también con el vértigo y el hastío.

El odio es la expresión de la impotencia de una sociedad que no sabe qué hacer. No saben los vecinos y no saben tampoco esos jóvenes. Gente que se sabe cada vez más sola, que se ha ido desenganchando de las tramas sociales; por un lado, porque cada vez es más individualista, pero, por el otro, porque las organizaciones políticas y sociales las fueron sacando de su radar.

Aclaro que el odio no me parece un problema. Es una pasión humana, como tantas otras. Todos odiamos. El problema no es el odio en sí, sino la guarda del odio (el odio para sí), la incapacidad para desactivarlo. La perpetuación en el tiempo del odio. Dicho de otra manera, el problema son los bancos de odio. Las personas invierten cada vez más tiempo y energía en el odio; deciden guardarlo, acumularlo. Un odio que no se desactiva, que la política, lejos de buscarle una interpretación alternativa que lo comprenda y redireccione —no digo para desapercibirlo o para subestimarlo, sino para desactivarlo—, lo fagocita, le echa leña al fuego, cizañea, clava su aguijón, su cinismo.

¿Y por qué se guarda el odio? ¿Por qué los vecinos guardan el odio? Primero, porque la gente aprendió que la manera de tener voz será ostentando su odio. Hoy día hay mucha gente que vive del odio, necesita del odio o el resentimiento para tener voz: vaya por caso la víctima y muchas organizaciones de víctimas, pero también las minorías identitarias que hicieron del estigma que cargan una pancarta, un motivo para estar orgullosos. La gente aprendió que ser víctima es un mérito y una garantía para que te den bolilla. Cuando la sentencia moral depende de la capacidad de memoria de cada uno, hay que volver a pasar una y otra vez sobre los hechos que nos marcaron para volver a sentirlos. Sentimientos negativos que pueden convertirnos en resentidos.

El odio vecinal

Ahora bien, ¿por qué los vecinos guardan el odio? Acá me gustaría agregar otra expectativa: la gente sabe que para pasar a la acción necesitará movilizar toda esa energía anímica negativa. Me explico: no hay linchamiento o tentativas de linchamiento sin odio. Para escrachar a alguien en el barrio o en los lugares de trabajo, se necesita el odio; para hacer justicia por mano propia, se necesita odio; para quemar intencionadamente una vivienda y expulsar a una familia del barrio y luego quedarse con la casa, se necesita odio. Para tomar una comisaría o dar vuelta los patrulleros, incendiarlos, se necesita odio, bronca. Quiero decir, para pasar a la acción se necesita odio. Las acciones colectivas o individuales disruptivas y punitivas necesitan de la guarda del odio. El odio es la violencia antes de la violencia. El odio es el insumo secreto de sus violencias. La violencia es la manera de reponer los umbrales de tolerancia en los barrios plebeyos. Cuando el Estado está ausente o mira para otro lado, o se recuesta sobre la capacidad de consumo de los vecinos, entonces los vecinos saben que necesitarán del odio, que tendrán que invertir en el rencor para tramitar sus problemas.

Una de esas inversiones son los estigmas que se cuecen en la conversación pública o más o menos pública, en los rumores cotidianos. La gente vuelca el odio en los estigmas, dedica mucho tiempo a tallar palabras filosas para nombrar al otro como problema, como alguien peligroso. Y hablo de palabras filosas porque son palabras que tienen la capacidad de cortar los lazos, de ir dejando solos a aquellas personas, en este caso a los más jóvenes, que fueron apuntados como problemáticos, barderos, pibes chorros, faloperos.

Y que conste que no reniego de los estigmas. Por un lado, considero que son una forma de control social. Los rumores son una forma que tienen los vecinos del barrio para canalizar y procesar los problemas o malentendidos: los estigmas operan como una sanción moral que pende sobre aquellos que se corren o amenazan correrse hacia comportamientos violentos. La estigmatización es la expresión de la modificación de los umbrales de tolerancia o, mejor dicho, una manera de resguardar esos umbrales, de señalarles a los jóvenes que no se va a ceder, que más allá de ese límite se va a actuar. Como señaló Laurent Mucchielli, “si un proceso de pacificación de las costumbres tiende a reducir el recurso de la violencia, es porque tiene como consecuencia primera la de estigmatizarla, la de degradarla”. Cuando una sociedad no soporta más la violencia o determinadas prácticas que experimenta como violentas, no les reconoce más sentido, decide no legitimarlas y empieza a estigmatizar. Con esos estigmas los asuntos privados devienen un asunto público; es una manera de decir que no se toleran más determinadas violencias. Lo que quiero decir es que no hay que deducir rápidamente que donde hay un estigma florece la violencia. No necesariamente. De modo que hay que ir con más cuidado.

Ahora bien, en las sociedades fragmentadas, cuando los vínculos sociales se han ido debilitando, cuando los contratos comunitarios que pautaban la vida de relación, que organizaban los diálogos entre las diferentes generaciones, se han desdibujado, entonces los estigmas pierden su fuerza moral. Los estigmas quieren llenar un vacío social, recubrir el bache que existe entre los adultos y los jóvenes, pero fracasan en esa tarea. Pueden que los estigmas alcancen para orientar las conductas de los adultos, pero difícilmente puedan zurcir los vínculos con los más jóvenes. Al contrario, profundiza las distancias entre ambos actores y reproduce las condiciones para que los malentendidos escalen hacia los extremos. Los estigmas son una solución imaginaria destinada a fracasar toda vez que proponen encuadrar las relaciones sociales modificando la interpretación individual de uno de los actores.

Pero conviene no subestimar el peso que tienen estas palabras. Los estigmas van preparando el terreno para la violencia. Como dijo Harold Garfinkel, para agredir a alguien hay que degradarlo previamente, hay que hostigarlo (recordemos que hostis significa enemigo, hostigar significa convertir en enemigo, despojarlo de su condición de ciudadano primero y de humanidad después para volverlo un sujeto “matable”). No hay guerra de policía sin degradación moral. Para pegarle sin culpa a alguien, primero hay que enemistarse con él, hay que apuntarlo como extraño, como enemigo, como un actor ininteligible. Estamos en sociedades que están perdiendo la paciencia, cada vez menos hospitalarias, que están cada vez menos dispuestas a cobijar al otro con dificultades. Como señaló alguna vez Derrida, hemos pasado de la hospitalidad a la hostilidad y esa hostilidad está ganando otra vez el espacio público, reclutando adhesión entre los vecinos del barrio.

Ahora bien, no perdamos de vista tampoco otra paradoja: el odio es un insumo moral que sirve para tomar distancia, pero también para juntar. Sirve para pegar, pero también para conectar. Como cantaba Charly García: “Es parte de la religión”. Aquello que nos junta es lo que nos separa. No hay identidad sin alteridad. El odio es una máquina de componer enemigos para, de esa manera, certificar la afinidad de la gente que odia. El odio alinea el “yo” al “nosotros”. Nos separa de “ellos” y nos junta a “nosotros”. Necesitan despreciar a “ellos” para certificar la afinidad a “nosotros”, para afirmar una identidad. Una identidad que será puesta en peligro por la alteridad, vivida como una amenaza. Dicho de otra manera: en una época tomada también por las identidades, el odio es un recurso moral imprescindible y las identidades se blindan con las pasiones bajas.

El odio rastrero

El odio embutido en estos estigmas es un búmeran social. Para decirlo con un cantito tribunero: “Las palabras que vos tiraste van a volver”; más temprano que tarde van a volver, y pueden volver de manera recargada, con un plus de violencia que ya no podrá endosarse a la cuenta de la instrumentalidad, porque esos estigmas que fueron resintiendo y llenando de rabia y odio a los jóvenes se transforman en un insumo moral para componer la identidad de un tipo duro.

Teresa Caldeira en Ciudad de muros nos cuenta que los eventos violentos tienen la capacidad de desordenar el barrio. Una manera de ordenar lo que se ha desordenado será a través de las habladurías. Una actividad destinada a fracasar toda vez que los jóvenes tienden a apropiarse de aquello que los pone en tela de juicio para convertirlo en un insumo moral que les permita seguir componiendo la dureza que necesitan para estar en el espacio público y hacer frente a los actores que les plantean desafíos, sean los policías, los otros grupos de jóvenes con quienes mantienen picas o broncas y los mismos vecinos alertas.

No hay que perder de vista tampoco que estamos en el terreno de las “profecías autocumplidas”. Merton decía en su clásico libro Teoría y estructura sociales que “la profecía que se cumple a sí misma es, en origen, una definición falsa de la situación que suscita una conducta nueva, la cual convierte en verdadero el concepto originalmente falso”. Definiciones, agregaba Merton, que “perpetúan el reinado del error, pues el profeta citará el curso real de los acontecimientos como prueba de que tenía razón desde el principio” sin darse cuenta de que lo que está sucediendo está directamente vinculado a las categorías que se usaron para nombrar el problema.

Para decirlo con las palabras de otro sociólogo, Norbert Elias: “Dale a un grupo un nombre malo que ese grupo tenderá a vivir según él”. En efecto, una manera de lidiar con los estigmas será apropiarse de ellos, pero cargándolos de otro valor: lo negativo se vivirá como algo positivo, la vergüenza se volverá un motivo para estar orgulloso. “Yo no te quería robar, pero te cabió”: cruzamos la calle apenas lo vimos o aceleramos el tranco, agarramos la mochila fuerte contra el pecho. Todas situaciones que a estos jóvenes no les suceden una vez al año, sino varias veces en el mismo día. Los jóvenes van acumulando bronca, se van llenando de odio también.

Pero ese resentimiento no solo es consecuencia de los procesos de estigmatización abiertos por la vecinocracia, sino que es el resultado de la presión que el mercado ejerce sobre estos jóvenes. El mercado puso a los jóvenes a compararse entre sí constantemente. Los jóvenes no se comparan con la gente que vive en el country, frente a su barrio. Uno se compara con el compañero de banco de la escuela, con el hijo del vecino, con los amigos que paran en la junta todas las tardes. Y si esos amigos tienen el celular de última generación, ¿por qué él no puede tenerlo? Si uno de ellos tiene las últimas Nike, él también las quiere tener. Por eso nos preguntamos con Gabriel Kessler: ¿Cuánto de las violencias agregadas al delito callejero es el resultado de la envidia que genera la cultura del consumo, de la envidia o el placer ligado al consumo?

Fragilización

El odio está enrareciendo la vida en las grandes ciudades, especialmente en los barrios plebeyos, donde todo el mundo se conoce, se tiene de vista, se sigue de cerca.

Las habladurías estigmatizantes, el consumismo desenfrenado y los delitos rastreros están poniendo las cosas muy difíciles para todos. La gente anda con la mecha corta y está dispuesta a pasar a la acción en cualquier momento. Pero sus acciones violentas, sea un linchamiento o un robo violento, lejos de detener la violencia, pueden contribuir a escalar los conflictos hacia los extremos. Se sabe que el riesgo de la violencia siempre ha sido la venganza. Y la venganza contribuye a fragilizar los vínculos sociales. Y lo que es peor aún, crea condiciones para subalternizar la vida en los barrios plebeyos.

No es casual que después de estos eventos se redoblen las intervenciones violentas de las policías. Como escribió Gema Santamaría Balmaceda, investigadora mexicana radicada en San Diego, que realizó una investigación sobre los linchamientos en la ciudad de Puebla, estas violencias no son una violencia contra-hegemónica, no son formas de justicia popular. Es una violencia de pobres contra pobres, que tiende a reproducir la subalternidad de la comunidad. La violencia de los linchamientos, que imitan la violencia estatal, pero también la violencia embutida en los delitos callejeros, pone en marcha ciclos de violencia que terminan subalternizando más aún a la comunidad. Una violencia que dispara otras violencias hegemónicas.

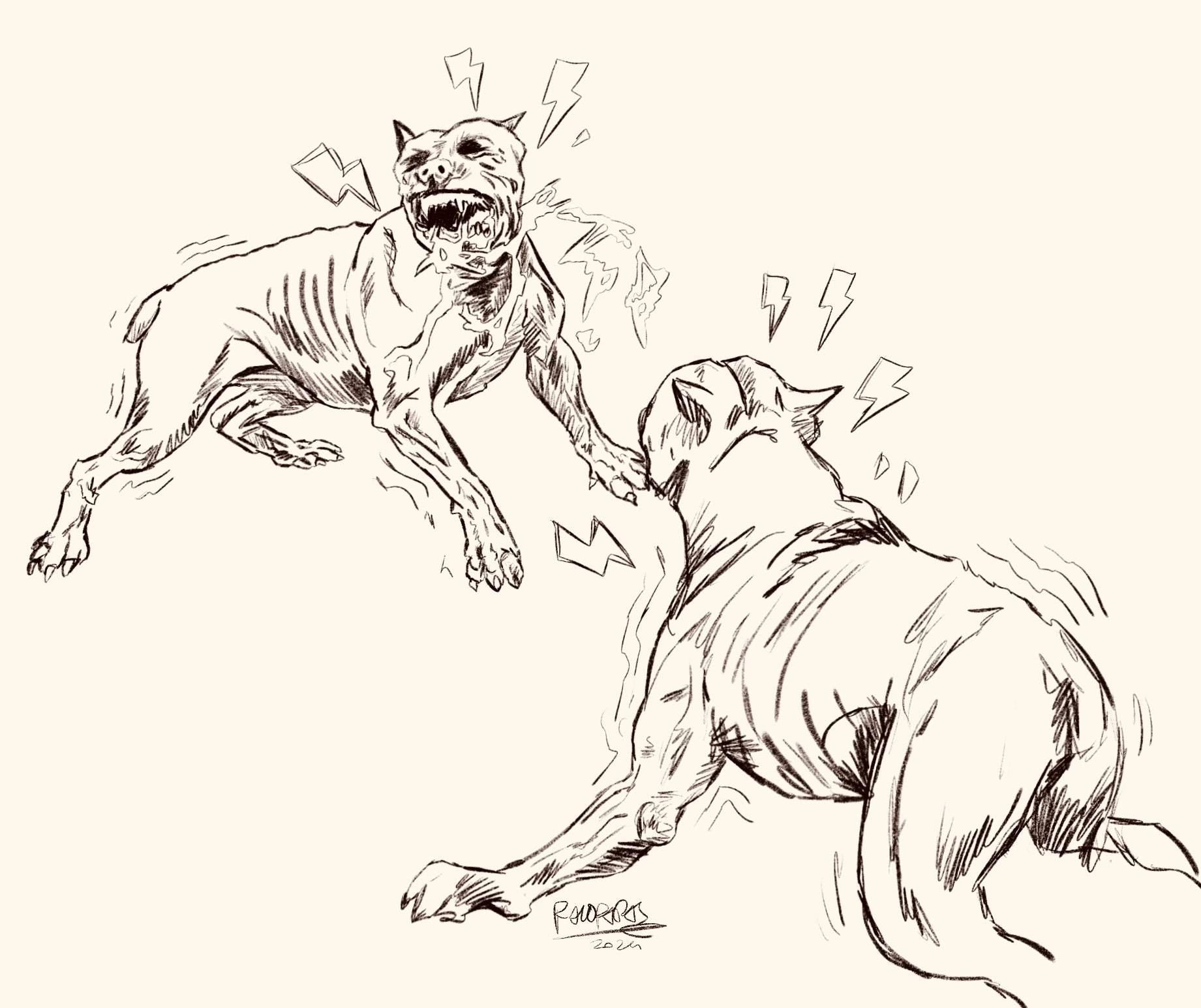

Todas estas violencias plebeyas, lejos de representar prácticas contestatarias, de articular una protesta en los sectores populares, terminan reforzando la hegemonía de las élites y vigorizando las formas de control policial o criminal. Mucha gente está perdiendo la paciencia y se muestra cada vez más rabiosa. Tiene sobradas justificaciones para estarlo. Recordemos lo que dijo Hannah Arendt: la rabia es aquello que sentimos cuando las cosas podrían ser de otra manera y sin embargo no lo son. Por eso se la pasa mostrando los dientes, gruñendo, “ladrando a lo bobo”, “con el hocico afiebrado recuperando palitos”, escupiendo saliva, presto a dar el salto en busca de su ración con un gran tarascón, sin darse cuenta de que su excitación es la expresión de una impotencia que la dejará exhausta y pondrá las cosas en lugares cada vez más difíciles.

* Esteban Rodríguez Alzueta es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de Sociología del Delito en la especialización y maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y de la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Temor y control; La máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos; Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil; Prudencialismo: el gobierno de la prevención; La vejez oculta, y Desarmar al pibe chorro.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí