LOS IMPOSTORES

En 1955, el psicópata Ripley creado por Patricia Highsmith era una anomalía. Hoy es un modelo

Patricia Highsmith publicó su primera novela, Extraños en un tren (1950), cuando tenía 29 años. Su éxito inicial fue discreto, pero un señor muy talentoso llamado Alfred Hitchcock pescó su potencial al vuelo y la llevó al cine velozmente. Es que la historia era irresistible. Los que se cruzan en un tren son, en efecto, extraños, dos tipos que coinciden en un vagón, se sientan frente a frente y se embarcan en una conversación que, al comienzo, es casual. Hasta que uno de ellos, Guy Haines, comete la ingenuidad de contar algo personal: que quiere divorciarse de su mujer infiel para casarse con su amada actual. En ese momento su interlocutor, Charles Anthony Bruno, entiende que tiene ante sí una oportunidad y le ofrece un intercambio. Si Haines asesina al padre de Bruno, a quien este odia con ganas, el mismo Bruno se compromete a matar a la esposa de Haines. De ese modo ambos saldrían beneficiados y con grandes posibilidades de resultar impunes, porque ninguno tiene móvil alguno para cometer el crimen. ¿Qué cosa liga a Haines con el Bruno mayor a quien nunca vio en su vida o a Bruno Junior con la esposa de Haines, cuando técnicamente los dos potenciales asesinos no se conocen?

Todavía recuerdo la impresión que la película me produjo cuando la vi por vez primera, siendo un crío. La pesqué por la tele, empezada, en el marco de algún ciclo de fin de semana, tipo Cine de súper acción. Las condiciones en que la vi no podían ser peores: doblada al español, cortada por publicidades cada dos por tres. No sabía ni cómo se llamaba. Tampoco había oído hablar de Hitchcock, ni mucho menos de Highsmith. Pero el film me atrapó, forzándome a interrumpir el juego físico en que estaba embarcado mientras la tele parecía emitir para nadie. El uso que Hitchcock hacía allí del montaje paralelo, cortando frenéticamente entre el match de tenis de Haines —que en el film es una estrella de ese deporte— y el esfuerzo de Bruno por recuperar el encendedor de Haines, que cayó en una alcantarilla cuando lo necesita para implicar a su socio renuente, me produjo una ansiedad que nunca antes había experimentado. Años más tarde reconocí el recurso narrativo al final de El padrino, cuando Coppola corta entre la ceremonia del bautismo y los crímenes que revelan que el personaje al que el título se refiere no es Vito Corleone sino su hijo Michael. Lo que hace allí Coppola es sublime, pero a esa altura yo estaba familiarizado con el truco. Me lo había revelado Hitchcock, una tarde lluviosa de sábado, desde la pantalla en blanco y negro de Canal Once.

Después de ese debut, Highsmith publicó otras dos novelas. La primera de ellas bajo un seudónimo: Claire Morgan, detrás del cual pensaba protegerse, porque se trataba de una obra transgresora. Se llamaba El precio de la sal (1952), y no se contentaba con contar una historia de amor lésbico, sino que además lo coronaba con un happy ending, cuando la moral de la época demandaba un final aleccionador para todas y todos los que quisiesen apartarse de la heterosexualidad. Highsmith reconoció la autoría del libro recién en 1990, cuando la editorial Bloomsbury lo publicó nuevamente bajo el título Carol. (Que es el mismo de la preciosa adaptación cinematográfica que Todd Haynes estrenó en 2015, protagonizada por la esplendente Cate Blanchett.) Después vino la novela The Blunderer (1954), un refrito de Extraños en el tren movilizado por la misma convicción de que quitarse de encima a una esposa hinchapelotas es un gran móvil para el crimen. (Highsmith fue siempre un original manojo de contradicciones: era lesbiana pero tendía a la misoginia, le gustaban las mujeres para coger pero prefería la compañía masculina.)

Tal vez por eso, cuando encaró la escritura de su cuarta novela, lo hizo desde la convicción de que debía romper con los moldes que hasta entonces la habían atenazado. Con El precio de la sal se había atrevido a ir lejos, bajo la protección del seudónimo. El romance lésbico era una osadía, pero mucho más lo era la idea de que aquellas dos mujeres podían llegar a ser felices en el seno de una sociedad tan hipócrita. (De hecho, El precio de la sal / Carol es la única de las obras de Highsmith donde no hay violencia física, ni crímenes, ni suspenso a la manera del policial.) Pero en las primeras obras firmadas con su nombre —tanto Extraños como The Blunderer—, Highsmith cedió al peso de la convención social. Sus protagonistas incurrían en crímenes o por lo menos los asumían como algo deseable, pero terminaban siendo castigados por ello.

Es más que comprensible: Highsmith debutó como escritora en los Estados Unidos de posguerra, ese mundo próspero e idílico donde las cosas sólo podían hacerse del modo correcto y, si no se las hacía como Dios mandaba, resultaban negadas y barridas debajo de la alfombra. Por eso creó a Tom Ripley: porque necesitaba hacerse cargo de la oscuridad del mundo —o al menos de la propia—, y gritar a los cuatro vientos que no es cierto que en nuestras sociedades el crimen termine mal, fracasando y siendo castigado. Al contrario: puede llegar a ser maravillosamente redituable. Si sabés llevarlo, puede hasta convertirse en una carrera y constituir la base de tu éxito social. (En Occidente, al menos. Días atrás una empresaria de bienes raíces fue condenada a muerte en Vietnam, por un fraude de 44.000 millones de dólares. Al instante, alguien bromeó por Twitter: "Acá la hubiésemos nombrado ministra de Economía".)

El talentoso señor Ripley se publicó por primera vez en 1955. Contaba la historia de un joven de 25 años, Tom Ripley, huérfano desde pequeño —sus padres se ahogaron en un accidente—, que sobrevive en Nueva York llevando a cabo pequeñas estafas. Cierto día lo aborda en un bar un tipo de mediana edad y aspecto próspero, que dice llamarse Howard Greenleaf y ser el padre de Dickie, otro joven de 25 a quien Ripley conoció superficialmente durante sus años escolares. Greenleaf le dice que Dickie está viviendo en un pueblo de Italia llamado Mongibello y que se niega a volver a pesar de que su madre, enferma de leucemia, lo reclama. Ripley recuerda apenas a Dickie, pero lo disimula. Greenleaf le propone entonces que viaje a Europa, con pasaje y expensas a su cargo, para que convenza a Dickie de regresar. Para Ripley se trata de una oportunidad caída del cielo. En Nueva York, sus perspectivas se agostan día tras día. Europa suena a cheque en blanco. Aun cuando no logre convencer a Dickie, podría quedarse allí, conseguir trabajo y comenzar una vida nueva.

Ripley aborda a Dickie en Mongibello y, para ganarse su confianza, no finge un encuentro fortuito sino que le confiesa la estratagema de su padre. Lejos de rechazarlo, Dickie dice a Ripley que se quede con el dinero de Greenleaf senior, que por cierto tiene de sobra. Y no sólo tolera que Ripley permanezca en el pueblo, sino que le ofrece que se aloje en su casa.

Dickie y Ripley congenian, de modo que perturba la relación que Greenleaf junior sostenía con la única otra estadounidense de Mongibello, una joven aspirante a escritora llamada Marge Sherwood. Ripley percibe que su presencia opera como una cuña entre los otros dos, pero no le importa: durante semanas, lo único que lo moviliza es el deseo de aproximarse a su anfitrión, de volverse imprescindible para Dickie, de compartir su vida. Hasta que comprende que Dickie planea sacárselo de encima y su atracción gravitacional se convierte en rechazo —Graham Greene decía que Patricia Highsmith era "la poeta de la aprensión"—, y de buenas a primeras, Ripley decide matarlo.

No se trata de un crimen premeditado. Lo de Ripley es apenas la consecuencia material de la conciencia que acaba de adquirir. Ha comprendido que Dickie no estuvo nunca a la altura de su buena fortuna —contó siempre con una buena familia, con la posibilidad de vivir sin trabajar y de dedicarse al arte sin tener los mínimos dones para ello (porque Dickie pretende ser pintor), con un presente dorado en ese pueblo que Highsmith describe a imagen y semejanza de la deslumbrante Positano—, y que en consecuencia no merece nada de lo que posee. Por eso no se limita a matarlo, eso no le alcanzaría, no le sería suficiente: lo que Ripley hace es ocupar su lugar, se transforma en Dickie, empieza a vivir como él considera que Dickie debería haber vivido. Y a partir de entonces, Highsmith se limita a contar las mil y una contorsiones que Ripley debe hacer para evitar ser atrapado, mientras sigue viviendo como un bacán.

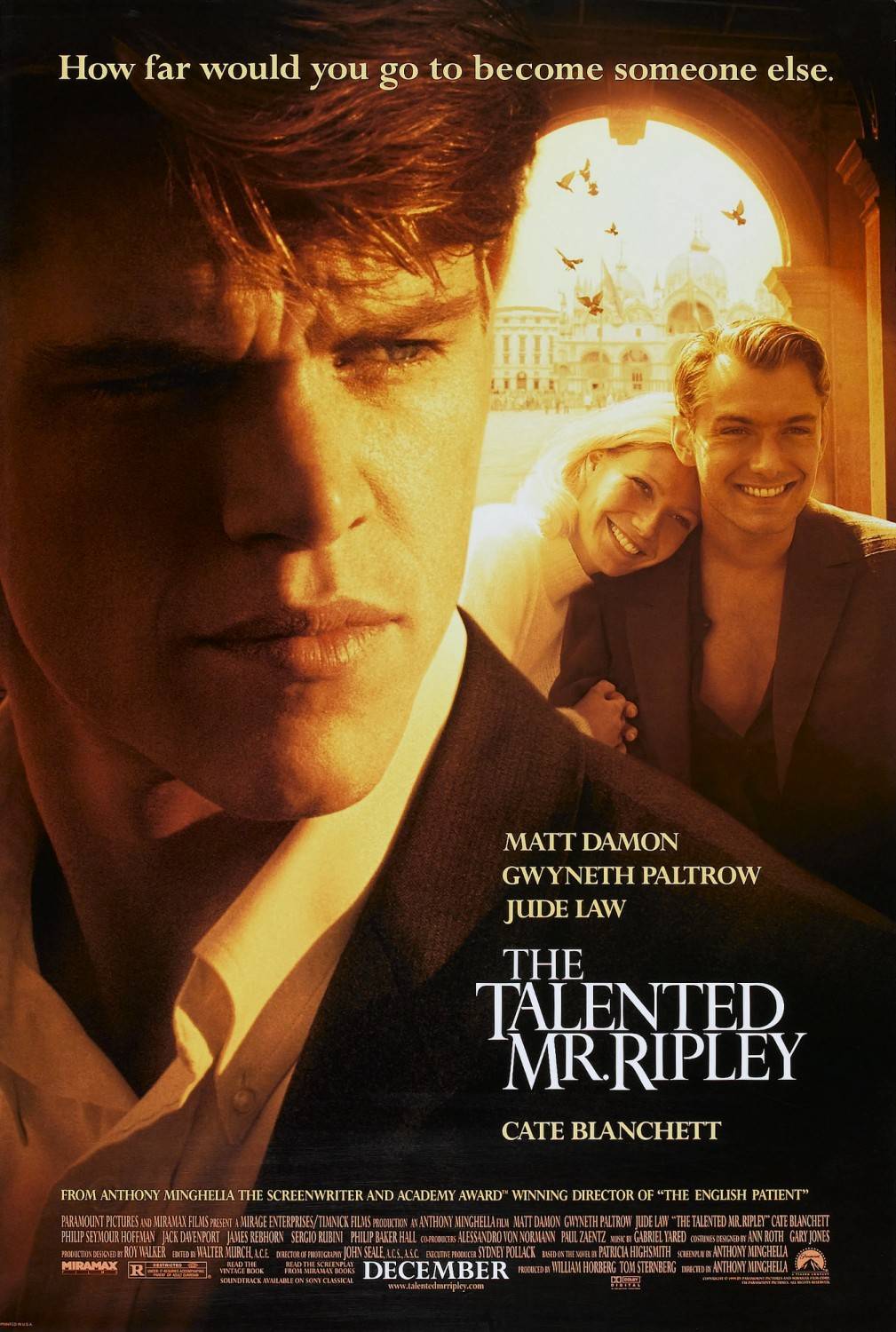

En Ripley no hay lugar para la culpa. Todas sus energías se canalizan en zafar del crimen y gozar de sus prebendas. Esa es una de las razones por las cuales se volvió un personaje paradigmático, que no sólo inspiró múltiples adaptaciones —de El talentoso señor Ripley salieron A pleno sol de René Clément (1960), con Delon en el protagónico, la adaptación de Anthony Minghella del '99 y la serie Ripley que acaba de estrenar Netflix—, sino también otras cuatro novelas, crónica de su larga carrera como criminal impune. Es menester reconocer a Ripley como el patriarca de los antihéroes que pasaron al primer plano en la narrativa del siglo XXI. Sin Ripley no existirían ni Tony Soprano ni Omar Little ni Walter White.

Pero claro, durante la segunda mitad del siglo XX Ripley destacaba como una anomalía. Era una mancha sobre los sepulcros blanqueados donde el establishment vivía, prosperaba y se juntaba a celebrar sus glorias.

Hoy ya no constituye una excepción. En el siglo XXI, Ripley es el modelo que construye la norma. Porque, al menos hasta ahora, este pinta como el siglo de la consagración de los psicopátas.

El futuro psicópata llegó, hace rato

Desde hace casi 70 años —porque el personaje los cumplirá el año que viene, durante 2025—, a Ripley se lo califica como un amoral. "Desprovisto de sentido moral, indecente", sugiere el diccionario. Pero a mí me parece una descripción reduccionista, y hasta conservadora. Decir que Ripley es un amoral sería decir que se aparta de las coordenadas sociales que todos compartimos, indicaría que Ripley es otra cosa: un paria, alguien que está allá mientras nosotros —los miembros positivos de la sociedad, los bienpensantes— estamos acá. Y no es así. Ripley es, al igual que yo y que vos, una resultante del contexto en que vive. No es una aberración. Es una consecuencia directa, racional, de la sociedad que lo cultivó.

Highsmith se esmera en puntualizar hasta qué punto se nos parece. No hay en su origen ninguna explicación psicoanalítica que justifique sus elecciones, ningún trauma que torne inevitable que se convierta en Batman o en el Joker. Es verdad que perdió a sus padres de muy pequeño y que ha sido adoptado por la desamorada tía Dottie, que cada vez que exhibía una emoción lo acusaba de ser "un maricón, como tu padre". (Ripley recuerda que ya a los 8 años se quería rajar de la casa de su tía.) Eso puede explicar por qué no terminó de desarrollarse en términos emocionales, por qué no consigue sostener un afecto, por qué quedó fijado en la etapa del deseo infantil que necesita ser consumado de inmediato para no culminar en berrinche y frustración. Pero a la vez demuestra hasta qué punto Ripley es hijo de su sociedad: un sobreadaptado, capaz de integrarse a cualquier reunión y ser aceptado sin llamar la atención sobre sí mismo.

Hasta su aspecto es anodino. Ripley es un chico blanquito, de manos delgadas, que "siempre pensó que tenía la cara más aburrida del mundo, una cara olvidable por completo con un aspecto de docilidad que no podía comprender... La cara de un verdadero conformista", dice Highsmith. Su actitud de inocente y su don de gentes le permiten manejarse en cualquier situación social, sin dejar nunca de sentirse solo. Ripley sabe que esa capacidad camaleónica —en algún momento pensó en ser actor, confiesa— constituye una especie de talento, como lo confiesa Highsmith ya desde el título. Pero todavía no sabe para qué podría servirle. Ripley se siente un diletante, se le dan bien muchas cosas ("tengo un talento desafortunado para los números, puedo falsificar una firma, volar un helicóptero, manejar los dados, imitar casi a cualquiera, cocinar y hacer un show sobre el escenario de un nightclub si el número principal cae enfermo", le dice a Dickie), pero ninguna de ellas le parece relevante, al menos no todavía. De momento le han ayudado a concretar sus pequeñas estafas, porque Ripley no parece un criminal sino un pibe más, de esos que se funden con el paisaje. Pero eso no puede durar.

Ripley se siente profundamente aburrido, y ese aburrimiento lo vuelve descuidado, porque en el peor de los casos preferiría ser castigado a seguir sintiendo nada. (La frase del comienzo de la novela en que Highsmith revela el nombre de su protagonista es una que él mismo imagina como su destino más probable: "Tom Ripley, estás arrestado".) En ese sentido, es como un misil termodirigido en busca de un blanco que tarda en aparecer. Hasta que su radar lo redirige a Mongibello, y particularmente hacia la figura de Dickie Greenleaf. A quien al principio aprecia, se conduce con él como cualquiera de nosotros cuando da con alguien a quien le gustaría conquistar como amigo. Si hasta se ha tomado en serio su misión, cuando le dijo a la mamá de Dickie que haría lo posible por devolverle a su hijo —cosa que ocurrió en los Estados Unidos, antes de saltar el charco— estaba siendo sincero. Pero, tan pronto llega a Mongibello, olvida sus buenas intenciones y se entrega a la fascinación que le producen Dickie y su estilo de vida.

En ese contexto Marge lo molesta porque supone un estorbo, ella interfiere con el deseo de Ripley de estar con Dickie a toda hora, como hacen los amigos que están en la fase del enamoramiento recíproco. Por supuesto que hay un subtexto homoerótico en la relación entre Dickie y Ripley, como lo hay por definición en cualquier vínculo amistoso con alguien del mismo sexo. Dickie funciona en los hechos como novio de Marge, aunque jura que no han consumado la cosa. Y Marge misma le mete ficha a Dickie sugiriéndole que Ripley es queer —puto, bah—, para que deje de darle cabida en términos afectivos. La película de Minghella convierte este subtexto en texto. Pero yo creo, como Highsmith, que Ripley está más allá del sexo, o por lo menos de depositar allí parte sustancial de su identidad.

Durante 25 años Ripley ha sido una energía amorfa, en busca del contenedor adecuado, sea del género que sea. ("No puedo decidir si me gustan los hombres y las mujeres —recuerda haber dicho en una reunión—, y por eso estoy pensando en dejarlos a ambos de lado".) Su deseo trasciende lo sexual, porque considera el de amante como puesto menor, diría Magnetto. Una vez que Ripley comprende que Dickie es todo lo que él quiere, asume que no desea cogérselo ni convertirse en su pareja, porque eso no le alcanzaría, no le bastaría: lo que quiere es devorarse a Dickie, asimilarlo hasta el punto de convertirse en él. Eso es lo que ha estado haciendo desde el primer minuto, aun cuando todavía no entendía para qué lo hacía: estudiándolo, incorporando sus expresiones y su tono de voz, su forma de moverse, su dominio del idioma italiano, probándose sus ropas — y su vida entera, claro.

Cuando finalmente le cae la ficha, el descubrimiento opera como una revelación. Es exactamente lo que había estado persiguiendo toda su vida. "Mientras uno fuese Dickie Greenleaf —reflexiona entonces—, sentirse solitario o aburrido se volvería imposible". Por eso nunca experimenta culpa por haberlo matado, al contrario: se siente exultante, libre por primera vez en su vida. Hasta el peligro que representan tanto la policía como las relaciones de Dickie —Marge, su amigo Freddie Miles, el viejo Greenleaf— es parte de su exultación. "Los riesgos eran parte de lo que hacía divertida toda la cosa", piensa Ripley durante un pasaje del libro, para después lanzarse a cantar en italiano como un turista más.

Y por eso mismo sufre cuando no le queda más remedio que volver a asumir la identidad de Tom Ripley, como parte de su juego del gato y el ratón con la policía italiana. "Odiaba volver a ser nadie —dice Highsmith—, calzarse nuevamente el set de sus viejos hábitos, sentir que la gente lo menospreciaba y se aburría con él a no ser que montase una actuación como un payaso, sentirse incompetente e incapaz de hacer algo consigo mismo salvo entretener a la gente. Odiaba volver a su personalidad original como hubiese odiado vestir ropas raídas, un traje arrugado y salpicado de grasa que no había sido muy bueno ni cuando era nuevo".

Tan pronto entendió qué le producía Dickie Greenleaf —una mezcla tóxica de envidia y autoconmiseración, lo dice con todas las letras—, Ripley comprendió qué debía hacer. Porque ni su vida familiar ni su experiencia social en un medio materialista a ultranza, de despiadada competencia, le enseñaron que existía la posibilidad de amar a aquello que se desea, de asociarse a lo deseado y ser transformado por ello, elevado, sin necesidad de destruirlo. Ripley tiene muchas habilidades, su vida lo ha provisto de herramientas variopintas pero no de esa en particular, el amor está más allá de su posibilidades — tanto se trate del sexual, del romántico o del social. Cuando identifica el objeto de su deseo, no sabe hacer otra cosa con él que no sea devorárselo, fagocitarlo. Metafóricamente, se lo compra, se adueña de ello. O lo roba, lo cual es lo mismo en esencia: se apodera de algo que hasta entonces no le pertenecía, aunque se trate de una vida humana.

Por eso durante el siglo XX se lo consideró un monstruo, la manzana podrida que había que quitar del cajón antes de que corrompiese a las otras. Y por eso lo reconsideramos en este siglo desde otro ángulo, no como excepción sino como norma, la figura modélica que revela cuál es la forma de prosperar en este sistema donde la guita es el patrón de medida. Porque Ripley es el capitalista perfecto. Lo que desea de verdad, lo compra o se lo apodera, y el hecho de llevar ese deseo de la potencia al acto, aun en contra de las leyes y de las convenciones sociales, se justifica en sí mismo. Si lo quisiste y lo conquistaste, esta sociedad te perdona. Puede objetar que fuiste desprolijo, o que incurriste en excesos, pero aceptará que tu éxito es la única justificación que se necesita para demostrar que tenías razón. Si ganaste en los hechos, es lo que vale. Y mientras sigas ganando, se te dará vía libre para operar.

El Indio lleva décadas diciendo que el futuro le pertenece a los psicópatas, porque son los únicos que estarán en condiciones de sobrevivir en el mundo que ya tenemos ad portas. Y yo llevo años diciéndome que no puede tener razón. Pero a esta altura, ya no sé qué pensar.

El mundo le pertenece a los Ripley

En su encarnación más flamante, Ripley es una serie de ocho episodios, escrita y dirigida por Steve Zaillian —guionista de La lista de Schindler y Gangs of New York, entre otras—, en prístino blanco y negro. Su visión valdría la pena aunque más no fuese por la fotografía y por las imágenes de Italia, y particularmente del sur, que revela. (La arquitectura clásica debería figurar como parte del reparto.) Pero además es una buena serie. Admito que Andrew Scott, el actor a quien Zaillian eligió de protagonista, es un tipo de 47 años y no de 25 como el Ripley del libro. Pero, por una parte, es cierto que la gente joven de los 50 parecía más vieja que la edad que figuraba en sus documentos. (El Humphrey Bogart de 30 años ya parecía tener 50.) Y por la otra parte, Scott se acerca más al modelo anodino del Ripley de Highsmith de lo que se le aproximaba el todavía joven y bonito Matt Damon en la película de Minghella. (Del mismo modo, el Dickie de Johnny Flynn en la serie es más humano y terrenal, comparado con el semidiós que fue Dickie en el '99, según lo encarnó Jude Law.)

El relato de Zaillian es fiel al original. Y le dedica todo el tiempo que considera necesario a narrar cuán difícil es disimular las huellas de un crimen. (Porque matar es fácil, se hace en un periquete. Lo complicado es todo lo que viene después.) Los últimos 25 minutos del tercer capítulo son en la práctica una película muda, con Ripley luchando para deshacerse de un cadáver primero y de un bote después. Durante esta semana me cuestioné si sería posible traer The Talented Mr. Ripley al mundo actual. En estos tiempos de celulares, cámaras de vigilancia y endiabladas pericias forenses, Ripley se las vería infinitamente más complicadas.

Tal vez la adenda más original de Zaillian pase por la incorporación de una subtrama que involucra a Caravaggio, el célebre pintor del siglo XVI y comienzos del XVII a quien se considera el maestro del chiaroscuro y es uno de los padres del arte moderno. En la trama de Zaillian es Dickie, el aspirante a pintor, quien introduce a Ripley en el arte de Caravaggio. Por el cual Ripley se obsesiona, lo cual hace perfecto sentido por dos razones. En primer lugar, porque el agudo contraste entre la luz y las tinieblas y su cuidado hasta manierista del detalle cuajan perfectamente con la forma en que Ripley ve el mundo y se involucra en él. Pero además, porque Caravaggio era un tipo violento, dado a las explosiones temperamentales que podían llevarlo al crimen, y vivió buena parte de su vida adulta como fugitivo de la ley. Probablemente haya muerto, se especula, a consecuencia de la infección que le produjo una herida de arma blanca. Es lógico que Ripley proyecte su alma sobre esas pinturas descomunales, porque hay algo de Caravaggio en él: estamos hablando de un delincuente que a la vez era un artista o viceversa, y Ripley es consciente de que todo lo que hace para eludir a la ley —falsificar firmas, actuar, urdir tramas, tomar el lugar de otros seres humanos, improvisar— no está por debajo de las bellas artes.

En la serie de Zaillian, Ripley no ha cambiado. Sigue siendo el agradable psicópata que Patricia Highsmith concibió a mediados de los '50. Lo que cambió es el mundo a su alrededor. La saga literaria del Ripley de Highsmith transcurrió entre los años '50 y comienzos de los '90. (La última novela que gira en torno al personaje, Ripley Under Water, es del '91.) En ese mundo Ripley podía existir en los márgenes, como un personaje sombrío que sólo se exponía a la luz bajo el parasol de alguna impostura.

Ese Ripley sabía que no podía acercarse al mainstream de la vida social, porque su éxito dependía de que sus crímenes y estafas llamasen la atención lo menos posible. Por eso uno leía las novelas y deseaba que no lo atrapasen nunca. Porque se trataba de un asesino y un delincuente, sí, pero no compulsivo ni motivado por la pura codicia. ("Amaba poseer cosas, pero no a carradas, sino unas pocas cosas selectas de las que no se separaba", reflexiona sobre el final de la novela—. Le daban a un hombre respeto de sí mismo. No la ostentación, sino la calidad, y el amor que valoraba esa calidad".) Ese Ripley era un tipo que mataba a partir de ciertas razones —discutibles, pero siempre existentes—, y que consideraba el crimen como un último recurso. ("A veces —agrega Highsmith— olvidaba por completo que había asesinado".) Y además tenía rasgos positivos, como su afición al arte, a la jardinería y al aprendizaje de diversos idiomas. (Con el tiempo, hasta se casa y desarrolla algo parecido a un afecto paternal respecto de un adolescente en quien se ve reflejado, en la novela The Boy Who Followed Ripley.) El lector se permitía sumarse a la hinchada de Ripley porque el tipo era jodido pero también era discreto: hacía putadas, sí, sólo que a pequeña escala, y en lugares a prudente distancia del nuestro.

Eso cambió con el mundo que advino con este siglo. Los personajes que nacieron bajo el signo de Ripley conservan nuestra simpatía, pero a un precio cada vez más alto. Uno le tomó cariño a Tony Soprano y al Walter White de Breaking Bad, pero a la vez advirtió que el daño que esta gente producía era creciente, los cadáveres que dejaban en su estela parecían sometidos a ritmos de inflación argentina. Al lado de esos tipos Ripley era un pichi, alguien prácticamente inofensivo.

El problema es que entonces empezaron a surgir personajes semejantes, pero en la vida real. Y no en cualquier posición: conduciendo corporaciones o aspirando a dirigir los destinos de naciones enteras. Gente que de discreta no tiene nada, y que no se contenta con lograr objetivos selectos: lo quiere todo absolutamente, incluyendo la aclamación universal. Hablo de tipos a los que, por un lado, no les confiarías ni la venta de un triciclo usado, porque no disimulan que tienen algo de estafadores, de mentirosos compulsivos, de vendedores de elixires que dicen curarlo todo; y al mismo tiempo, también son tipos a los que le reconocés cierto encanto, aunque no produzca efecto en vos: son extemporáneos, cancheros, vulgares, agresivos y se creen graciosos, en un estilo siempre chabacano. Uno puede encontrarlos fascinantes, en el mismo sentido en que fascina una cobra: te quedás viéndola, aunque cuidándote de quedar al alcance de sus colmillos. Pero existe gente que adora a esa clase de tipos que hoy están en todas partes y son líderes económicos o de masas, porque no los considera peligrosos para ella sino sólo para la otra gente, aquella a la que detestan; o, simplemente, porque no comprende que no hay forma de permanecer por completo a salvo de su veloz reptar y de su veneno.

Los lectores de Highsmith comprendemos que Ripley es una creación ficcional, y que por ende no puede incidir directamente sobre la realidad. Pero los Ripley de hoy son de carne y hueso, y el poder de daño que les permitimos adquirir es devastador. Es verdad que en su presencia se nos borran las fronteras entre realidad y ficción, porque si bien existen del mismo modo que nosotros, hay algo de pesadillesco en sus personas, de tremendamente inverosímil. Cuesta creerlos tales como son, que existan de la manera en que existen. Cuando se los considera en la dimensión del peligro que representan, uno siente deseos de despertar y experimentar el alivio de comprender que todo fue un mal sueño. Pero no son un mal sueño, o al menos no literalmente. Son un mal sueño durante la vigilia, y por eso hay que encontrar formas de sobreponerse a su primacía, pero con los ojos abiertos. Del Ripley de la literatura, el cine y la TV podemos seguir disfrutando. A los Ripley del mundo real hay que ponerles freno sin vacilar, como se lidia en un mosquito en pleno avance del dengue. Y esto no constituye una exageración. Quien no interprete ciertos hechos fresquísimos que tenemos delante de las narices, como el ataque misilístico a Irán y la intrusión en la embajada de México ordenada por el Presidente ecuatoriano Noboa —violación deliberada y consciente de los principios que hasta ayer, pero ya no más, regían la pax diplomática del mundo—, se aferrarán a la ignorancia a su propio riesgo. Estos mosquitos están dispuestos a todo, lo cual incluye la guerra nuclear y el completo rediseño del orden mundial. O los fumigamos, o nos va la vida en ello.

Hoy no puedo pensar en el Ripley de Highsmith más que como en una señal. Hay creadores y creadoras que funcionan de ese modo: como antenas que pescan cosas que estamos en condiciones de entender, pero también otras que no, o en todo caso, no todavía. Lo admirable es que no censuran esas señales extrañas: las incluyen en sus obras, forman parte de la transmisión, pendientes de la eventualidad de que las decodifiquemos en algún momento y su sentido se nos imponga como una revelación. Tal vez por eso, entre otras cosas, sigo considerándola entre mis escritoras favoritas de todos los tiempos. Si no leyeron El diario de Edith y El temblor de la falsificación, por favor no se priven del viaje. Patricia Highsmith, esa otra maestra del chiaroscuro, fue desde el siglo XX una profeta de este mundo despiadado que arde por detrás de nuestras ventanas. Si algo hizo fue alertarnos respecto de lo que se venía.

Durante esta semana, además de ver la serie releí la novela. Esta vez en su idioma original, porque la versión que leí hace décadas —sabrá Dios en qué casa quedó— era una en español, editada por Anagrama, a la que si no recuerdo mal le habían encajado el título de la adaptación de René Clément, A pleno sol. Por eso me divirtió el juego de palabras que crea Highsmith a partir del inspector italiano que investiga la desaparición de Freddie Miles. Este Freddie es un amigo de Dickie que desconfía de la fachada inofensiva que Ripley presenta al mundo. En la novela, Freddie es un gordo desagradable, un bully lleno de plata y con demasiado tiempo libre en las manos. (Por eso me gusta más la versión de Philip Seymour Hoffman en la peli de Minghella que la andrógina que hace en la serie Eliot Sumner, descendiente de Sting y Trudy Styler. Hoffman es un Freddie inmejorable: un balde de grasa lleno de granos, dentro del cual flota un cerebro sucio.) Cuando el inspector tano visita a Ripley para interrogarlo sobre Freddie, pronuncia mal su nombre. No lo llama Miles (mails), sino —así lo escribe Highsmith— Meelays.

En inglés, la palabra así escrita suena como si dijeses Mileis.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí