Siempre fui fan del género de terror, y sigo siéndolo. Mi hijo menor también lo es —los caminos del señor ADN son misteriosos—, pero a él le gustan los relatos con personajes que, ante todo, son monstruos por portación de cara: Michael Myers, Jason Vorhees, los animatrónicos de Five Nights at Freddy's. Yo, en cambio, aprecio los relatos que proceden a fuego lento, donde todo parece normal y lo siniestro se filtra con cuentagotas hasta que los protagonistas comprenden, demasiado tarde o casi, que están metidos en una pesadilla. (Aprovecho la ocasión para reclamar a los señores de la Warner que estrenen de una vez la adaptación de Salem's Lot, mi novela favorita de Stephen King, que leí cuando tenía 14 y también funciona así, arrimándote de a poquito al fuego del horror. La tienen en el freezer desde hace un montón, y hasta el pobre Stephen está haciendo campaña para que podamos verla de una vez.)

Between you and me, Twitter, I've seen the new SALEM'S LOT and it's quite good. Old-school horror filmmaking: slow build, big payoff. Not sure why WB is holding it back; not like it's embarrassing, or anything. Who knows. I just write the fucking things.

— Stephen King (@StephenKing) February 19, 2024

Lo que me disgusta son los tiempos históricos en los que uno, por mucho que lo intente, no consigue distinguir el horror ficcional de la realidad cotidiana. Porque una cosa es entregarse voluntariamente a una historia de terror: releer a Poe y a Shirley Jackson, repasar el cine de Dario Argento. Esos son placeres intelectuales y sensibles a la vez. Pero otra distinta es que la vida cotidiana se convierta en una sucesión de situaciones horrorosas para las que no hay escape, aunque cierres los ojos y cubras tus oídos.

Admito, sí, que hemos llegado a la realidad actual al paso de los relatos de horror que me gustan: con toda la calma del mundo, mientras van sucediéndose señales ominosas que interpretamos como casualidad o mala suerte en vez de lo que son, el trailer de un espanto de próximo estreno. Lo dije hace pocos días: lo que nos está matando es la inercia, la pulsión a no soltar el pasamanos de la normalidad aunque todo indique que ya no cumple con su función, porque perdió sus tornillos y se desprendió, mientras los escalones bailan como teclas de piano bajo los pies.

Aquello que hasta hace poco aceptábamos como normalidad no existe más. Así dicho suena a exageración, pero lamentablemente no lo es. La realidad a la que estábamos acostumbrados se descascaró, hasta quedar irreconocible. Lo que atravesamos se parece tanto a una vida racional y ordenada como la restauración del Ecce Homo que en 2012 perpetró una irresponsable a su imagen original.

Yo crecí en un tiempo donde los Estados Unidos se esmeraban por presentarse como adalides de la democracia en el mundo, un sheriff a lo Gary Cooper: secote, pero dispuesto a hacer cumplir la ley. Hoy ya no disimulan que son la potencia más agresiva del planeta, el sueño húmedo del dios Marte: están detrás de casi todas las guerras y toda venta de armamento. Su sistema de gobierno flaquea, al punto de que hace tres años sufrió un alzamiento que pretendía desconocer el veredicto de las urnas. Su sociedad implosiona, mientras bascula entre la adicción a las drogas —tanto a las duras como a las disfrazadas de medicinas— y las explosiones cotidianas de violencia, a un promedio de una masacre y pico por día. Lejos de consolidar nuevos derechos, retrocede en el tiempo y desconoce las conquistas de las mujeres a disponer de sus cuerpos. Su posición en el concierto internacional está siendo disputada por Rusia y China, que le mojan la oreja a diario sin mosquearse. Y en vez de interpretar esto como señal de que le convendría replantearse algo, se pone cada vez más recalcitrante. ¿Qué clase de evolución puede esperarse de una nación decidida a poner su futuro inmediato, a ser dirimido en las elecciones de noviembre, en manos de un conservador de casi 82 o de otro de 78?

Si a algo se parecen hoy los Estados Unidos es a un caballo de Troya del poder corporativo en el mundo. Su uso del lenguaje es cada vez menos diplomático y más asertivo: hablan sobre nuestros recursos naturales como si fuesen suyos, como queda claro cada vez que la generala Laura Richardson, líder del Comando Sur, menciona a la Argentina. Cuando no pueden manipular las leyes en su beneficio, las desconocen o practican el derecho creativo. La persecución de que siguen haciendo objeto a Julian Assange, por el hecho de difundir información que revela la crueldad y el cinismo de su política exterior, es un escándalo – el equivalente actual de la cacería medieval a los herejes, puro abuso de poder. Y su apoyo irrestricto al Estado de Israel, que pulveriza Gaza mientras sus militares matan más civiles que ningún otro conflicto desde el genocidio de Ruanda en el '94, los deja cada vez más aislados. El New York Times de esta semana tuvo que reconocer que "el creciente número de víctimas ha estimulado a más países a expresarse en contra de la ofensiva de Israel". La masacre, admitió, "ha echado una sombra sobre la diplomacia estadounidense en el mundo".

Días atrás, además de ser la única no israelí en votar en contra del cese del fuego en Gaza, la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, declaró: "Vamos a seguir involucrándonos en la dura tarea de la diplomacia directa sobre el terreno, hasta que logremos una Solución Final". A esos niveles de la diplomacia internacional, los lapsus linguae no existen. Hablar de Gaza en términos de "solución final" suena a sincericidio para la gente como uno, pero en boca de una diplomática tan importante sólo puede ser interpretado como expresión de una política de Estado.

US ambassador to the UN, after vetoing a Gaza ceasefire resolution:

“We will continue to actively engage in the hard work of direct diplomacy on the ground until we reach a Final Solution.”

— Alberta Advantage 🌾 (@BertaAdvantage) February 20, 2024

Además de la comunión de intereses geopolíticos que existe entre ambos países, me pregunto si la protección a libro cerrado que los Estados Unidos practican respecto de Israel no desnuda además la necesidad de negar su propia historia. A fin de cuentas, lo que el Estado de Israel hace en Gaza no se diferencia de lo que los colonos hicieron con los pueblos originarios. Los Estados Unidos existen —como pasó a existir Israel en el siglo XX— porque los conquistadores masacraron a los nativos y desplazaron y sometieron a los sobrevivientes. Y como se fueron de mambo en su enjundia genocida, y se quedaron sin mano de obra para explotar el territorio arrebatado, apelaron a otro bonito recurso: la esclavitud, para lo cual importaban hombres, mujeres y niños secuestrados del África, cuyo rapto quedaba legalizado a sola firma cuando los esclavistas pisaban suelo americano y vendían lo que no podía ser suyo. De algún modo, la tarea de absolución por los pecados del pasado que inició Lincoln y desde entonces guió parte de la política estadounidense, está siendo negada en el siglo XXI. Apoyar la agresión expansionista y los abusos en materia racial de Israel equivale a reescribir la historia oficial y decir que la violencia por la que pidieron perdón durante tanto tiempo valió la pena, y fue hasta lícita.

El hecho de usar a Thomas-Greenfield como portavoz de esa reinvindicación apesta, además, a sobreactuación perversa. Porque esa mujer es afro-americana, y la están poniendo a defender una política de la cual, en honor a sus antepasados, debería abominar.

Una morocha, poniendo la cara para defender la Solución Final en nombre del país que esclavizó a sus antepasados. Díganme si no es de terror.

Los nuevos monstruos

En estos días se cumplieron 30 años de los múltiples premios Oscar que obtuvo La lista de Schindler (1993), incluyendo el primero como director para Steven Spielberg. Es una película que no pertenece al género de terror, y sin embargo es de terror, porque cuenta atrocidades que los nazis perpetraron contra los judíos europeos durante la Segunda Guerra. Siempre —porque la he visto más de una vez, y probablemente reincida— la tolero en demudado silencio hasta una escena que está cerca del final: esa en la que Schindler (Liam Neeson) se quiebra al preguntarse si no podría haber salvado todavía a más gente de la que salvó, gastando unos manguitos extra para sobornar a algún otro nazi aquí y allá. Y ahí me quiebro yo también, invariablemente. Porque esa actitud desnuda la humanidad de Schindler, en primer término, y porque además imagino que es la reacción que tendremos todas y todos los que querríamos recibirnos de buena gente, cuando se acerque el momento de rendir cuentas por lo vivido. Pensar si hicimos lo suficiente, si no pudimos haber sido mejores.

El aniversario del Oscar movió a The Hollywood Reporter a llevar adelante una producción especial, en la que hablan Spielberg, Neeson y otros participantes de la gestación del film. La charla con Spielberg se desarrolló en su oficina de los estudios Universal, donde entre otros recuerdos conserva el trineo original de la película El ciudadano, aquel que lleva grabada la palabra rosebud. El comienzo del artículo me chocó, porque el periodista Scott Feinberg eligió enmarcar la cosa en el contexto del antisemitismo que, según él, "está en todos los titulares de la prensa". Entre los ejemplos que proporciona figura el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas, pero no hay mención alguna a la realidad cotidiana de Gaza. Tal vez porque, hay que admitirlo, esa masacre en continuado no suele aparecer en los titulares de la prensa estadounidense. Cuando se menciona a las víctimas, se trata siempre de gente de la que no se dice que fue asesinada sino que "murió", del mismo modo en que aquí Clarín atribuyó las muertes de Kosteki y Santillán no a sus asesinos, sino a "la crisis".

Contextualizar el aniversario de Schindler en el marco de un antisemitismo que para Feinberg sería más escandaloso que los niños gazatíes pulverizados a diario me pareció, como mínimo, una oportunidad perdida. Porque desinfla el poder del film, que por supuesto habla del antisemitismo nazi durante la Segunda Guerra y puede ser vinculado con el antisemitismo que aún subsiste, pero a la vez habla de algo más grande y todavía más preocupante: aquellas constantes de la condición humana que no sólo dan pie al antisemitismo sino al racismo en general, del que además de los judíos seguimos siendo víctimas los negros, los latinos, los gitanos, los pobres en general y —primero y principal, en estos días— los palestinos.

Dos de los recuerdos que salen a luz en la conversación con los gestores de Schindler son conmovedores, y tienen a un mismo protagonista, el productor Branko Lustig. Según Spielberg, Lustig se candidateó para el puesto remangándose y mostrándole los números que conserva tatuados en el brazo desde que estuvo preso en Auschwitz. Neeson recuerda que, cuando estaba a punto de filmar la primera de sus escenas del rodaje, Lustig se le acercó. Se encontraban en las afueras del campo de concentración original, donde la producción había construido parte del set de filmación. Según Neeson, el productor le dijo: "¿Ves esa cabaña de allá, la segunda empezando desde la izquierda? Bueno, ahí estuve yo". Lustig fue prisionero de Auschwitz durante dos años, cuando era un niño. El día de su liberación pesaba por debajo de los 30 kilos. Neeson recuerda el esfuerzo que tuvo que hacer para no derrumbarse en ese momento, y confiesa que se dijo: "Controlate, flaco. Esto no va a ser como actuar en cualquier otra película".

Durante el artículo del Reporter se menciona a otro film que tampoco pertenece al género de terror pero horroriza de todos modos. "La zona de interés —dice Spielberg, hablando de la película de Jonathan Glazer que se estrenó acá hace dos semanas— es la mejor película sobre el Holocausto de la que he sido testigo desde Schindler". Es una gran película sobre el Holocausto, sí, pero a la vez es más que eso, del mismo modo en que Pixote (1980) de Héctor Babenco es más que un film sobre los pibes pobres del Brasil. Vi esa película en la versión mutilada que se estrenó acá durante la dictadura, y siempre recuerdo a la señora proto-cocker que, mientras todavía rodaban los créditos del final, reflexionó en voz alta: "Qué barbaridad, las cosas que pasan en Brasil", como si el fenómeno de las infancias empujadas a la droga y el delito existiese sólo en otros países.

Basada en la novela de Martin Amis, La zona de interés cuenta la vida cotidiana de la familia Höss: Rudolf, Hedwig y sus cinco hijos, habitantes de una primorosa casita al oeste de Cracovia. Lo singular es que la casita está pegada al campo de concentración de Auschwitz, del cual Rudolf es comandante en jefe; y que cada detalle de esa vida cotidiana —desde las empleadas de la familia, que además son prisioneras, hasta la rozagante salud del jardín, abonado con las cenizas tibias de los cremados— es tributario del horror que ocurre al otro lado del muro, fuera de cuadro. Sólo se lo percibe a través de su banda sonora, que Glazer definió como "el film dentro del film, o quizás el film principal": los gritos de mando y de dolor, los disparos, la maquinaria, el bramar de los crematorios.

Lo de Glazer es, sí, glacial: filmó cada escena como un documental, los actores —incluyendo los niños— no parecen estar actuando, sino viviendo, nomás. Para potenciar ese efecto, colocó diez cámaras dentro de la casa filmando en simultáneo, en ausencia de personal técnico, una técnica que bautizó con sorna: "Gran hermano en la casa nazi". La música original no contamina la acción, tiene lugar fuera de lo que se narra. Y lo narrado no subraya nunca el dramatismo inherente a la situación, al contrario: lo asordina, lo mantiene en el mismo tono seco, distante, con que aborda lo trivial. Eso es lo que, en lugar de apagar el horror de la cosa, más bien lo atiza. La naturalidad con que Hedwig separa las ropas que hasta ayer pertenecían a los prisioneros, quedándose con un tapado de piel y cediendo las enaguas a sus domésticas-esclavas. La naturalidad con que uno de los hijos se entretiene antes de dormir, examinando piezas dentales de oro que por supuesto no salieron de su boca. La naturalidad con que los niños juegan y se tiran a la piscina por el tobogán, como si no estuviesen rodeados por alambres de púa, aullidos y chimeneas que arrojan un humo tan negro como el de los cigarros de papá.

La zona de interés funciona, entre otras razones, porque le baja el volumen a los aspectos más pasionales, más irracionales, del genocidio nazi —el componente fóbico del odio a los judíos, por lo pronto—, para centrarse en los rasgos que forman parte de lo que pasa por sentido común en cualquier época. El antisemitismo está presente, sí, pero apenas en comentarios soltados al pasar, idénticos a los que hoy en día suenan en tantas casas respecto de bolitas, chinos, pobres locales o los K. Lo escalofriante de Rudolf y Hedwig Höss pasa, más bien, por lo mucho que se parecen a cualquiera de nosotros. Antes que el antisemitismo, los mueve lo conveniente y provechosa que la situación les resulta.

Ella está chocha con su casa, a la que se aferrará con uñas y dientes, porque es todo lo que soñó. (Está convencida de que su marido y ella se la ganaron, de que la hicieron trabajando honradamente, por mérito propio y de nadie ni nada más.) Y él es de esos a los que enorgullece el trabajo bien hecho y el reconocimiento que de él deviene, aunque su eficacia se mida en mayor cantidad de gente incinerada en menor tiempo. Su libido está puesta, ante todo, en la excelencia del desempeño profesional. Impresiona también, por su practicidad, el acuerdo tácito entre Rudolf y Hedwig en torno a la convenciencia de ese matrimonio entendido como sociedad amorosa y comercial en simultáneo. Ambos se permiten relaciones sexuales paralelas —él con una prisionera, la de ella con un hombre que la asiste en el jardín queda insinuada— a las que ninguno considera más que una distracción, algo que no interfiere con la empresa Höss S. F. (Sociedad Familiar.)

El film de Glazer es perturbador porque elimina la distancia que todos los demás films en torno al Holocausto, incluso Schindler, crean entre los nazis y el público. Porque la mayoría de nosotros no odia a los judíos ni se siente capaz de hacer barbaridades semejantes, y eso ayuda a distinguir quiénes son los villanos y a odiarlos en consecuencia. Son películas que facilitan sentirse buena gente, y por eso conservadoras. (Así como lo es para muchos israelíes el concepto de antisemitismo. Tomar esa parte del odio racial como un todo les sirve para asumir que se trata de una pasión de la que están exentos, porque los antisemitas —por extensión, los que odian a otras razas— son siempre los otros por default. Y eso permite que ciertos israelíes actúen como racistas a la vez que se creen democráticos.)

Pero esta película no te permite decir, mientras ruedan los créditos del final: "Qué barbaridad las cosas que hacían los nazis en Europa". Al contrario, te hace sentir que, dadas las circunstancias apropiadas, cualquiera de nosotros podría ser uno de los Höss. Para mi espanto, no me costó identificarme con la búsqueda de la excelencia que caracteriza a Rudolf. A lo largo de mi vida, he escuchado en sucesivas casas comentarios racistas o conchudos como los que sueltan al pasar Hedwig, sus amigas o su madre, sólo que dirigidos a otros targets.

Recomiendo la visión de La zona de interés por su calidad artística pero también por su relevancia socio-política. Es amarga, pero también lo son ciertos remedios efectivos. Y podría funcionar como cine de terror, en la medida en que participa de la preocupación que caracteriza a los ejemplos más interesantes del género: aquellos que no cuentan del héroe o heroína que escapan de un monstruo exterior, sino que muestran que cualquiera puede ser un monstruo y, en consecuencia, fuerzan a que reconozcamos que esa pulsión existe en nosotros y que nada importa más que mantenerla en caja y controlar que sus rescoldos no se conviertan en hoguera.

Cambiar de género

Acá también estamos experimentando una de terror que, a simple vista, finge pertenecer a otro género. Confusión comprensible. Mirrey no parece un monstruo, sino apenas una variante argenta de los personajes sacados que hace Adam Sandler en sus comedias. La imaginería que el poder fabrica mediante Inteligencia Artificial sugiere que estamos metidos en una de Pixar, con leones y patos de conductas humanas. Nuestra Ministra de Inseguridad Lingüística sería un personaje cómico —pagaría por verla conversar en inglés con Tévez, sería para alquilar balcones—, si no fuese porque es humanamente incapaz de producir nada, ni siquiera un bostezo, que no sea siniestro. Pero insisto: la película de nuestro presente es una de terror, de acá a la China.

Así como en La zona de interés te despabilás al parar la oreja y privilegiar lo que suena a lo que se ve, acá urge hacer lo mismo. Dejar de prestar atención a las figuritas, de tomarse en serio las declaraciones oficiales. Lo esencial es hacer a un lado esa hojarasca y concentrarse en los hechos, en lo que pasa en la calle, en cada casa, lejos de las redes y la tele. Lo que hay que mirar es quién hace qué cosa. No lo que dice, no lo que pretende, no lo que vende como intención, no lo que twittea: lo que está haciendo. Una vez que te concentrás en eso, el género de esta película entra en foco.

Porque el de Mirrey es un gobierno que declaró guerra unilateral al pueblo argentino, pero que ante todo está castigando y torturando a los más débiles de nuestra sociedad: los jubilados, los hambrientos, los niños, los desocupados, los que dependen de la salud y la educación pública, los enfermos de cosas jodidas, las víctimas de la discriminación. Y en cualquier película de cualquier género de cualquier país, ¿cómo calificarías a alguien que emplea su poder en cagarle la vida a los más desvalidos y a los que no tienen herramientas para defenderse? ¿Qué clase de personaje sería uno que quitase el alimento de la boca de los niños famélicos, la medicina del alcance de los moribundos y despojase a los más viejos de los mínimos recursos de que disponen para sobrevivir?

A un personaje así, decirle nazi sería bajarle el precio.

Por supuesto que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Es la consecuencia de décadas de lavado de cerebro, elevado a escala industrial por una orquesta de medios de comunicación y redes a los que un Goebbels no hubiese dirigido mejor. A consecuencia del cual terminaron por persuadir a un sector de la sociedad de que, para protegerse de la invasión de kirchneristas, no quedaba otra que rociarse enteros con un repelente que, en realidad, era veneno. Y así andan ahora, quejándose por una salud que les falla a cada rato, con gravedad creciente, mientras juran que no hicieron más que lo correcto y se preguntan qué puede haber fallado.

Las ventas de los diez remedios más consumidos por personas mayores cayeron un 45% entre noviembre y enero. Los jubilados y pensionados de la Argentina están recortando sus gastos en medicamentos. https://t.co/D4A4zHSFYZ

— Roberto Carlés (@robertinocarles) February 23, 2024

Pero ellos no son los únicos confundidos, no. Nosotros tampoco estamos reaccionando con la sensatez que la situación reclama a gritos. Y hasta un punto esto también podría ser comprensible, porque llevamos 40 años circulando por un territorio señalizado de un modo y cuesta entender que esos carteles que tenemos incorporados y que hasta no hace tanto ordenaban el tránsito —contramano, prohibido girar a la izquierda, paso a nivel— ya no representan nada, porque ahora cada uno puede hacer lo que se le canta el culo, y en particular los que tienen vehículos pesados. En consecuencia, vivimos desconcertados, consultando la tapa de la caja del juego que creemos estar jugando, en cuyo interior vienen impresas las instrucciones de la partida, sin comprender que nuestro adversario decidió cagarse en todas las reglas y hacer lo que se le canta — que no está jugando el mismo juego que nosotros.

Venimos flojos en materia de reacción. Y esto es más notable aún en parte de la dirigencia, que cree estar enfrentándose a un gobierno de otro signo cuando lo que tiene adelante es otra clase de criatura, frente a la cual las herramientas tradicionales —las leyes, los procedimientos parlamentarios, las declaraciones— no sirven de mucho. Hay políticos que se comportan como si estuviesen en un revival de los gobiernos de Duhalde y de La Rúa, a pesar de que ya deberían haber entendido —al menos desde que Macri contaminó al Poder Judicial de un modo que no se cura mediante homeopatía o aspirinas— que las normas de la etiqueta política ya no existen. Hoy el poder juega sucio a la vista de todo el mundo, porque es su manera de comunicar que nos han pasado por arriba. Sería hora de que entendiésemos, como Liam Neeson, que esta película en la que estamos involucrados no es cualquier película.

La cosa no está para reacciones tibias. Porque Mirrey coquetea con la figura de Moisés pero lo que desató sobre la Argentina se parece más bien a las plagas que Yahvé lanzó sobre Egipto, para convencer al faraón de dejar ir al pueblo judío a quien sometía. Llueve descomunalmente, se incendian los campos y los bosques, se licúa el dinero de las billeteras dejando un rastro de sangre, nos invaden los mosquitos y las pestes — hasta aquellas que menospreciábamos por propias del submundo, como el dengue. Y esto es sólo el principio, porque recién despunta el segundo acto de la película de terror en la que estamos metidos. Ya hay pibes que mueren de hambre en el noroeste argentino y otros que se abrasan al robar cables desde la inexperiencia y ya se han cruzado tiros entre inquilinos y propietarios pero habrá más, gente que morirá de forma innecesaria, totalmente al pedo, por falta de alimento o de remedios a los que antes accedía o de simple cuidado. Y a esos habrá que sumar los muertos que procurará la represión y la violencia surgida de la desesperación que separará a un vecino de otro y la esclavitud de la que no habrá liberación sencilla, si se nos encadena al dólar y los narcos asumen en los barrios el rol que hasta hoy desempeñaba la asistencia social.

Cuando escribía la novela Aquarium, inspirada por lo que vi en Israel y Palestina durante la Segunda Intifada, se me cruzó por delante una historia de la Guerra Civil Española. El artículo de El País Semanal contaba el caso de un niño solitario y sin habla que se había materializado de la nada, con un papelito en el bolsillo escrito por su padre. En esa esquela, el hombre anunciaba que si encontraban al niño vagando solo eso significaba que él había muerto, y por eso encomendaba el bienestar de la criatura a la amabilidad de quien le saliese al paso. Me pareció que la anécdota tenía un valor universal —todas las historias de familias devastadas por el poder lo son, yo ubiqué Kamchatka durante nuestra dictadura pero también podría haber ocurrido en Vietnam, en Irak o en la Palestina del '48—, y la incorporé al relato de Aquarium. Me pareció que representaba a la perfección el absurdo del enfrentamiento, porque ante una criatura que no habla ni escribe ni tiene documentos, cuyo sangre no revela en laboratorio si es palestina o judía, si es Montesco o Capuleto, ¿qué hacés? ¿La protegés o la marginás, la adoptás o la matás?

Lo que hacemos con los niños, sean del origen que sean, es un test en materia de humanidad, porque no existe razón lógica o de Estado que justifique que se les haga daño. Lo que le hicieron al niño Branko no tiene justificación válida. Lo que le hicieron al españolito huérfano y mudo durante la Guerra Civil no tiene justificación válida. Lo que le hicieron durante la dictadura a un niño que se llamaba como yo, Marcelito, testigo del secuestro de sus padres y hermana, que terminó muriendo poco después a causa de un infarto —los niños no mueren de un corazón roto, a no ser que hayan experimentado un horror que los devoró por dentro—, no tiene justificación válida. Lo que le hicieron al nenito de Gaza que semanas atrás preguntaba si las piernas que le cortaron las bombas volverán a crecer, no tiene justificación válida. Y lo que van a sufrir nuestras niñas y niños en este país del sálvese quien pueda tampoco la tendrá.

Cualquiera que ordene o avale cosas semejantes ha sido bochado en el examen de la humanidad más elemental. Aunque conserve las características externas de un ser humano, habrá pasado a ser otra cosa esencialmente. Me impresionó la frialdad con que Mirrey justificó por TV el ajuste sobre jubilados y niños vulnerables, pretendiendo —falazmente— que lo que tornaba buena esa medida no era lo adecuado de su prescripción, sino el hecho de que se la estaba administrando a todos por igual. Pero me impresionó aun más porque acababa de ver La zona de interés, y en su completa falta de empatía hacia cualquier otro ser humano que no sea él mismo y su círculo íntimo me pareció estar viendo a Rudolf Höss, en una escena que Jonathan Glazer podría haber dejado en la sala de montaje.

Estos 42 segundos son lo más representativo del Gobierno de Milei que vas a encontrar pic.twitter.com/U2u85l38P6

— Matias Mowszet ⭐️⭐️⭐️ (@MatiMow) February 23, 2024

No podemos seguir viviendo como en una de Francella cuando estamos metidos en una de George Romero. Impostar normalidad en una circunstancia como esta sería incurrir —parafraseando el título en nuestro idioma de la novela de Thomas Harris y el film de Jonathan Demme— en el silencio de los indecentes.

En el artículo sobre La lista de Schindler, Spielberg esboza algo parecido a una autocrítica. Según él, no logró dar con aquello que movilizó al Schindler histórico —conocido como un bon vivant dado a los negocios fáciles— a arriesgar su pellejo para salvar a judíos a quienes ni siquiera conocía. "Me faltó mi rosebud", dijo, aludiendo al trineo de utilería que conserva en su oficina y que, en la película de Orson Welles, explica por qué el ciudadano Kane se convirtió en quien fue y por qué hizo lo que hizo. Pero a Spielberg lo desmiente su propia película, porque en ese océano en blanco y negro, lo único que destaca en color —como destacan los salvavidas en el mar gris— es una niña vestida con un tapadito rojo. Esa es toda la señal que Schindler pudo haber necesitado, y que todos los demás necesitamos: salvar a la niñita de rojo —a las del ghetto europeo, a las de Gaza, a las de cualquier barrio precario de Argentina— es salvar al mundo, y permitir que se las dañe o que sucumban es condenar al mundo a la perdición y morir por dentro como individuos. ¿O acaso la frase talmúdica que figura en la Medalla de los Justos, "Aquel que salva una vida es como si salvara al universo entero", vale sólo para las vidas de un pueblo específico y nada más?

Pero es verdad que en todos los tiempos ha existido gente que no ve a las niñitas de rojo. Y es esa gente la que, en su indiferencia, en su crueldad o en su combinación de ambas, tiende a detonar circunstancias históricas que no podemos consentir. Días atrás leí la declaración de un doctor del hospital Emirates Crescent de Rafah, en Gaza. Hablaba de la cantidad de niños huérfanos que llegan a diario a ese establecimiento, pero mencionó un caso en particular que me llamó la atención como la niña de rojo en el film blanco y negro. Según el doctor Ahmed Al-Shaer, es un niño del que nada saben aún: "Tampoco sabemos el destino de su familia. La gente lo encontró en un árbol por la mañana, como consecuencia del bombardeo, y lo llevó al hospital".

Vaya imagen. Un niño yerto, apenas vivo, entre las ramas de un árbol cubierto por cenizas. Ojalá no sea la imagen que resuma la aventura humana en este planeta.

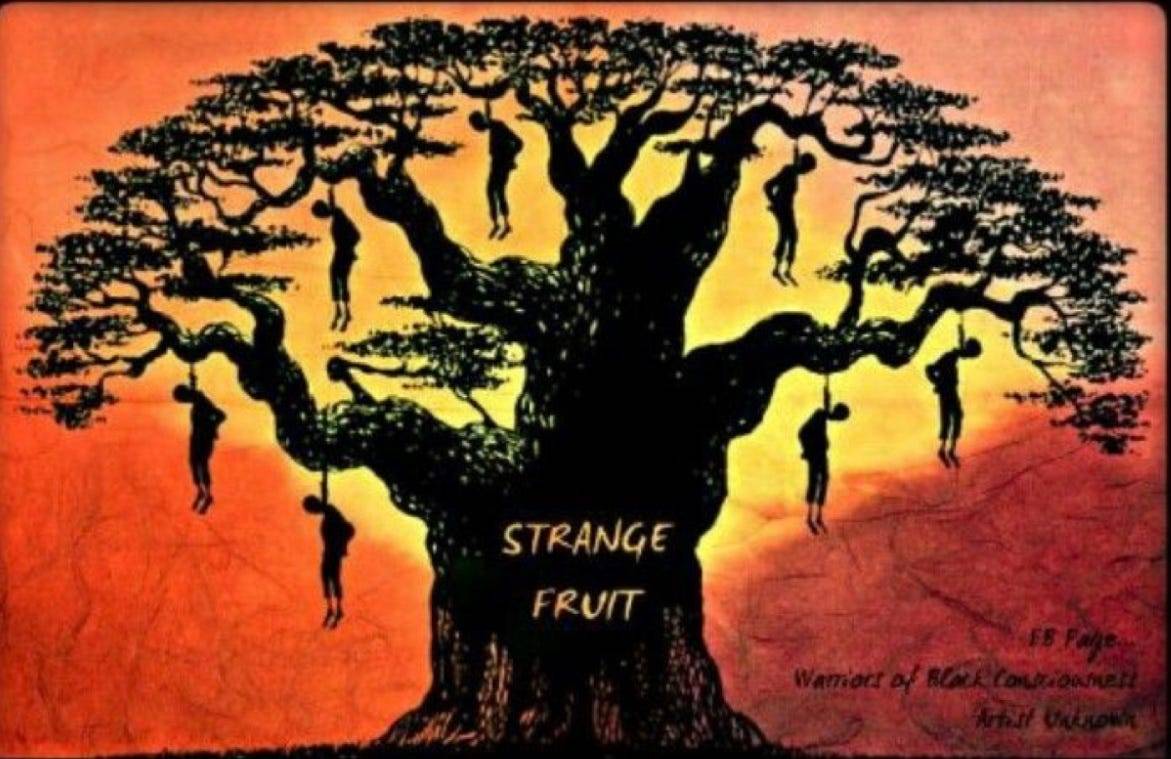

Nada pudimos hacer por evitar el racismo asesino en los Estados Unidos, cuyos linchamientos inspiraron la canción Strange Fruit (Fruta extraña) que inmortalizó Billie Holiday (y, por cierto, escribió un estadounidense de origen judío, Abel Meeropol); poco, pero de todos modos necesario, podemos hacer para ayudar a que se ponga fin a la masacre en Gaza; pero es mucho, e imprescindible, y nuestra responsabilidad directa, lo que podemos hacer para que el árbol de la historia argentina contemporánea dé otros frutos además de los amargos. Para eso habría que fertilizar el suelo con algo que se aparte de la mezquindad y la violencia habituales.

¿Qué deberíamos hacer para salir de esta película de terror?

"Apoyá tu oreja sobre tu alma, bien cerca —escribió la poeta Anne Sexton— y escuchá con atención".

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí