ELOGIO DEL OPTIMISMO

¿Tiene algún sentido ser optimista en un mundo como el de hoy, y en un país como el nuestro?

En los papeles, lo admito, la serie Ted Lasso me parecía poco apetecible. Primero, porque era una comedia y últimamente prefiero el calorcito del drama. (Durante mis vacaciones disfruté de dos que recomiendo: Caballos lentos [Slow Horses], que es una de espías ingleses línea Manaos con gran actuación de Gary Oldman, y Severance, una suerte de thriller metafísico.) Pero además, porque Lasso —que está en la plataforma de Apple TV, como las anteriores— gira en torno de la industria del fútbol, que es de las cosas que menos me interesa en la vida. (A excepción del reciente Mundial, por supuesto, que no puede ser reducido a un mero evento futbolístico: Qatar '22 es un hecho histórico, nuestro cruce del Mar Rojo — el inicio de la revolución del estado de ánimo de los argentinos.)

Pero la maldita serie seguía llamando mi atención, como si el Universo me empujase hacia ella. (O me atosigase la mercadotecnia actual y su abuso de los algoritmos, lo cual viene a ser lo mismo.) Aparecían menciones por todas partes, buenas críticas, recordatorios de los premios que ganó durante los últimos años: Emmys, Golden Globes, Screen Actors Guild... Tarde o temprano iba a sorprenderme en un momento de debilidad. Cuando esto sucedió, finalmente, le eché un vistazo mientras me prometía hacer uso de la salida de emergencia no bien incurriese en el primer offside. Entonces descubrí que su premisa era más delirante de lo que había imaginado.

Ted Lasso (interpretado por el actor Jason Sudeikis, veterano del show de comedia televisiva Saturday Night Live) es un entrenador de Wichita, Arkansas, que llega a Londres para coachear a un equipo pequeño, el imaginario AFC Richmond. El problema es que, primero, Lasso no es un entrenador de fútbol a nuestro estilo —lo que en Yanquilandia llaman soccer—, sino de fútbol americano. Ese con cascos y pelota ovalada, cuyos jugadores se dan murra como si fuesen una versión humana de autito chocador. Y segundo, que la dueña del equipo, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), no ha contratado a Lasso por error. A consecuencia de su divorcio de un millonario repelente, Rebecca se ha quedado con el AFC Richmond. Y contrató a Lasso para que, desde su total desconocimiento del fóbal, el entrenador asegure el fracaso del team que el ex de Rebecca adoraba por encima de todas las cosas — cosas que incluían a Rebecca, por supuesto.

Me banqué los primeros tramos porque la encontré graciosa —Lasso es de esas comedias que te ametrallan con chistes—, y le saca buen jugo al esquema que la narrativa llama fish out of water, pez fuera del agua: el contraste entre el tipo de la Norteamérica profunda, con acento y todo, que llega a la sofisticada y futbolera Inglaterra, donde beben té en vez de café (la cantidad de bromas que dedica a denigrar esa infusión es antológica) y agua con gas en vez de agua a secas. (Con perdón del oxímoron.)

A medida que Lasso y su nuevo entorno se sacan chispas empieza a insinuarse una característica central del coach. Porque el tipo se liga un bardeo de Dios y de María Santísima: de parte del equipo que desprecia su ignorancia en materia futbolística, de los fans del Richmond —que lo apodan Wanker, literalmente pajero, y se lo gritan en la cara cada vez que se lo cruzan— y, como no podía ser de otro modo, del periodismo deportivo. ¿Se imaginan qué dirían Vignolo, Closs, Liberman y Pasman si alguien contratase como D. T. de Tigre o Platense a un entrenador de vóley de origen chileno? Pero Lasso sobrelleva esas afrentas con una sonrisa que parece pegada a su bigote demodé, porque —por encima de todas las cosas— el tipo es un optimista. Sí señor: Lasso para todas las ofensas con el pecho, las duerme sobre su empeine y finalmente, merced a su estoicismo y buen humor, determina la siguiente jugada.

Inevitablemente —de acuerdo con las reglas de la narrativa tradicional, al menos—, la persistencia del tipo en su acto de buena onda termina por alterar la física de la agresión general. Por supuesto, hay quienes presentan más resistencia que otros, pero la gente de buena voluntad es la primera en dejar de considerarlo un payaso para aceptar que Lasso tiene derecho a hacer las cosas a su manera; y también es la primera en entender que la hostilidad no lo conmoverá ni lo apartará de su camino. A partir de entonces, la serie se dedica a dramatizar lo que la misma Rebecca bautiza como el método Lasso: la forma en que un tipo humilde, con gran sentido del humor y que muestra empatía hacia todo Cristo, altera inexorablemente el ecosistema anímico al que ingresa. Lasso es un experimento psico-social de un solo hombre: en vez de agent provocateur es un agent inspirant — un cuerpo extraño que, al entrar en un nuevo organismo social, logra que todos sus componentes funcionen mejor, individualmente y entre sí.

También se puede ver Ted Lasso porque es divertida y nada más. No se trata de un relato realista, espero que haya quedado claro: es una comedia televisiva, con algo del encanto de la película Jerry Maguire y un cast de amplitud dickensiana, rico en personajes entrañables que, por pequeños que parezcan, se las arreglan para encontrar su momento de brillar bajo el sol. Pero me atrevo a destacar mi caso porque descubrí que necesitaba seguir viéndola —me zampé las dos temporadas, este año se estrena la tercera y última— porque era divertida, sí, pero ante todo, porque me hacía bien.

Y de un modo infalible: tan pronto cliqueaba play, mi estado de ánimo mejoraba de inmediato. (Cosa que agradecí en las últimas semanas, durante las cuales tuve lidiar con niveles de maltrato e hipocresía a los que no estoy habituado —¡y eso que soy un periodista argentino!) El tema es que terminé de ver las dos temporadas y seguí pensando en Ted Lasso. Y ahora estoy acá, sin tener muy claro si me puse a revisitar la primera temporada para escribir esto o me puse a escribir esto en busca de una excusa para disfrutar otra vez de la primera temporada. En fin: más allá del bienestar que me produce todavía en su carácter de analgésico espiritual, sigo creyendo que hay algo digno de reflexión en el planteo que su protagonista personifica. Me parece un dilema central de este tiempo.

¿Tiene algún sentido ser optimista en un mundo como el de hoy?

Qué bello es vivir

En latín, optimum significa lo mejor. En consecuencia, optimista es aquel que tiende a pensar que toda dificultad puede ser superada y que cada limitación encubre una oportunidad de torcer la suerte para bien. Es decir, la clásica disposición de aquel que siempre ve el vaso medio lleno.

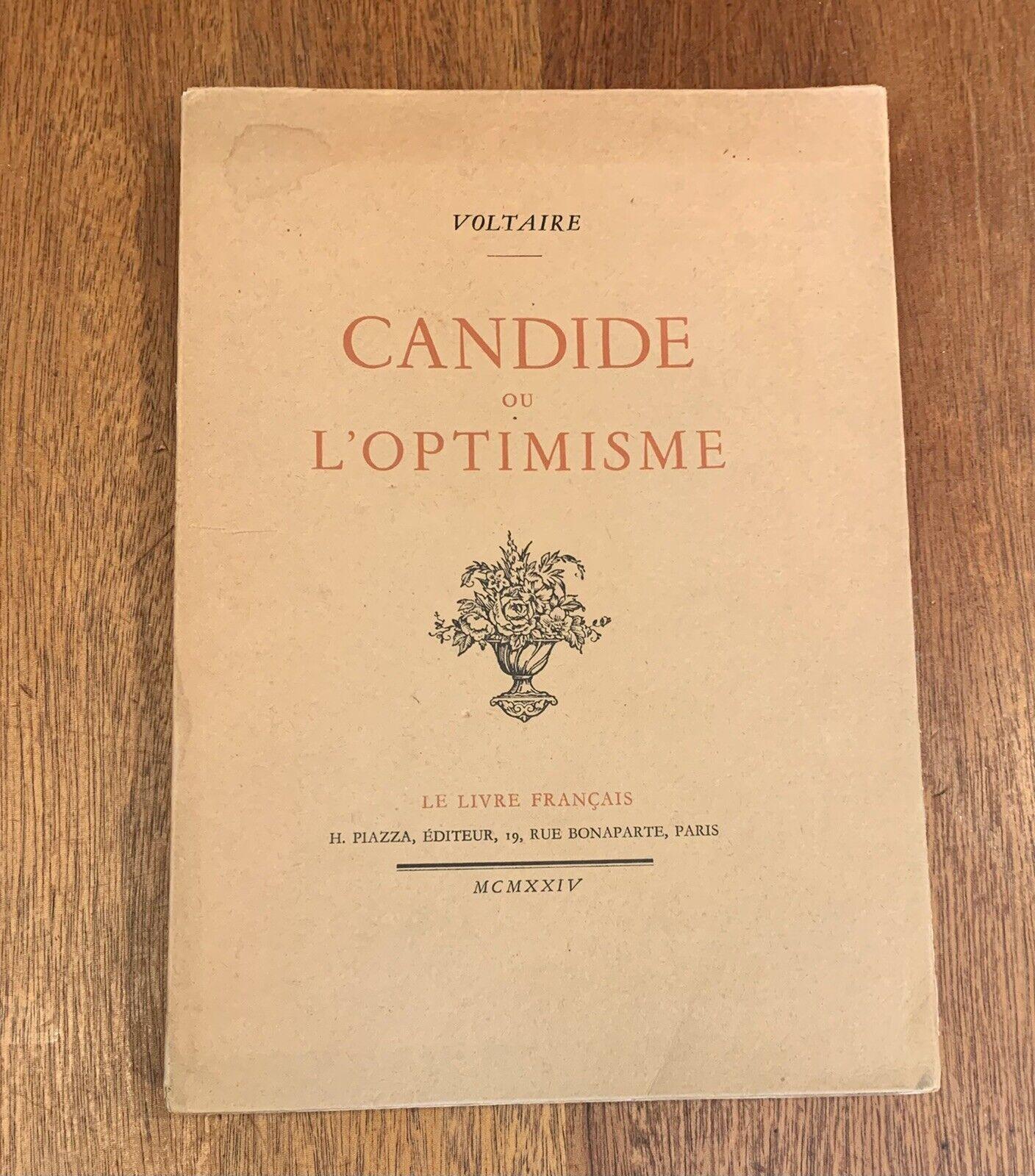

En su sátira Cándido, o el optimismo (1759), Voltaire ridiculiza el pensamiento esperanzador de Leibniz a través del personaje de Pangloss, a quien se considera "el más importante filósofo del Sacro Imperio Romano". Este Pangloss es un pánfilo que se las ingenia para darle un spin positivo a cualquier cosa. Por ejemplo, acepta que la sífilis es mala pero contraoferta que, gracias a que Colón y los suyos se aventuraron hasta América —donde tantos contrajeron el mal—, los europeos conocieron el chocolate. Así como Leibniz preconizaba que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, Pangloss responde a las desgracias con la misma frase: "Todo es para mejor" (Tout est pour le mieux).

Pero el optimismo no es necesariamente una actitud pasiva, la de aquel que se contenta con buscarle el lado bueno a todo lo malo y se cruza de brazos, mientras espera que el mundo se enderece solo. La búsqueda de la virtud individual a través de la perfección moral está muy bien —eso diría Sócrates, al menos—, pero esa perfección a que se aspira es puesta a prueba a diario por un mundo que demanda respuestas. No hay forma de que esa evolución moral se verifique tan sólo en nuestro interior, como un proceso intelectual, algo privado. Porque la realidad interfiere con nuestras vidas. Viene al encuentro aunque nos hayamos escondido en el más profundo de los pozos, desafiando a que le repliquemos con la acción adecuada, aquella que certifique nuestra virtud o nos mande a marzo.

Cándido fue la respuesta de Voltaire al optimismo filosófico, que creía desmentido por hechos como el terremoto que arrasó Lisboa en 1755. ¿De qué forma podía justificarse una catástrofe semejante en términos del "mejor de los mundos posibles"? ¿Qué saldo positivo se le puede encontrar hoy mismo, ya que estamos en tema, a un desastre como el de Siria y Turquía? Pero Voltaire es más eficaz como crítico del optimismo compulsivo que como oferente de una filosofía superadora. Al final del libro Cándido reniega de su maestro Pangloss, pero la única conclusión a que llega es que cada uno debe "cultivar su propio jardín". ¿Significa esto, como muchos interpretan, que lo mejor que puede hacer uno es darle la espalda a un mundo insensato y encerrarse a cuidar de su alma, o a lo sumo de su jardincito literal? Podría ser, dado que es esencialmente lo que hizo Voltaire. El tipo amaba trabajar en los jardines de sus fincas de Ferney y Les Délices, y se apartó de la sociedad para concentrarse en la escritura de la Enciclopedia. Pero, como suele ocurrir con la verdadera poesía, la imagen del cultivo del propio jardín es lo suficientemente ambigua para no tolerar apenas una interpretación literal.

Una cosa es ser buena leche y otra muy diferente es ser un inconsciente a lo Pangloss. Durante el primer tramo del relato, Ted Lasso parece revistar en esta última categoría, la de la gente que para ser positiva necesita negar la realidad. Cuando trata de levantarle el ánimo a uno de sus jugadores, le recuerda que el animal más feliz de la creación es el pez dorado (goldfish), porque tiene una memoria que sólo puede sostener durante diez segundos. Lo cual significa que al segundo once volverá a encarar al tipo que lo maltrató como si fuese posible que a la próxima fuese a tratarlo de otra manera, y a pensar en el partido siguiente no desde el peso de la retahíla de derrotas sino desde la perspectiva de la victoria que siempre desea. Como la Dory de Buscando a Nemo, que padece de memoria de corto plazo y a cada rato vuelve a descubrir al mundo desde cero, renovando su asombro y asumiendo la vida como algo que es pura posibilidad.

Pero eso no sería un optimismo saludable, sino un mecanismo de defensa. Pronto se aclara que Lasso no aceptó ser D. T. del Richmond porque quería conocer Inglaterra o lo consideraba un ascenso profesional. Ese conchabo al otro lado del océano fue la única salida de que disponía para cumplir con el pedido de su esposa Michelle: la demanda de espacio, de distancia, para pensar sin presiones sobre el futuro del matrimonio en común. Con la franqueza que lo caracteriza, Lasso se lo confiesa a Rebecca: su esposa, le dice, considera que "mi constante optimismo es too much". No se trata de que le reclame la enmienda de defectos menores, como el de nunca colgar las toallas que acaba de usar o de resistirse a comer sano. Lo que Michelle no tolera ya es el rasgo que constituye la columna vertebral de su personalidad. El optimismo de Lasso se le ha convertido en un problema. Y su cuerpo se lo confirma poco después, al regalarle una sucesión de ataques de pánico. A raíz de los cuales no le quedará otra que enfrentarse a otro trauma, uno del pasado, que desde entonces pesa sobre su alma y ha sido instrumental a la hora de convertirlo en quién —y cómo— es.

Me gustan los relatos que en un momento te arrancan una carcajada y al rato te hacen pensar en algo serio. Y la depresión es una cosa seria, en este mundo contemporáneo tan proclive a atiborrarse de pastillas como quien llena el tanque de nafta para que el ánimo no lo deje a pata. Lo interesante, aquí, es que aunque sea a regañadientes Lasso enfrenta lo que le ocurre, algo que entraña, ya de arranque, cuestionar su optimismo. Pero persevera en el proceso de autoexaminación hasta despejar la incógnita y comprender que la vida procede por etapas, de las que se desprende a medida que dejan de servirle, como un cohete con los propulsores que ha agotado. (De hecho eso es lo que Michelle argumenta, que ya no siente por Lasso lo que sentía cuando se pusieron de novios en la secundaria: ha evolucionado, ha crecido — simplemente necesita otro tipo de interlocutor.)

Y es así que Lasso asume que su optimismo pudo haber sido un mecanismo de defensa ocasional pero que ya no le sirve en esa encarnación, él también necesita evolucionar. Y por eso elige seguir cultivando la actitud pero de otra forma: dejando de ser un optimista ingenuo —cándido, habría que decir— para seguir siéndolo a conciencia. En Ted Lasso, el optimismo se vuelve una postura filosófica. La forma en que decide vivir, ser en el mundo. Que, por cierto, nada tiene de panglossiana.

En paralelo, mientras el coach se mete en el barro y lleva adelante el proceso que le reclama su alma, el mundo se aplica a darle la razón también por afuera. Porque el entorno empieza a evidenciar las consecuencias del método Lasso. A mostrar la diferencia que el coach produce incrementalmente en aquellas vidas que roza a diario. Ya sé que no estoy hablando de un documental sino de una comedia en el molde clásico, que incorpora elementos de fábula al modo del Capra de Qué bello es vivir. ¡Nada más fácil que fruncir una ceja y ponerse cínico ante una serie como esta! Pero sería de tontos negar el poder de las ficciones para interpelar nuestra vida real y cuestionar por qué el mundo no es de otro modo. Por ejemplo: cuán distintas serían las cosas si en vez de lidiar a diario con cierta gente, frecuentásemos a más tipos como Lasso.

¿Cuánto variarían tu comportamiento y tu vida si, en vez de bancarte a un jefe patotero y maltratador que explota las debilidades de todos para controlar al grupo, contases con uno que está atento a lo que te pasa, que te alienta, te proporciona las herramientas que necesitás para superarte y no pierde la confianza en vos aunque algo salga torcido? ¿Cuánto variarían tu comportamiento y tu vida si al salir de casa dejases de cruzarte y bancarte a diario a tanta gente arisca, violenta, ensimismada en su burbuja de demandas incesantes hacia los demás, que nunca interroga su propia responsabilidad en el estado de las cosas?

Esa es la forma en la cual yo, al menos —un optimista en el espíritu del viejo proverbio inglés, aquel que recomienda prepararse para lo peor sin dejar de esperar lo mejor—, interpreto la recomendación final de Cándido. No sé si cultivar el jardín propio es una metáfora o un consejo práctico. Pero entiendo lo de Cándido como una llamada a la acción. El optimismo compulsivo, maníaco, es una huevada. Optimismo no equivale a conformismo. Porque sería imposible cultivar un jardín, tanto metafórico como de los reales, con los brazos cruzados.

Para cultivar un jardín hay que descruzar los brazos. Para que la realidad se avenga a acercarse a nuestros deseos, hay que hacer algo.

El reino del derecho

Tal como pinta el año 2023, el optimismo suena a actitud disparatada. Apesta a desconexión de la realidad, porque todo está complicadísimo. La política mundial, la salud del planeta. El futuro del país se encuentra empantanado hasta la verija, y en el presente son millones los que galguean para sobrevivir, nomás. Sólo Dios sabe lo que hubiese dicho Discépolo de vivir hoy. Sería una versión argenta de Leonard Cohen y escribiría cosas como Everybody Knows, ese Cambalache de fines del siglo XX:

Todo el mundo sabe que los dados están cargados

Todo el mundo los arroja con los dedos cruzados

Todo el mundo sabe que la guerra terminó

Todo el mundo sabe que los buenos perdieron

Todo el mundo sabe que la pelea estaba arreglada

Los pobres se quedan pobres, los ricos se hacen más ricos

Así es la cosa

Todo el mundo lo sabe.

Mires para donde mires, la realidad desinfla tus deseos. Las noticias no perdonan, ni siquiera en el nivel simbólico. Después del incidente del presunto espionaje celestial del gobierno chino, ¿no dejó en claro, el imperio que nos tutela, que pinchará todos nuestros globos, allí donde se atrevan a volar?

Y acá en casa no estamos mejor. Vivimos expresando una muy fundada disconformidad con el gobierno que votamos, como si la oposición racional, constructiva y republicana fuésemos nosotros, en vez de los otros. La oposición formal no disimula ni ante las cámaras que está afilando garras y colmillos. Explican lo más campantes cómo piensan morfarnos crudos, tan pronto cambien sus jaulas por la dirección del zoológico. (Días atrás Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Macri —¡el caradura que defaulteó la deuda en pesos!—, se quejó cuando un periodista le preguntó por las 800.000 moratorias que su sector político se niega a aprobar en el Congreso. "Eh, pero me lo planteás en términos de 800.000 personas", dijo. Como si lo que estuviese en juego no fuesen personas sino jarrones, maníes o hebillas de pelo. Los macristas desplazan a los números el cariño que se niegan a sentir por la gente de carne y hueso.)

Y en los márgenes del ágora pública, donde moran aquellos que no participan de discusión alguna, se incuba una reacción que desbordaría los confines de la expresión racional. Porque, cuando la presión es demasiada, la cosa revienta no donde convendría, sino por donde puede. No respeta los cauces institucionales, sino que se lleva todo puesto. Y muchos se hacen los giles ante el dramatismo de la situación. (El Presidente, sin ir más lejos, dice que le contaron que hoy es común que la gente espere su turno durante dos horas para cenar afuera de casa.) Y esa actitud de negación acrecienta el riesgo de que regalemos el futuro inmediato no a quien represente un proyecto superador, sino a quien mejor encarne la bronca —¡justificadísima bronca!— y descubra cómo capitalizarla.

Nada sería más sensato, en esta hora, que el pesimismo. Y sin embargo...

El tema es que, precisamente cuando las papas queman, no hay nada más inútil que el pesimismo. Es mera resignación, conformismo que disimula la egoísta esperanza de que la peste se los cargue a todos, pero nos saltée a nosotros. Y además de inconducente —porque se niega a intervenir en la realidad—, el pesimismo va a contrapelo de la arquitectura de la existencia. Porque el universo mismo es optimista: era nada y hoy lo es todo y no cesa de expandirse. Porque el fenómeno de la vida es optimista: se complejiza constantemente, se recrea y renace. (Es tan porfiada, la vida, que encontrará la forma de reinventarse aunque arrasemos con la superficie del planeta.)

Toda nuestra existencia está fundada sobre presupuestos optimistas. Respirar es un acto de optimismo. Comer (o desear comer) es un acto de optimismo. Aunque nos rehusemos a reconocernos en ese espejo, somos optimistas porque encaramos cada día convencidos de que también estaremos aquí mañana — porque descruzamos los brazos y buscamos u horneamos el pan y hacemos lo que tenemos que hacer para seguir adelante.

Sin optimismo no habría médicos ni puentes ni escuelas.

Sin optimismo no habría ciencia ni Bach ni sushi.

Sin optimismo la Selección no hubiese ganado el Mundial, liderada por esa versión argenta de Ted Lasso que es Scaloni. (Y eso que no era entrenador de fútbol americano. Pero, con la excusa de su inexperiencia, los Vignolo, Closs, Liberman y Pasman le dijeron de todo menos bonito.)

Y conste que la cosa no estaba más fácil en diciembre de lo que está hoy. Pero ese triunfo hizo que —prodigiosamente, en el tiempo infinitesimal que requiere chasquear los dedos o patear un penal— de un segundo para otro comenzásemos a ver la vida color de copa. Y ya sé que no conviene sobredimensionar un hecho deportivo. (Me hizo reír el desopilante Beard [Brendan Hunt, actor y co-creador de la serie], cuando le cuenta a Lasso que el sistema educativo difundió el fútbol para persuadir al alumnado masculino de que también podía entretenerse con los pies, y así dejase de pajearse.) De lo que se trata, aquí, es de que entendamos que el Mundial reveló cuán ávidos estamos de estímulos que nos hagan sentir mejor. Aunque sea de forma pasajera, aunque sea de forma vicaria. Fue la excusa perfecta para salir a la calle, sonreír sin disimulo, empatizar con millones de desconocidos y palmear espaldas y ser palmeado por gente que compartía tu misma alegría.

Eso ya pasó, lo sé. Cronológicamente quedó atrás. (Aunque, al igual que ustedes, me niego a desengancharme de ese estado de ánimo, ni aunque vengan degollando.) Pero la constatación de que ese yacimiento estaba ahí nomás, apenas por debajo de la superficie gris —un océano subterráneo de combustible emocional, algo así como una Vaca Muerta de la alegría—, torna lógico considerar que sería maravilloso industrializarlo, enriquecer su producto para que sea más sustancial y sostenerlo en el tiempo.

Mi costado cínico me forzó a desdoblarme, mientras miraba Ted Lasso, y a decirme que cosas como esas no pasan en la vida real, o al menos no con tanta facilidad. Pero en simultáneo, al contemplar los efectos del método Lasso —los resultados de la persistencia de su optimismo, por ejemplo entre esa banda desconsolada a la que transforma en un equipo donde todos se valoran y respetan—, no dejaba de preguntarme: ¿por qué no podemos ser así? ¿Por qué no podemos estar mejor, si tenemos la voluntad y contamos con las herramientas? ¿Por qué no podemos levantar el cachete, si acabamos de demostrar que estamos más que dispuestos?

Durante un episodio de la primera temporada, la serie impulsa a que nos identifiquemos con Trent Crimm, el (ficticio) periodista de(l diario real) The Independent que cubre la campaña del AFC Richmond y, como el resto de sus colegas, cree que Ted Lasso es un demente que hundirá al equipo. Pero, después de acompañar al entrenador durante el día como parte de un reportaje, descubre que Lasso es genuinamente así. Que no hace de bueno: es bueno. (Al punto de zamparse la picantísima comida hindú que le sirven y exponerse a una tormenta intestinal, para no decepcionar al responsable del restaurant donde Crimm y él cenaron.) Y por eso termina escribiendo algo que sorprende a todos, empezando por él mismo. "En un negocio que celebra el ego, Ted maneja el suyo con rienda corta", dice Crimm. Esto no significa que haya cambiado de idea respecto de las perspectivas de Lasso en materia futbolística, por cierto: "Pienso que Ted Lasso fracasará aquí, y que Richmond sufrirá la vergüenza de verse relegado", afirma. "Pero no me regocijaré cuando eso suceda. Porque, aun a mi pesar, lo que más deseo es que le vaya bien".

Ted Lasso es una historia sobre el poder que, casi siempre sin saberlo, detentan las personas buenas. Un poder que no está de moda, en un mundo que sólo premia y promueve a vivillos y turros. (En su canción inoxidable, María Elena Walsh se planteaba: Vamos a ver cómo es / El reino del revés. Bueno: ya sabemos cómo es. La canción infantil se convirtió en canción realista. ¿Se olvidaron de que uno de sus versos dice que un ladrón es vigilante y otro es juez?) En materia de las actitudes a que nos empujan, hoy en día el cinismo tiene la funcionalidad de una joggineta: ¿para qué calzarnos otra pilcha, si esa es la más cómoda que hay?

Yo sé que soy público fácil para este tipo de fábulas. (Ted Lasso me sedujo desde que dijo hola. No puedo resistirme a un relato en el que un tipo sienta a su equipo a ver El gigante de hierro y dice que "nada dura para siempre, salvo el ingenio y la sabiduría de [la tira cómica] Calvin & Hobbes".) Pero no defiendo estas fábulas desde la ingenuidad o la candidez, no. Las defiendo desde la practicidad, porque he tenido la fortuna de conocer buena gente y percibir cuánto mejoran las cosas en todo nivel cuando hay alguien así orbitando cerca. Ese es el efecto que producen en derredor las personas buenas que han elegido ser buenas. Como dice Ted Lasso, son aquellas que tratan de elevar la vida a su mejor versión, y al hacerlo "ayudan a que quienes las rodean puedan elevar las suyas".

A la luz de mi experiencia vital, del subidón que significó el Mundial y de la visión de Ted Lasso, me animo a decir que, entre las muchas cosas que necesitamos, el optimismo es primordial. (Hablando de optimismo, les recomiendo seguir por Twitter a Hanif Kureishi, el escritor inglés de ascendencia pakistaní, autor de El Buda de los suburbios y de El álbum negro. El tipo tuvo un accidente en Roma y quedó paraplégico, no puede usar sus brazos ni sus piernas. Pero aún así se lanzó a publicar crónicas de su nueva vida por las redes, porque como imagino que creemos todos los novelistas, mientras hay escritura —y Kureishi sigue escribiendo, aunque ya no disponga de sus manos—, hay esperanzas.)

Lo otro que necesitamos, claro, es que alrededor nuestro aparezca un agent inspirant, o dos, o mil.

Alguien que nos dé ganas de estar en su equipo. A quien deseemos que le vaya bien, porque su triunfo sería equivalente al de todos. Y cuya victoria nos devuelva las ganas de salir a la calle. Pero no para romper todo sino para festejar, como cuando ganamos el Mundial y se largó la revolución del estado de ánimo — esa copa que hoy nos toca defender.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí