¿Qué hace de una persona una oradora superlativa? Pregunto en los términos más amplios, para progresar hacia el caso de Cristina. A quien considero parte de esa categoría, y desde hace mucho. Por lo menos desde que era diputada, a fines de los '90, cuando pesqué alguno de los discursos mediante los que expresaba oposición a proyectos del menemismo. Su actuación era tan descollante, y por ende tan inocultable, que en el '97 no encontraron mejor solución que expulsarla del bloque del Partido Justicialista, acusándola de "revoltosa". Esos blasones —los de su elocuencia y su rebeldía— los refrendó este jueves, en el Estadio Maradona de La Plata, durante el acto del Día de la Militancia. Pero no nos apresuremos. Procedamos con mesura y armonía, como la ocasión demanda.

Empiezo por el principio, por lo esencial: para dar un discurso memorable hay que tener dominio del lenguaje. No es casual que aquellos a quienes consideramos grandes oradores hayan escrito sus propios discursos, o al menos las arengas por las que son recordados.

Pensemos en Winston Churchill. El gordo del eterno cigarro en la mano se consagró como estadista, pero antes de convertirse en político era ya un escritor natural. Versado en el lenguaje de la Biblia y de Shakespeare, fuente de enorme riqueza en términos dramáticos. Autor de una novela, de libros de investigación histórica y de unas memorias que alimentaron doce volúmenes, terminaron concediéndole el Nobel de Literatura en 1953. El fallo del comité justificó el premio de este modo, aclarando que se lo laureaba por sus libros pero —y esto es lo inusual— también por sus discursos, a los que se les reconocía valor literario: "Por su maestría en la descripción histórica y biográfica y por su brillante oratoria en la defensa de los valores humanos exaltados".

Pensamos en el Kennedy del Discurso Inaugural, que escribió y corrigió durante meses. Ustedes saben de qué alocución hablo: aquella donde instaba a sus compatriotas a preguntarse qué podían hacer ellos por su país, en vez de reclamar incesantemente y tironear de la teta del Estado. (A este respecto Cristina sería un caso especial, porque no sólo concibió sus discursos inaugurales sino que además colaboró con el de Néstor, como cuenta en Sinceramente. ¿Cuántas personas habrá en el mundo que hayan escrito tres discursos inaugurales y pronunciado dos... por el momento, al menos?)

Pensemos en Martin Luther King, a quien su formación religiosa —era ministro de la fe bautista— lo familiarizó con las metáforas que, desde el comienzo de la civilización, traducen los anhelos más elementales de la especie humana. Por ejemplo, la de los sueños que nos impulsan a seguir batallando. El 28 de agosto del '63, culminando la Marcha sobre Washington, dijo: "Tengo el sueño de que algún día mis cuatro pequeños hijos puedan vivir en un país donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter". Frase que reverbera por detrás del deseo definido por Cristina el jueves, cuando dijo soñar con un país donde nadie fuese "condenado por la cuna", por la condición en que le tocó nacer.

Así queda asentado un primer requisito sine qua non: se trata de personas que hacen uso del lenguaje como un superpoder. La misma destreza verbal y conceptual que los ayuda a reflexionar por encima de la media, a identificar los vientos de la historia cuando todavía son brisas, a construir pensamiento superador, les sirve para comunicarse de manera convincente.

Personajes como los mencionados eran tipos cultos y podían expresarse por escrito con naturalidad. Pero ojo, que escribir bien e interpretar un texto ante una audiencia son dos cosas distintas. Dar vida a un texto delante de mucha gente no es moco de pavo, créanme. No toda la gente que escribe bien es capaz de leer sus textos de forma elocuente. En el Hemisferio Norte, la tradición lleva a que escritores y escritoras consideren la lectura en voz alta como parte esencial de su tarea: si no lo hacés bien, ni siquiera podés considerarte profesional. Pero acá no es así. Hay autores que masacran sus propios párrafos delante de un público. Lo cual torna necesario desdoblar el talento necesario para dar un buen discurso. Hay que saber construirlo verbalmente (cosa que alguien más puede hacer por vos, alguien contratado ad hoc), pero además hay que saber interpretarlo.

Esta última característica es imprescindible. Aunque le pagues al mejor speech writer del planeta, si no transmitís el texto con convicción, estás frito. Imaginen a Mauricio leyendo cualquiera de los grandes discursos de Churchill, JFK o Luther King. Los pulverizaría, haciéndolos sonar como la lista de compras que un pibe de segundo grado recita ante el almacenero. Esto sugiere que la maestría con el lenguaje no se negocia. Si tu verba es limitada, aunque seas el mejor actor del mundo, no vas a poder caretear un discurso de nivel. Para la gente que leyó poco y sólo dispone de un vocabulario ramplón, un discurso ambicioso funciona como las alturas para quien sufre de vértigo: los marea, les da pánico, los insta a caer.

Recapitulo, entonces. Todos los oradores legendarios fueron gente dotada con el superpoder de la palabra, tanto para escribir un discurso como para, en caso de recurrir a un texto ajeno, interpretarlo como se debe — como si fuese propio. Un buen discurso es en esencia una interpretación, con mucho de actoral. Si aquel que lo profiere no parece sentir lo que está diciendo —si no transmite emoción—, la pieza oratoria pierde efectividad.

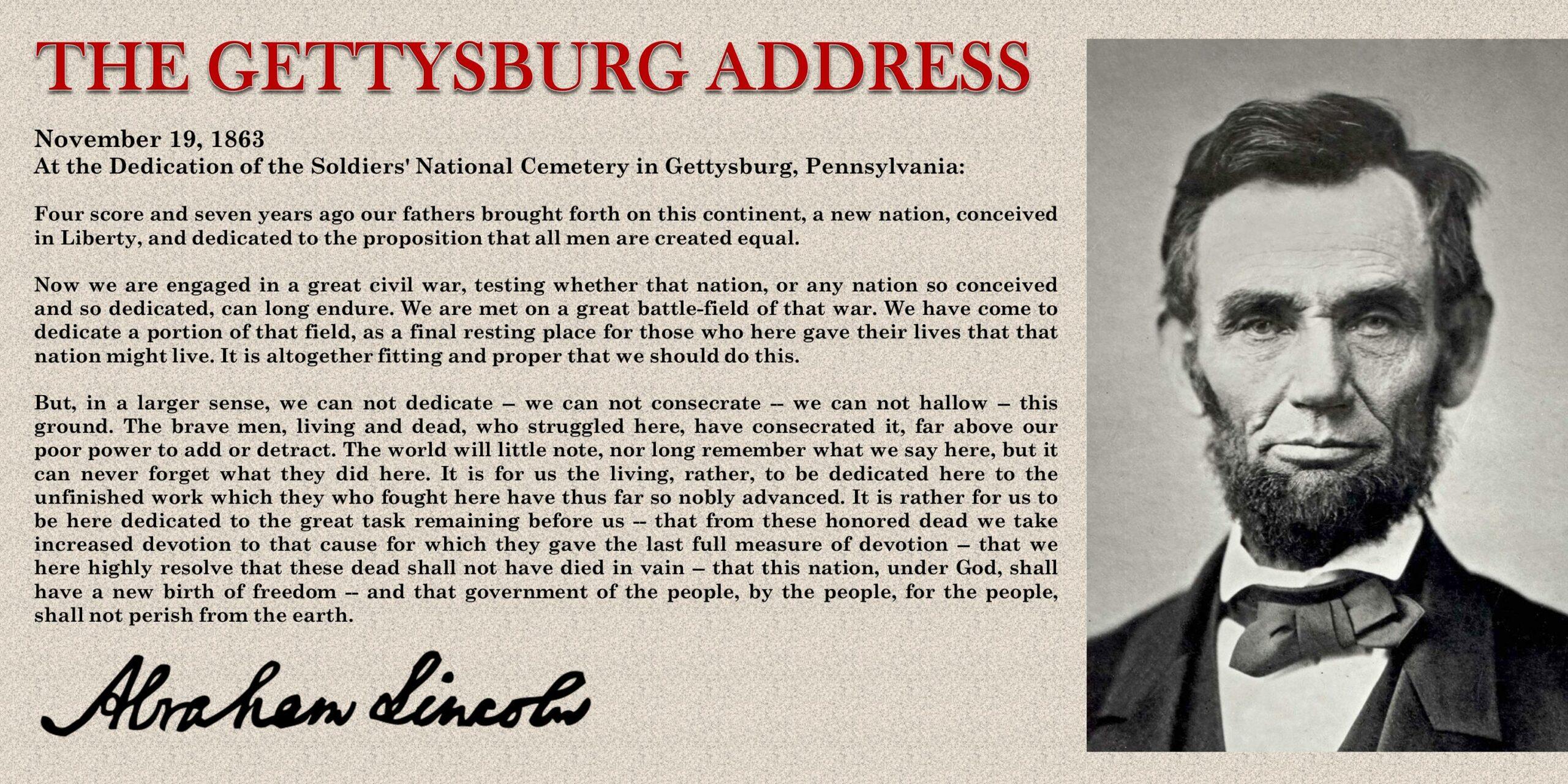

Por eso importa la voz, que debe tener atractivo o por lo menos no patear en contra. (Si pusieses a Jar Jar Binks a leer el discurso que Lincoln profirió en Gettysburg —aquel donde definió la aspiración a construir "un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo"—, lejos de inspirarte, te darían ganas de pegarte un tiro.) Por eso importa, también, el manejo dramático de las pausas y de los tiempos. Y por eso importa finalmente —hoy más que nunca, en un mundo donde la imagen reina— la presencia física o cuanto menos el carisma, y el uso de la gestualidad. No hay lista de los grandes oradores de la historia que excluya a Hitler —raza superior, diría Mauri Vainilla—, quien no sólo escribía sus discursos y los editaba hasta cinco veces, sino que practicaba sus gestos, sus expresiones faciales y sus inflexiones. Es que, en un líder político, todo comunica algo: su postura, su vestuario, sus silencios, su entonación, su mirada, sus manos — y por supuesto, sus palabras y el contenido al que dan forma.

Que es, en último término, de lo que se trata. Porque las habilidades verbales e interpretativas son instrumentales, medios para un fin. Lo esencial es la persuasión que oficia un buen discurso. Un orador superlativo te convence de que lo que está diciendo es la verdad, la noción que debería imponerse sobre la realidad y, así, moldearla. Y para que ello ocurra, debe transmitir que está convencido de lo que dice. Esa es una de las razones por las cuales fue tan apasionante el enfrentamiento dialéctico entre Sir Winston y herr Adolph, a mediados del siglo pasado: porque ambos comunicaban sus posturas con pasión y con labia.

¿Se podría decir que ganó el más elocuente? Claro que no. Un discurso inolvidable influye pero no determina, al menos no necesariamente.

Como en la vida, ganó aquel que supo acumular más fuerza.

Lanzallamas

Venimos hablando de oradores superlativos, pero en este marco hay que tomar nota de una subcategoría que es casi una especialidad latinoamericana: la de quienes son capaces de pronunciar largos discursos que adquieren dimensión legendaria... ¡sin la ayuda de un texto, sin leer!

Perón fue un gran payador. Lo cual no significa, aclaro, que se abandonase al repentismo, que no hubiese pensado antes lo que iba a decir. Porque hasta los payadores, como hoy los freestylers, se llenan las mangas de temas, palabras y rimas a los que recurrir en la emergencia. Como decía Mark Twain: "Generalmente me demanda más de tres semanas preparar un buen discurso improvisado".

También fueron oradores torrenciales Fidel y Chávez. Como además de estar dotados de cerebros privilegiados tenían carisma, manejaban los climas como nadie. Para que sus parrafadas no se volviesen un pelotazo en contra, administraban recursos como si fuesen dramaturgos: alternaban la explicación didáctica, la invectiva, el alivio humorístico, la complicidad con su audiencia, el intercambio ocasional con quienes les gritaban algo y la arenga épica, en las dosis adecuadas y en la sucesión correcta.

¿Y cómo era posible que llevasen adelante semejantes proezas cada dos por tres, como quien no quiere la cosa? Porque —como sugerí recién, de pasada— eran tipos que tenían la cabeza generosamente amueblada, y con mobiliario de lujo. (O sea: nada que ver con la carpintería de Morel.) Sujetos que se habían leído la historia del mundo y los ensayos que la interpretaban; que estaban informados de lo que ocurría en todas partes; obsesionados por la economía no sólo local sino internacional; y que sabían las cifras que había que saber, no para hacer gala de mnemotecnia sino porque son la explicación de todo lo que pasa y puede pasar. (El poder gira en torno de los números, nadie lo sabe mejor que un estadista.) Fueron grandes curiosos de cabeza analítica, lo cual les ayudaba a jerarquizar la información, a estructurarla de modos que construían sentido, como una biblioteca bien organizada. En consecuencia, no sólo disponían de la data necesaria, sino que la tenían ordenada. Dar un discurso se parecía bastante a ir echando mano a cajones o estantes mentales en busca de la info precisa, a medida que la argumentación lo requería.

Los genios de la política populista socializan su conocimiento. Lo comparten, se explican una y otra vez, hacen docencia, seducen y también persuaden de que su visión es la correcta y de que nos sumemos a la causa. Se vuelven grandes oradores porque necesitan ser grandes narradores, dado que defienden la causa popular y para eso deben ampliar su base de sustento; sumar lectores, público, militantes que ayuden a modificar el equilibrio de la balanza de lo real y crear las condiciones para una transformación profunda. Por supuesto, también hay genios políticos de otro cuño. Pienso en Magnetto, por ejemplo. Pero esa gente hace política con el único objetivo de acumular poder personal, y por ende no necesita expresarse. Al contrario, buena parte de su ascendiente pasa por el silencio, es directamente proporcional a los secretos que atesora.

Lo siniestro no se expone ni busca justificarse. Eso implicaría someterse al escrutinio público, al juicio de la sociedad. Por eso se perpetra en las tinieblas, donde la mirada del pueblo no accede.

No puedo ignorar aquí el poder del que Eva hacía gala cuando se comunicaba con los descamisados. Pero soy consciente de que es la excepción a parte de las reglas que definen a los grandes oradores. No había leído mucho, carecía de formación histórica y política. Tal vez por eso se sentía insegura y apelaba a otras cabezas para dar forma a lo que intentaba decir. Sin embargo, cuando llegaba el momento se apropiaba de los discursos, les ponía su impronta — los comunicaba como nadie.

Habrá quien pretenda que compensaba por la vía de la actuación, dado que eso había sido antes de convertirse en Eva: una actriz profesional, en radio y en cine. Pero todos tenemos claro que no fue una actriz genial. (Al menos, no en los formatos tradicionales de la narrativa dramática.) Si su presencia y su comunicación con el pueblo se tornaron incendiarias, y en consecuencia marcaron a fuego la historia argentina, se debió a otra razón, sobre la cual volveré más adelante.

Un ida y vuelta amoroso

Lula también es un gran orador, a punto de retomar la presidencia de Brasil. Pero pensemos en Cristina, ahora. Que es una comunicadora descomunal, sin ayuda de un texto preexistente ni de un machete, siquiera. Permítanme hacerme cargo también del elefante de esta habitación, al que sólo se podría ignorar al precio de faltar a la verdad: Cristina es, además, la única mujer viva en esta lista de la especialidad latinoamericana de deslumbrar multitudes mediante un discurso, en vivo y sin red. La heredera directa de Perón y de Evita, en tanto absorbió algunas de las características más significativas de ambos, proponiendo una síntesis nueva.

Cristina participa de muchos rasgos que atribuí a los oradores que adquirieron resonancia mítica. Como ellos, está dotada del superpoder del lenguaje, que usa con gran autoridad. (Mejor no cuantifiquemos el vocabulario de que dispone, para no apabullar al resto de la clase política argentina.) Tiene una cabeza privilegiada, formada en la lectura de la historia, las leyes, la ensayística política y la economía. Su conocimiento está estructurado y ordenado, puede acudir en su busca a piacere, como quien googlea en su computadora o celular.

Siempre ha sido una mujer muy atractiva, en perfecto dominio de su apariencia. Su actitud coincide con la que recomiendan los expertos en oratoria: no gesticula en exceso con las manos ni se mueve demasiado. Maneja los tiempos a conciencia. En primer lugar, el tiempo material: me consta que prefiere no hablar más de 60 minutos, para no abusar de la capacidad de concentración de la gente. Pero también está en control de los tiempos dramáticos, de las pausas y hasta del alivio cómico, que suele llegar a través de cierto refranero que rescata y resignifica. ¿Cuánto disfrutamos de Pindonga y Cuchuflito, del Cadorna que le tomó prestado a Máximo, del Vivarachol que le endilgó a Aníbal, de la verdad de la milanesa, del tomá mate con chocolate, del tuki?

Su voz es agradable, firme pero no agresiva. Un rasgo que valoro particularmente es el hecho de que nunca grita. Porque, aunque en ocasiones apela a un tono imperativo, no llega a ser esa cosa chillona que usa la mayoría de los varones —incluidos muchos que en ocasiones se le sientan al lado—, confundiéndola con el pitch apropiado para dirigirse a la popular. Cristina no necesita gritar, porque de hacer falta, la gente modera sus efusiones con tal de que no se le escape nada de lo que dice.

Pero el hecho de que comparta tantas características de los oradores más reputados no alcanza a explicar el fenómeno Cristina, ese todo que es más que la suma de sus partes. Hay algo propio, personal e intransferible, que es esencial al ascendiente que tiene cuando se expresa en público. Un estilo, se podría decir. Y como sostiene el Indio, el estilo nunca es neutral.

Las verbas del Indio y Cristina —ya que estamos— tienen un elemento central en común: no nivelan nunca para abajo. No subestiman a quien los oye. Ya sé que el Indio no es un político formal, ni un orador público. (Lo cual no niega el aspecto político de su obra, ni el hecho de que se exprese en público cantando, en vez de hablando.) Pero ambos son fenómenos particularísimos de la comunicación popular.

El Indio plasma ideas complejas, valiéndose de la confusión y la ambigüedad. Usa palabras difíciles, inventa nuevas y llena sus letras de citas culturales abstrusas: parabellum, queso ruso, gas coreano, saharadíes, derviches, soirée, bolchevique, rapaz, Rififí, fuselaje, polizón, mandarines. En simultáneo, enhebra esas ideas y esas palabras desafiantes con lenguaje callejero, a menudo al límite con el slang carcelario. Y sin embargo, esa mezcla inestable de elementos disímiles no expulsa al público popular, al contrario: lo incluye. Lo incorpora a su narrativa, lo hace sentirse parte de algo que la gilada no pesca.

Por su parte Cristina, que habla en presencia de miles y miles de personas que se convierten en millones al multiplicarse por la transmisión en directo y el streaming, podría limitarse a agitar las pasiones, y ya. Ella es una líder populista, como se lo reconocemos tanto los que valoramos el populismo como aquellos que lo detestan. ¿Qué le sería más natural que hacer demagogia y jugar para la tribuna?

Sin embargo, cada intervención pública de Cristina incluye una tarea pedagógica. Asume el desafío de explicar cuestiones áridas —por lo general, económicas— y, de considerarlo necesario, acude a cuadros o gráficos, a pesar de que el 90% del público que va a oírla no previó que terminaría reflexionando sobre la deuda, la inflación o el reparto de la torta de los ingresos. (Por cierto, volvió a hacerlo el jueves. ¿Cuántos líderes conocen que en un estadio de fútbol, ante 60 lucas de gente, se animen a chantarte un gráfico sobre la repartija del ingreso? Digámoslo: sólo ella.)

Pero nuevamente, aquí al igual que con la audiencia del Indio, los tramos complicados del discurso no alienan a aquellos que fueron a verla. A esta altura, son parte indisociable de la ceremonia. Es Cristina haciendo comprensible la situación económica, echando luz sobre las realidades que el poder preferiría mantener a oscuras. Es Cristina aclarando el panorama, reconfigurando nuestra percepción de la realidad política. Es Cristina que, ante la escasez de medios del palo que sean a la vez populares y lúcidos, interviene la realidad de modo que disipa la neblina (esa bulla idiota, hecha de ruido y de furia, que caracteriza la comunicación masiva en la Era de Magnetto) y nos deja ante un tablero despejado, en el cual a menudo nos toca la peor parte pero donde al menos las jugadas se entienden.

La materialidad de sus discursos es orgánica. No los descarga sobre nuestras cabezas como una maza, no nos inflige un programa: fluyen como fluye la buena conversación. Y toda buena conversación incluye digresiones, como las que abundaron el jueves. Y toda buena conversación encadena momentos, como quien no quiere la cosa: es sucesivamente frívola, severa, emotiva, confianzuda, académica, especulativa, esperanzada, a medida que su organicidad lo pide. Como el río, posee trayectos que parecen no ir a ningún lado —tramos que se enroscan, meandros— pero sin embargo la dirección existe, aunque no se perciba a simple vista: el cauce se dirige siempre, en cada segundo, al mar de la intención general preexistente — el objetivo central del discurso.

Cuando leí Sinceramente creí entender que Cristina escribía como hablaba. Ahora sospecho que en realidad es al revés: ella habla como si escribiese de un tirón. Una vez que ha aclarado en su cabeza el propósito general de la alocución, los temas que quiere tocar y las menciones que no quiere olvidar, esa escritura de iniciativa oral y en tiempo real le sale de una. Sin vacilaciones ni necesidad de apelar a las muletillas que otros oradores usan, para agenciarse tiempo que necesitan para pensar o recordar. Se le puede escapar algo de lo que se había tomado nota mental para decir, pero en términos generales el discurso procede a la velocidad crucero de la conversación, se convierte en un paseo de naturaleza dialéctica.

Lo cual corresponde, porque —caso raro, en materia de alocuciones políticas— no es estrictamente un monólogo. No sólo porque Cristina dialoga con la realidad, respondiendo a declaraciones ajenas, trayendo a colación una película o comentando hechos noticiosos. Sino porque, además, sus discursos suelen incluir un cierto elemento asambleario, o de ágora ateniense. Lo comprobé durante la gira de presentación de Sinceramente, lo certifico en cada nueva alocución de carácter masivo. El pueblo que va a verla no es manso ni silente. Lleva banderas con leyendas específicas, le grita cosas, le canta otras. Y Cristina no hace oídos sordos: presta atención a lo que pasa e interactúa. Puede pedir mesura (y hasta poner límites estrictos, como hizo el jueves), aprovechar la intervención y responder —incorporando así un elemento espontáneo al discurso— y callar o no hacerse cargo de lo que está sonando — lo cual también expresa algo deliberado que incorpora así a su alocución.

Pido perdón por volver a esta analogía, que encuentro inevitable dado que remite a un fenómeno que estimo conocer bien: la relación entre Cristina y el gentío que acude a verla y escucharla me recuerda a la relación entre el Indio y las bandas. Teóricamente debería ser unidireccional: el artista actúa y el público aplaude, pero en el caso del Indio no es así. Es una relación verdadera, existe un ida y vuelta que moldea a ambos términos de la ecuación. De manera tácita, las bandas le han dicho al Indio: Nosotros te adoptamos incondicionalmente como nuestro representante, pero eso significa que de tanto en tanto te vamos a plantear ciertas demandas y vos no vas a hacerte el gil. El Indio entendió que esas demandas eran oportunidades para ayudarlo a superarse, a ser mejor — y por eso las tomó, las aprovechó. Intuyo que con Cristina pasa algo parecido.

Cada una de las personas que acude a verla siente que la une con Cristina una corriente amorosa. Ergo, lo que se espera de ella —tanto individual como colectivamente— puede resultar abrumador. ¡Todo ese amor junto! Pero al mismo tiempo, eso la reafirma en el papel que le tocó y que también eligió jugar, con total deliberación, en la Historia grande.

Por algo dijo, en aquel diciembre de 2015: "Yo también los escuché. Los escucho. Y los voy a escuchar siempre".

El discreto encanto de la convicción

El discurso del jueves fue una suerte de master class en materia de aquello que venimos hablando. Cristina de pie, de blanco relumbrante. (Eso ya dice algo.) Recorriendo emociones: desde la confesión de lo mucho que había extrañado ese contacto ("No saben las ganas que tenía de volver a verlos"); pasando por el quiebre al recordar a ese Néstor que se cargó el país al hombro y a quien sin embargo "el país se lo llevó puesto"; y haciendo hincapié en la sobriedad que hace falta para no dejarnos llevar por las calenturas y hasta por las broncas justificadas, y desde allí convocar a todos y todas los que sueñan con sacar a la Argentina de este brete — bardo cuya gravedad no disimuló, sino todo lo contrario: la subrayó.

"La cosa viene muy fulera", dijo. Tomá mate con chocolate.

Fue irónica, sarcástica, didáctica, sincera, graciosa, brutalmente frontal y también elegante, clarísima y ambigua en la medida en que lo consideró adecuado. Hizo historia, como le gusta, enhebrando lo que ocurrió en el país desde el '30 en adelante y contextualizándolo en el marco de los procesos latinoamericanos. Y sacó a luz dos de las características más alarmantes de este momento, que por supuesto están vinculadas.

Primero, lo que llamó "la autonomización de las fuerzas de seguridad de la decisión del poder político". Es decir, la tentación de las policías de poner sus intereses por encima de la voluntad popular, como en su momento el Partido Militar y ahora el Partido Judicial. Lo dijo muy tranquila, en el tono que primó durante la mayoría del discurso, pero hizo sonar una alarma grande como una casa. Dijo con todas las letras que debían subordinarse a la autoridad civil, lo cual es lo mismo que decir que actualmente no responden del todo a sus mandos naturales. Y al preguntarse por qué la Gendarmería no aparece donde las cosas arden de verdad, o sea en el Conurbano, preguntó indirectamente qué mierda está haciendo en el sur. (El Ministro de Seguridad respondió que las tareas de contención de los pueblos originarios están "pensadas y diagramadas", algo que nadie cuestionó: lo que uno se plantea es, ¿pensadas y diagramadas al servicio de quién?)

El otro signo actual de alarma es lo que ocurrió el 1° de septiembre, fecha de la agresión fallida que la tuvo como blanco. El acuerdo democrático inaugurado en octubre del '83, aquel que establecía que nadie mataría a nadie por pensar diferente, está roto, dijo. El atentado falló pero la voluntad criminal persiste. (Alentada, ay, por la impunidad que parece garantizar el Partido Judicial, esa "rémora monárquica".) Si no se limita ese impulso a través de un nuevo acuerdo entre la dirigencia política para separar y rechazar a los violentos, retrocederemos 45 de años de un plumazo, antes de que el cuerpo de la primera víctima toque el suelo.

¿Cuál es el hilo invisible que liga el desasosiego policial y el crimen malogrado? La cuestión de la violencia. O sea, de la fuerza a la que el poder real acude —como en el '55, como en el '76— para torcer la voluntad del pueblo que no logra encarrilar mediante la política. Esta espada de Damocles que pende sobre nuestra democracia se hizo notar en todo el discurso del jueves, de principio a fin. Por ejemplo cuando Cristina cuestionó las credenciales de la oposición en materia de seguridad, aludiendo al nombramiento de una Miss Argentina en un área sensible, por parte de Gerardo Milkman. Por ejemplo cuando recordó que Néstor y ella se habían quedado del lado de Perón en los '70, y que habían rechazado de plano cualquier relación con la violencia. Esto es Cristina en acción, percibiendo el perfume de una tempestad y avisando antes de que arribe. Si las mayorías entienden que el peronismo-kirchnerismo es la única fuerza política que puede asegurar la paz y contener el desmadre —el desborde de la violencia, que cuando estalla es un incendio incontrolable—, habremos dado un paso firme hacia 2023.

También habló de lo que ansiamos: el orden real que deriva del trabajo estable y las cuatro comidas diarias, tan parecido a la "normalidad" que perseguía Néstor; las políticas que garanticen que nadie será "condenado por la cuna" en que le tocó nacer; la urgencia de trascender las tribus partidarias para militar por la Argentina y asociarnos en la solución de los problemas que condenan a casi todos, a excepción del 1%. Pero de estas cosas hablarán mejor los que saben y entienden de política. Yo quiero volver al fenómeno de la Cristina que se comunica con el pueblo, a preguntarme por qué produce lo que produce en aquellos y aquellas que la escuchan sin odio.

El efecto final está claro. Quienes peregrinan a su encuentro lo viven de ese modo: como la experiencia del contacto con alguien amado, que les bate la justa, recauchuta su estado de ánimo y les regala la comunión con miles de personas más a las que no conocían pero con las que ahora se abrazan, intercambian bromas y se codean como chanchos. Reitero que he visto repetirse esta escena en todo el país, entre públicos que siempre incluían a los más humildes de la sociedad. Todos sabemos ya lo que ella inspira en tanta gente, lo saben hasta aquellos que no la toleran. El tema es: ¿cómo lo hace? ¿A qué atribuir su extraordinaria capacidad como comunicadora?

Cuando dije que había asimilado características de Perón y de Evita y les había dado un twist personal, me refería a esto. Cristina tiene el conocimiento, el pensamiento estratégico y —a esta altura— la experiencia de Perón. Como ocurría con el Viejo, cuando los escuchás hablar te sacude la certeza de que están a miles de años luz del resto. Tal vez por eso Cristina le tomó en préstamo un rasgo extra: su campechanía.

A pesar de la inocultable diferencia intelectual con la media, Cristina elimina las distancias con su sentido del humor (cuando quiere es muy graciosa, la señora), con sus incursiones en el lenguaje popular y con la efusión de sus emociones más profundas, que no disimula. Cuando está parada delante de tanta gente, quien está allí es la verdadera Cristina, no un monigote coacheado para agradar a la platea sin pisar callo alguno. Cuando está sobre el escenario o la tarima, Cristina no dice nunca lo que uno quiere oír sino lo que entiende que se impone explicar. Cuando Cristina dice lo que dice, todos sabemos que es exactamente lo que piensa. No todo lo que piensa, claro, ni lo que piensa en estado crudo (es una estadista, no un kamikaze), pero nadie duda de la sinceridad de lo que decidió decir.

Y es por ahí precisamente donde se aproxima a Eva. A quien, ante todo, se le creía. Ni siquiera los detractores más acérrimos de Evita han logrado presentar un caso convincente que sugiera que no sentía lo que expresaba y que no creía en lo que decía. Les es más fácil argüir que en todo caso sentía de más, que se iba de mambo por sus pasiones y que por eso su resentimiento social pesaba más que su amor por los pobres. Esta línea de argumentación política ya aspira al Guinness en términos del esfuerzo intelectual más inútil: lleva 70 años de muerta, Eva, y hoy se le cree más que nunca. (De hecho, la perspectiva histórica ha hecho que las resistencias a su figura se debilitasen incluso entre aquellos que, de peronistas, poco y nada. Me pregunto cuántas décadas D. C. —Después de Cristina— habrán de pasar hasta que se le reconozcan los méritos que hoy son evidentes hasta para los monitos que no ven, escuchan ni hablan.)

A Cristina también se le cree. Uno prejuzgaría que sus discursos no están pensados para los humildes de nuestro país, que su verba y sus planteos son más característicos de otra clase social, de otra formación, de otra cabeza. Sin embargo los pobres le entienden lo que hay que entender, así como el piberío entendió siempre la esencia de las canciones del Indio aunque no puedan explicarte sus letras in toto. En la comunicación de ambos hay algo del orden de lo extra-verbal, de lo que se transmite más allá de las palabras. Y que —sospecho— se vincula con sus testimonios de vida, con el hecho de haber sido consecuentes, de no haberse deslumbrado con chafalonías ni espejos de colores. Con la elocuencia, en suma, de la obra que produjeron y que habla por ellos.

Los que tenemos otras veleidades nos distraemos más fácil. Nos cabe criticarle sus decisiones, sus silencios, sus declaraciones, su look, su sentido de la oportunidad, sus rechazos y asociaciones, y está bien que así sea. Cristina es humana y, como decía el personaje de Joe Brown al final de Una Eva y dos Adanes, "nobody's perfect". Pero el pueblo que la ama profundamente no se distrae y nunca pierde de vista lo esencial. Esa gente sabe que Cristina está de su lado, que defiende sus intereses como nadie y que se juega entera por ellos. (Si algo probaron estos dos meses y medio es que no sólo puso su vida sobre el paño... ¡sino que sigue ofreciéndola!) Para ese pueblo, entre Cristina y ellos no hay distancia, a pesar de que —como grita la prensa (envi)odiante— use carteras más caras. Cristina es una de ellos. Es suya, y nadie se las quitará: ni ahora ni nunca.

Puede que por ahí pase una de las explicaciones de la trascendencia de Eva. Que nunca fue a la universidad ni contaba con los muebles de los que Perón disponía pero entendió al toque la oportunidad que se le abría en términos históricos. Y por eso fue co-autora del rol que decidió interpretar, y lo llevó adelante de manera magistral — otra que el método del Actor's Studio: Eva no se limitó a actuar de Eva, fue Eva... y rompió el molde, literalmente.

En esto Cristina se le parece mucho. Juraría que nunca pierde de vista el rol que se cree llamada a desempeñar en la historia argentina. Ella sabe cómo quiere quedar escrita en esas páginas y trabaja a diario en la dirección de su deseo. Razón por la cual los poderes reales la odian y los pobres la aman. Unos, porque ya entendieron que no pueden embarrarla ni tampoco empaquetarla, como al común de la clase política. Los otros, porque tienen claro que podrá equivocarse pero nunca traicionarlos. Eso es, presumo, lo que los hombres y mujeres que la escuchan con unción y respeto sienten, aun cuando no entiendan todo lo que dice. Que Cristina es the real thing, el artículo genuino. ¿Hace falta que aclare que pienso lo mismo?

Una vez que le diste alegría del pueblo y comprobaste que no hay gloria más grande, no vas a regatear.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí