POST CRUCIFIXIÓN

El Vía Crucis plebeyo y la obsesión oligarquica por las mujeres poderosas que el pueblo ama

"¡Al fin se murió la yegua!"

Expresión de júbilo que profiere un hombre, en el contexto de un ágape del que sólo participan otros hombres que parecen compartir —o al menos, no rebaten— el estado de ánimo exultante. Otra voz agrega, y despeja dudas respecto de la causa de la muerte celebrada:

"¡Que viva el cáncer!"

Hombres, muchos hombres, que festejan el deceso de una única mujer. Un lazo extra liga a esos sujetos, además del género común: son todos militares. Adultos consagrados a un oficio que los compele a ser fuertes y disciplinados y duchos en materia de armas. Profesionales de la muerte, al servicio del Estado. Tipos de uniforme, templados al fuego, que no saben lo que es rendirse. Durante siglos lo militar fue una acrecencia de características que se asociaban a lo masculino: la fuerza física, la resistencia, la inclinación a la violencia, el deseo natural de conquista. En este sentido, la gavilla de hombres que brindan por la muerte de la mujer individual son más que hombres, son —como aquellos que días atrás presionaron al subteniente Chirino hasta la muerte, como aquellos que poco después dejaron al cabo Verón en coma— hombrísimos, no: hombrérrimos, el non plus ultra de la masculinidad.

Ninguno de los allí reunidos halla incongruencia alguna en la celebración. Se sorprenderían, sin dudas, si fuesen testigos de un cónclave de leones que reinvindican la muerte natural de un ratón hembra como victoria propia. Pero como ninguno visualiza semejante cosa, tampoco se les ocurre que pueda haber algo en común entre la escena hipotética y la verbena que protagonizan. No, a ellos el jolgorio les parece justificado. Un puñado de células enloquecidas triunfó allí donde sus batallones y sus fusiles y sus tanques y sus aviones y toda su formación táctica y estratégica no habían servido de nada. ¿No era aquella una buena razón para descorchar?

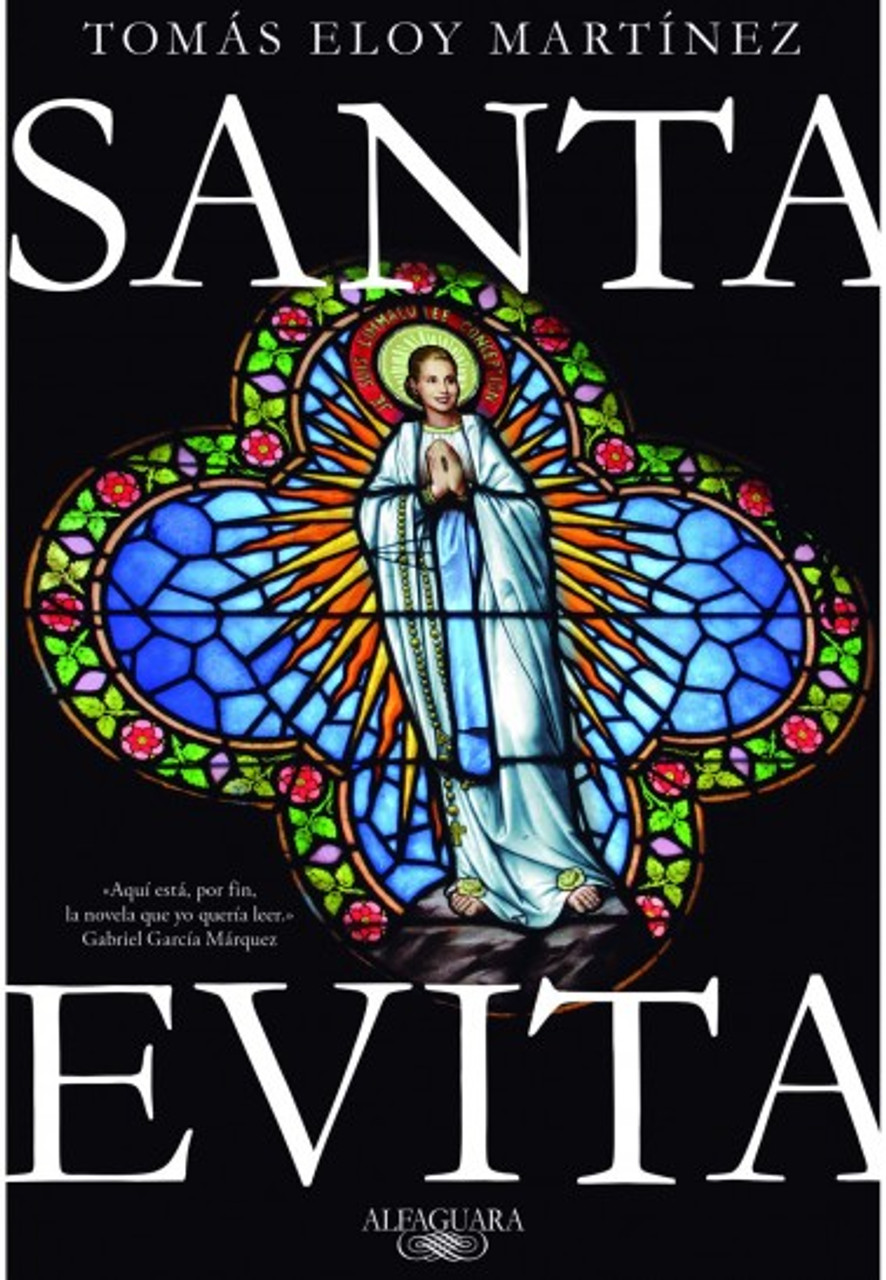

La escena pertenece al primer capítulo de Santa Evita, la serie de Star+ basada en la novela de Tomás Eloy Martínez. Para aquellos que más o menos conocemos la historia de Eva, no constituye sorpresa. Sabemos del disgusto que provocaba la Perona en la plana mayor castrense: por las políticas que desarrollaba (populistas), porque cuestionaban sus orígenes y su moralidad, porque era la guerrera que puso al pueblo de pie y en ese sentido mejor soldado que todos ellos juntos — versión femenina de Aquiles, con útero vulnerable en vez de talón. Cualquier hombre que hubiese puesto en tela de juicio la histórica servidumbre de las Fuerzas Armadas a los poderes establecidos —la oligarquía, la Iglesia—, se las habría visto negras también, aunque en otro registro. (Idus de Marzo, ostracismo, fusilamiento al amanecer; el General fue, en distintos momentos, protagonista de fantasías de esa calaña.) Aquí lo intolerable era que el pivot de ese cambio, el punto de apoyo que el Arquímedes de Perón empleó para mover el mundo, era una mujer.

No cualquier mujer, claro. Esa mujer.

La escena es tradicional, insisto, parte de nuestro Vía Crucis plebeyo: cuando los soldados se repartieron, y jugaron a suertes, la herencia de la Crucificada de 33 años. Pero así como se ve en la pantalla —dirigida por Rodrigo García, protagonizada por Ernesto Alterio y un montón de otros actores de uniforme—, impresiona como si fuese nueva. Por la forma en que dramatiza el hecho de que la flaca aquella, enferma y todo, tenía más poder real que todos ellos juntos y su parafernalia bélica. Pero también porque el contexto nos sacude por las solapas y pide que nos despabilemos, que entendamos que no estamos viendo historia vieja, que el drama eterno se está repitiendo ante nuestros ojos con mínimas variantes, on demand.

De todos los signos y portentos mediante los cuales la realidad trata de alertarnos, mencionaré aquí uno solo, porque hizo ruido el mismo día en que se cumplían 70 años de la muerte de Eva. El escarnio al que se sometió a la (flamante ex) ministra Batakis, por la forma en que eligió vestir durante sus gestiones en los Estados Unidos, debería ser asumido por la ciudadanía como una verguenza nacional. Porque, en el fondo, ninguna de esas burlas tenía que ver con cuestiones estéticas o de buen gusto. Y nadie lo entendería mejor que Eva, a quien también criticaban porque tenía el tupé de presentarse como una estrella, vestida por los mejores couturiers del orbe y deslumbrando a tirios y troyanos.

No son los looks lo que está en tela de juicio. Ni se trata de mera intolerancia a las mujeres que detentan poder. Hay mujeres poderosas por todas partes, a quienes nadie les objeta nada. Pueden manejar el FMI, como Lagarde ayer y hoy Georgieva. Pueden estar a cargo del Tesoro de los Estados Unidos, como Janet Yellen. Pueden llegar a puestos de conducción en el Ejército, como Laura Richardson, líder del Comando Sur. (Hace días habló en público de nuestros recursos naturales, que le disputa a Rusia y China, como si fuesen suyos. Richardson es de las que suscribe la histórica doctrina del Yo Los Vi Primero.)

Entre nosotros hay mujeres que devinieron referentes populares gracias a la TV, ese brillante artefacto del pasado. Se labraron una trayectoria lucrando con la frivolidad y los sorteos y pretendiendo ser en la vida real un personaje inventado hace décadas, que terminaron por creerse. (Alguien acaba de decir en Twitter, palabra más o menos: "Argentina, ese raro país que hace rica a Susana Giménez e insolvente a Favaloro".) El poder acumulado por estas animadoras no beneficia a nadie más que ellas, y a lo sumo al núcleo familiar y a su entourage.

Lo que una franja de nuestra sociedad no tolera —franja que dista de ser exclusivamente masculina— es algo muy específico: la existencia de mujeres que tengan poder y pretendan jugarlo en beneficio del pueblo.

Como Eva. Como Milagro. Como Cristina.

El cadáver inquieto

Al igual que el texto de Tomás Eloy Martínez, la serie se ocupa ante todo de las indignidades a que Eva fue sometida a partir del 26 de julio del '52, cuando los militares —y los poderes a cuyo servicio estuvieron siempre— comprendieron que esa mujer podía ser más poderosa, y por ende peligrosa, muerta que viva.

Estos días reflotaron un texto de Juan Forn donde recordaba la génesis de Santa Evita, de la que fue editor cuando trabajaba en Planeta. Juan recuerda allí las presiones a que sometió a Tomás Eloy para que abandonase las muletas del realismo mágico que, por afinidad generacional entre otras razones, lo habían ayudado a poner de pie La novela de Perón. Forn estaba en lo cierto. Era necesario resistirse a esa tentación, porque la historia tal como ocurrió —la sucesión de ultrajes que el cadáver sufrió durante décadas, a manos de una banda de hombres alucinados— ya era inverosímil en sí misma, por encima de la página más delirante de García Márquez.

E infinitamente más siniestra que lo que la serie narra con pudor.

Imagino que algo sabrán sobre el tema, aunque sea a grosso modo. De la negativa de la Revolución Fusiladora a darle digno entierro, el virtual secuestro —la desaparición, corresponde decir— del cadáver embalsamado de Eva. Que fue objeto de una serie de operaciones a cargo del jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Carlos Eugenio Moori Koenig, para que nadie supiese dónde estaba. Con los años fue a parar a Europa con identidad falsa (terminó enterrado en Milán, bajo el nombre de María Maggi de Magistris), hasta que como prenda de una negociación política le fue devuelto a Perón en Puerta de Hierro, Madrid, en el '71. Pero en el mientras tanto, se convirtió en el juguete con el que se deslumbró un grupo de oficiales a cual más perturbado.

Para ellos, la muerta blonda y desnuda era un talismán, un objeto de poder que fue corrompiéndolos al igual que el Anillo de Sauron consumía a Gollum en la novela de Tolkien, hasta volverlos irreconocibles. Uno de los oficiales que la había trasladado se pegó un palo manejando. El mayor Andía, que alojó el cadáver en su casa, descargó una 9 mm sobre su mujer embarazada. La explicación que circuló entre los altos mandos fue que la había confundido con un ladrón, que pretendía llevarse el cadáver. (En la serie se lo llama Arancibia, interpretado por Diego Cremonesi.)

El mismo Moori Koenig se convirtió en un reflejo deformado del Kurtz de El corazón de las tinieblas, malogrado por el desvarío de sus métodos, como el personaje de Conrad. Después de sucesivas desventuras con el fiambre itinerante, terminó alojándolo en su despacho del SIE. Conservado en una caja de materiales de radiotransmisión (de pie, "como Facundo, porque era un macho", sugiere Walsh que Moori Koenig le explicó eventualmente), lo exhibía ante las visitas como quien se precia de un trofeo embalsamado, el souvenir de un safari político.

Durante uno de esos encuentros le mostró el cuerpo a María Luisa Bemberg, que más tarde devino cineasta pero por entonces era la señora de Miguens, descendiente del magnate fundador de la Cervecería Quilmes que, como los Koenig, era oriundo de Alemania. La Bemberg —que por aquel entonces tenía treintaipocos y acababa de regresar de España y Francia, donde había vivido algunos años— se impresionó, tal vez porque, a diferencia del militar, no había perdido perspectiva respecto del objeto totémico: se trataba de un cadáver arrumbado en un despacho, y no cualquier cadáver — el cuerpo inerme de quien en breve tiempo se había convertido en la mujer más importante de la historia argentina; y a quien Moori Koenig magreaba y denigraba con esos dedos "gordos y velludos" que Walsh describió. Como si le negase así el carácter sagrado que tenía, para las multitudes desangeladas a quienes Eva enseñó qué era la esperanza. Como si aquella humillación potenciase su hombría.

Dicen que la Bemberg comentó la herejía a una amistad de la familia, el por entonces jefe de la casa militar, Francisco Manrique. Lo cierto es que Moori Koenig fue relevado de su puesto y enviado a purgar su exhibicionismo a Comodoro Rivadavia. ("Después del bochornoso arresto de Moori Koenig —dice la novela de Tomás Eloy—, el destino de Evita había tenido al gobierno militar sobre ascuas. Si alguien publicaba el relato de las profanaciones, advirtieron los asesores, el país podía arder".)

Al poco tiempo se lo envió en comisión a Europa. Cuando regresó a Buenos Aires, la gloria que lo obsesionaba seguía siéndole esquiva. Pero aun así no pasó desapercibido. Se ve que se la tenían jurada, como él mismo reconocía, pero era difícil saber quién lo odiaba más: si los resistentes peronistas o el Ejército cuya indignidad había dejado en evidencia. A comienzos de la década del '60, alguien plantó una bomba en el palier de su departamento. En el cuento Esa mujer —esa cima de la narrativa argentina—, Walsh describe algunas de las consecuencias del cimbronazo: un potiche vienés con la base mellada, una lámpara rajada, una pastora de porcelana que quedó manca.

Walsh lo entrevistó en el '61, en compañía del periodista Enrique Pugliese, quien organizó el encuentro. Pugliese le había dicho a Koenig, a quien frecuentaba, que quizás Walsh fuese mejor que Borges. (Yo pienso igual que Pugliese.) El milico leyó Operación Masacre y quedó impresionado. Se juntaron un día, después de la hora del almuerzo. Fluyeron el whisky y la cerveza. Koenig se mostró locuaz y expansivo, había engordado. ("Corpulento, canoso, de cara ancha... sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente", lo describe Esa mujer.) Walsh lo interrogó durante una hora sin tomar notas, pero Koenig no largó prenda respecto de la ubicación del cadáver. Según dijo Pugliese al biógrafo Michael McCaughan, la reproducción del diálogo que Walsh plasmó en Esa mujer fue "ciento por ciento exacta". También le dijo que, cuando Walsh se fue, él —Pugliese— se quedó un rato más y Moori Koenig vaticinó: "Ese tipo me va a joder".

Ese tipo. Aquel que resolvió el cuento en dos días —uno del '61, otro del '64, cuando lo retomó— y convirtió a esa mujer en eje de un puñado de páginas inolvidables, que habita del mismo modo en que habitaba la historia argentina de entonces: sin siquiera ser nombrada, sin necesidad de estar allí físicamente pero, aun así, resignificando la realidad, convertida en el código sin el cual todo era incomprensible.

Si hay que confiar en el testimonio de Pugliese, Walsh cambió pocas cosas: lo borró a él de la escena, trocó la tarde temprana por el melodramático atardecer, más adecuado a las confesiones. El resto lo doy por bueno, porque es demasiado alucinante para haber sido inventado: desde la negativa de llamar a Eva por su nombre —resabio de la época en que mentarla estaba prohibido por ley—, pasando por la impudicia de sus descripciones ("estaba desnuda... con toda la muerte al aire"), hasta la confesión final: "Es mía... Esa mujer es mía". Frases que seguramente pronunció cuando sobreactuaba su importancia en el drama y prometía revelar la verdad algún día, pero que —Walsh debe haberlo entendido no bien las oyó— escondían mucho más que una bravata.

El texto de Forn dice que en el '93 coincidió en Berlín con Tomás Eloy, y que el autor de Santa Evita arrastró al chaperón que le habían asignado a un cementerio. El pobre pibe volvió demudado, diciendo que el argentino loco había querido profanar una tumba, desenterrar un cadáver. Las fechas no cierran, porque el cuerpo de Evita había abandonado Alemania muchas décadas atrás, si es que había estado allí en algún momento; aunque también es posible que Tomás Eloy —el autor de Lugar común la muerte— haya estado en plan de desempolvar otro cadáver ilustre, o de recuperar una de las presuntas copias del cadáver de Eva, de las que habrían existido al menos tres. Más sentido tiene lo que cuenta el mismo Martínez en Santa Evita, cuando dice que en el '70 se cruzó en París con Walsh y su compañera Lilia Ferreyra.

Una charla casual sobre excentricidades que ocurrían en la representación diplomática en Bonn —la extraña manía de destruir cada año una carbonera para crear un jardín y al año siguiente reconstruir la carbonera y al agosto siguiente el jardín—, le sugirió a Walsh la idea de que Evita podía estar enterrada allí. Después de todo, Moori Koenig había sido agregado militar en Bonn durante 1957. Bien podía ser esa ciudad el lugar donde, tal como el militar le había referido, "llueve día por medio... en un jardín donde todo se pudre". Tomás Eloy cuenta que propuso ir a Bonn de inmediato —recuerden que por entonces el cadáver seguía desaparecido—, pero Walsh se negó. "Ahora estoy en otra cosa", habría dicho. No obstante lo cual habría sacado una foto amarillenta del bolsillo, para regalársela a Tomás Eloy. "Si la encontrás —dice Martínez que dijo Walsh—, es así como debería estar". Según Walsh, Moori Koenig tenía copias de esa foto por todo su departamento y no hacía otra cosa que ponerse en pedo mientras la estudiaba con lupa. Tomás Eloy le preguntó por qué no había publicado la foto, que podría haber vendido a precio de fortuna, y Walsh le habría contestado: "Esa mujer no es mía".

Claro que no. No había sido nunca de Moori Koenig, a pesar de su presunción, y tampoco era de Walsh, como debe haber sido de los primeros en entender.

Esa mujer era —es, sigue siendo— nuestra.

Full Manson

Tenemos tan naturalizado el horror, que hay que desplegar una voluntad enorme para objetivarlo. Pero hagamos el esfuerzo.

Una mujer de talento político y empatía por los pobres es talada en plena juventud, cuando su tarea recién comenzaba, por culpa de una enfermedad de mierda. (Cáncer de cuello uterino. Tomás Eloy lo relaciona con las rémoras de un aborto carnicero, por supuesto ilegal. Lo inapelable —y al mismo tiempo, paradójico— es que Evita, la madre de todos nosotros, no podía tener hijos.) Pero su infortunio no ha hecho más que comenzar. El cuerpo devastado es sometido a interminables procesos químicos por el español Pedro Ara, que la convierte en una muñeca hiperrealista: más bella y resplandeciente de lo que nunca ha estado en vida. Ara se hace adicto a ese cuerpo, lo contempla, interviene y toquetea a diario en el espacio del edificio de la CGT que acondicionó al efecto. Hasta que Perón cae y debe desprenderse, dolorosamente, de esa materia que considera su obra maestra.

A continuación, el cuerpo pasa a ser responsabilidad de Moori Koenig, que lo zarandea de aquí para allá sin saber bien qué hacer con él. Pasa una temporada dentro de un camión estacionado en la calle, debajo de su despacho. Una versión dice que lo hacía circular en una furgoneta durante el día, otra —Tomás Eloy se hace cargo de esta— dice que lo depositó algún tiempo en la parte de atrás de un cine. El encargo que le han hecho es impreciso: por un lado debe desaparecer el cadáver, para que los "roñosos" —que así los llama en Esa mujer y quizás llamó así ante Walsh— no tengan dónde peregrinar ni dónde rezarle, para que carezcan de un amuleto que reconquistar; por el otro, parece que no le han ordenado expresamente que elimine los restos, o al menos no lo han verbalizado, tal vez para no cargar con la responsabilidad histórica.

En esa zona gris Moori Koenig asume, o al menos así pretende ante Walsh, el papel de defensor, de último cruzado. El milico dice ser un estudioso de la Historia grande, haber leído a Hegel. Insinúa que entiende el valor de Eva, cuando le habla de ella a uno de los "roñosos" la identifica así: "Tu reina", le ha dicho. Y por eso se ensalza a sí mismo como protector del cadáver sagrado, una barrera ante la voluntad del sector de sus superiores que quería "fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido". El texto de Walsh es escalofriante por muchas razones, pero también por la forma en que anticipa el destino de los desaparecidos y desaparecidas de los años '70: lo que los milicos imaginaron hacer con Eva, lo que planearon y abortaron entonces, lo alumbró la oficialidad más joven veinte años después.

A partir del derrocamiento de Perón en el '55, lo que tiene lugar es otra suerte de ceremonia vudú. El cuerpo de Eva sufrió un envilecimiento constante. Además de exhibirla obscenamente, la serie muestra que Koenig and Co. la soban y hasta la mean, pero aun así la narración es discreta: cualquiera que conozca algo de la idiosincracia masculina y encima militar puede colegir a qué extremo de perversiones sexuales y escatológicas deben haberla expuesto. Pero ese escarnecimiento no ocurrió en el vacío, funcionó en paralelo con la violencia a que sometieron al pueblo argentino, en particular mientras duró la Fusiladora. Clavaban un alfiler sobre el cuerpo de Eva y el pobrerío gritaba de dolor, porque en efecto padecía persecución, represión y miseria. Acercaban un fósforo a la piel nívea de Eva y los roñosos aullaban, escaldados por la discriminación y la prohibición de organizarse, expresarse, defenderse. Y mientras el cuerpo estuvo perdido, el pueblo siguió perdido.

Volvió a la Argentina en el '74, cuando Perón ya había muerto. Y fueron los dictadores, en el '76, quienes devolvieron el cuerpo a los Duarte, que lo depositaron en la bóveda familiar del cementerio de Recoleta. Me desconcierta el dato de que este gesto digno haya sido obra de Videla, Massera & Co. Tal vez sea una muestra de cuánto los avergonzaba lo que habían hecho sus superiores en los años '50— a pesar de que no eran de avergonzarse, ni de la masacre que estaban llevando a cabo. O quizás erraron el cálculo, al asumir que el talismán había perdido poder. ¿No estaban diezmando a sus grasitas a troche y moche, sin asco? ¿No estaban sembrando en los sobrevivientes la semilla perenne del terror? Y sin creyentes no habría culto, sin adoradores el cuerpo no era más que una reliquia, un trasto que ocupaba lugar innecesario, algo —¡por fin!— inerte.

Se equivocaron. Como se equivocan aquellos que creen que no hay nada más poderoso que el mal, porque el mal siempre está al top de las recaudaciones y cuenta con todos los fierros y si hace falta te mata, te hace picadillo y chau: en ese amasijo no hay rastro alguno del bien, quedó una pulpa, nomás, el bien se evaporó cuando piró la vida, che fe, ya está, se acabó la joda.

Pero no.

Y conste que los milicos de los '70 le hicieron al pueblo todo lo que los milicos de los '50 no se habían animado a hacerle al cuerpo de Eva. A partir del bombardeo de la Plaza de Mayo la historia argentina entró en una deriva de locura asesina, total (¿para qué hacer una full Nelson, cuando podés hacer una full Manson?), que si se la contás a George R. R. Martin lo persuadiría de que se quedó corto con Game of Thrones, de que las disputas de poder de sus novelas son una paparruchada tibia, chirle, pusilánime. Porque nuestros oligarcas son más crueles que Ramsay Bolton, que Joffrey Baratheon y que el mismísimo Rey de la Noche, dado que inspiran y ordenan y financian horrores que no tienen lugar en una Edad Media mítica y brutal sino en un modernidad que se las da de civilizada — y que no ocurren en la imaginación, sino en el mundo real. Y porque su locura asesina no se ha aplacado, no señor: tan sólo está en pausa, hasta que consideren que no les queda otra que volver a apretar play.

"Cuando en este país una locura no puede ser explicada —dice Tomás Eloy en Santa Evita, atribuyéndoselo a Emilio Kaufman—, se prefiere que no exista. Todos miran para otro lado".

El tema es que esta locura puede ser explicada. Y aunque en efecto muchos elijan desviar la vista, esa explicación está delante de nuestras narices y al alcance de las manos, como la carta robada del cuento de Poe.

La oligarquía está loca, loca, loca

¿A qué se debe la modalidad de violencia y perversión que la oligarquía local y sus socios extranjeros adoptaron desde los años '50, con los y las dirigentes que hicieron política dentro de lo que todavía llamamos peronismo? Porque líderes e intelectuales de izquierda hubo siempre. Y anarquistas y sindicalistas y referentes de base y la mar en coche. Gente que, cada cual a su modo y con su estilo, se oponía vocal y prácticamente al status quo, a la eternización incuestionada de los privilegios. A todos estos se les respondió de algún modo, claro: con aprietes, proscripciones, persecución, torturas, censura, clandestinidad, cárcel, difamación. El mismo Yrigoyen hizo méritos suficientes, a juicio del establishment, para ser premiado con el primer golpe de Estado del siglo XX. Pero este tira y afloje respondía todavía a ciertos parámetros, a reglas del juego tácitas que constituían algo parecido a un fair play, aunque por definición la cancha siguiese inclinada en beneficio de los más poderosos.

El bombardeo de la Plaza de Mayo lo cambió todo. Abrió un dique de salvajismo que nadie ha podido contener desde entonces. Otra vez: tenemos tan naturalizado ese horror, que no terminamos de asumir de qué se trata. No es un hecho menor ni una foto más del diorama histórico: es un crimen imperdonable que bifurcó la vida del país, que le cambió el curso y nos puso en el sendero del cual no terminamos de salir, en el marco de esta pesadilla interminable que habitamos. Y sin embargo no es así como lo tenemos registrado ni como se lo enseña, con la enjundia, con la centralidad que le metemos al 25 de Mayo y al 9 de Julio.

Sumo una evidencia que por lateral no deja de ser significativa: todavía no se ha hecho una película o una serie sobre el tema, o con el episodio de fondo. (Más allá de documentales ad hoc y del film de Favio sobre el peronismo, obviamente.) Ni siquiera los peronistas la hicieron. Todavía no nos animamos a ir más allá de la imagen noticiosa en blanco y negro, a dramatizar ese dolor, a poner en primer plano la barbarie — no nos animamos, todavía, a sentir ante ese hecho histórico lo que deberíamos sentir, con la intensidad adecuada. ¡Si hubiese algo parecido a Hollywood entre nosotros, ya habríamos recreado el bombardeo mil y una veces!

En aquel momento existía un gobierno democrático que irritaba a los poderes establecidos, sí. También los había irritado Yrigoyen, también los irritaban otras organizaciones políticas y otra prensa. ¿Pero qué fue lo que determinó ese salto de pantalla, esa acción criminal que entrañaba la renuncia a la cordura, el cruce de una frontera de la cual no existía retorno? Querían voltear a Perón, OK. Tenían sus razones, muchas de ellas atendibles, para oponerse al peronismo en el poder. ¿Pero usar la aviación nacional para bombardear la sede del gobierno, el corazón cívico y simbólico de la República, a sabiendas de que no lograrían hacerlo sin matar además a una bocha de transeúntes — a viejos, a mujeres, a niños? Es obvio que esos pilotos y sus superiores se sabían apoyados por algo más que el gorilismo de un sector social. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso, qué hechos se combinaron para que la oligarquía perdiese la chaveta y bajase el pulgar con talante imperial, soltando a los leones?

La respuesta la tiene el coronel del cuento de Walsh.

"Esa mujer hizo mucho por ustedes", dice Walsh que dijo el coronel.

En cierto sentido, esa mujer había hecho lo que hacen todos los que se encuentran en una situación similar. Construir poder para llegar al gobierno, y una vez en el gobierno construir más poder para sostenerse allí sin zozobras. En estos días volví a las temporadas iniciales de Borgen, que ya había visto tiempo atrás —hablo de una serie danesa, que imagina a una Primer Ministro mujer—, pero esta vez me fastidió un poco. No lo había percibido durante mi visión original, ahora me pareció que todo giraba en torno de la rosca, que todo lo que hace la ficcional Birgitte Nyborg tiene que ver con eso, con la rosca para mantenerse ahí arriba, y poco o nada con su acción real de gobierno. Too many compromises, Birgitte, y ninguna flor. Cuando Eva era todo lo contrario: ningún compromiso. A torta o caca, como le gusta decir al Indio. Esa fue la diferencia esencial entre los primeros gobiernos peronistas y aquellos que los precedieron (y la mayoría de los que vinieron después): que demostraron que se podía hacer mucho por la gente, en vez de hacer poco y nada y victimizarse todo el tiempo.

El objetivo era mejorar la vida de las masas pobres y habilitar derechos a quienes carecían de ellos, mereciéndolos. Entonces se elegía la decisión considerada más imperiosa y recién allí se veía cómo implementarla, porque siempre hay algo que se puede hacer. Siempre. Si llegás a la conducción del Estado con la idea de beneficiar a las mayorías, el único límite de tu accionar es el de tu imaginación, que por cierto coincide con los límites de tu voluntad: si querés hacer algo, vas a poder hacer algo. Y el poder que construyas una vez que estés en la Rosada, tiene que ser el poder que necesites para hacer más cosas por el pueblo.

Que es lo que lograron Perón y Eva, que es lo que lograron Néstor y Cristina. Esa gente hizo mucho por nosotros, ¿o no, coronel? Cosas simples, como tornar factible que compremos más y mejor morfi del que comprábamos antes, que se pueda proyectar y sostener algo en el tiempo, que salgamos a la calle sin sentirnos el último orejón del tarro y pasear con nuestros hijos sin tener que decir todo el tiempo no. Para alguna gente serán boludeces, pero para el grueso del pobrerío —y pocas veces el pobrerío fue más grande que hoy, al menos en lo que va del siglo— son cosas que te cambian la vida para mejor. Como pasar de la bomba a la canilla y del farol a gas a la electricidad. Hechos que no se olvidan, y como no se olvidan nunca dejan de agradecerse, aunque te caguen a bombazos y te prohiban decir ciertas cosas y no te dejen poner los dedos en V. Hablo de esto en la radio y un oyente me cuenta que su viejo concibió primer conchabo en el Correo gracias a Eva, y que su primer sueldo le permitió descubrir cómo sabía una manzana. De allí en adelante, cada vez que ese hombre mordió una manzana debe haber pensado en Eva.

Eso es lo que volvió loca a la oligarquía. Que llegase a la Rosada gente que no se plegó a la farsa republicana, según la cual el gobierno es la válvula que regula la voluntad de los poderosos de modo que mantenga al pueblo en el molde. Posibilismo, los ovarios. No puede ser casual que el andarivel virtuoso de nuestra historia contemporánea sea por completo obra de mujeres: Eva, las Madres, las Abuelas, Cristina, Milagro. Política como arte de la felicidad. Minga de caridad: justicia. Nada de meritocracia: democratización de las oportunidades. Ese accionar, en el cual Eva hizo punta —si hubiese vivido más, el bombardeo habría llegado antes—, es lo que los sacó de quicio. Porque de repente accedió a sitiales de poder (y cuando hablo de poder no me refiero a magistratura o fortuna, sino a ascendiente social, a influencia modélica — a la capacidad de predicar con el ejemplo) gente a la que no entendían ni podían comprar.

Porque hasta entonces, todos los que llegaban allí querían lo mismo, respondían al mismo tipo de ambición. Pero, a partir de Eva, empezó a asomar gente que negocia con la realidad en un tipo de moneda del que los oligarcas no habían oído hablar. Una moneda única en el mercado, porque, lejos de desvalorizarse, sólo se enaltece a medida que pasa el tiempo.

Oposición marca Acme

"Ellos consideran tan sólo sus propias ideas ingeniosas", dice el detective amateur C. Auguste Dupin en el cuento La carta robada, de Edgar Allan Poe; "y, al buscar cualquier cosa oculta, perciben tan sólo las formas en que ellos las habrían escondido". Así es como funciona la oligarquía. Acostumbrada a interpretar el mundo en sus propios términos, cuando se encuentra con alguien que se le planta de otro modo y no responde a sobornos ni amenazas, se frustra. Revienta de impotencia. No encuentra el cuello al que ajustarle el moño. Y por eso no consigue hacer política con esa gente, no da con términos que le permitan negociar con ellos, porque lo que dirigentes como Eva piden es justo lo que la oligarquía no está dispuesta a dar: la moderación de su codicia, para que sigan siendo ricos pero dentro de la ley general, de modo que nos permita comer a todos.

Para la oligarquía, su poder es el único poder que hay, la ley no escrita de este mundo. Y por eso trina cuando se da de narices contra un poder que la desconcierta, el que se obtiene cuando hacés cosas buenas por la gente y la gente lo advierte y lo deposita en su alma. Porque el pueblo será amable pero no es pelotudo, y aunque se banca a diario este mundo del revés, entiende que un gobierno populista que redistribuye no está sacándole a los ricos lo que les pertenece, sino recuperando parte de la riqueza que el pobrerío produjo y la oligarquía le birló.

Por eso, a partir de Eva y de Perón estamos sometidos a un nuevo tira y afloje. Uno infinitamente más tiránico y feroz que el que existía, porque las víctimas de la violencia —la expresa de la represión y la soterrada del hambre— son descomunales en una de las orillas, no en las dos. Y por eso el diagnóstico sigue siendo el mismo, no perdió vigencia desde entonces. Dicen que Eva dictó lo siguiente, pocos días antes de morir: "A Perón y a nuestro pueblo les ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Lo he visto de cerca en sus miserias y crímenes. Se dice defensor de la justicia mientras extiende las garras de su rapiña sobre los bienes de todos los pueblos sometidos a su omnipotencia... Pero más abominables aún que los imperialistas son las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos".

Nada enerva más a los poderosos que las mujeres que, por sus acciones, se han ganado el amor del pueblo y no aspiran a otra cosa que a seguir mereciéndolo. Como ya dije no es historia vieja, el drama se está repitiendo ante nuestros ojos con las variantes del caso. Por eso hay que estar atentos y no bajar la guardia, para impedir que el desenlace vuelva a ser trágico como en los años '50. Ya trataron de entrarle a Cristina más veces que El Coyote al Correcaminos. Sería gracioso si no fuese patético, si no fuese angustiante. Y está claro que seguirán intentándolo. Se han comprado el stock de la fábrica Acme y tienden todas las trampas a la vez, empezando por las de la proscripción y la cárcel.

Quiero creer que algo aprendieron y por eso excluirán del menú opciones que sólo celebraría un caníbal. Eva fue mucho más persuasiva —imparable, fue— cuando su cuerpo se transformó en millones de estampitas y banderas, en historias entrañables que padres y madres transmiten a sus hijes de generación en generación y que cuentan cómo ella se les acercó y, con hechos concretos, les demostró que merecían más. Cuando la mujer con poder que juega para el pueblo se convierte en leyenda, agarrate: chau bola de nieve, preparate para la avalancha. Pero eso no significa que haya que descuidarse, porque son muy capaces de intentar cosas más insidiosas, y ya no sólo desde la oposición, sino también desde el interior de la coalición de gobierno. Lo más jodido que se le podría hacer a alguien que admira a Eva sería atarle las manos, impedirle trabajar para el bienestar de su gente. En esto, el coronel de Walsh también tiene razón: "Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote". Y con la basura al cuello, si te dormís —ya lo dijo el comisario Lombardi— sos boleta.

La serie está bien. Es imperfecta pero vale la pena. Una digna adaptación, que ojalá circule para que mucha gente registre las barbaridades que se han cometido en este país y en nuestro tiempo. Encomiable la Oreiro, que transmite la fiereza de esa mujer habituada a que todo el mundo trate de cagarla, a excepción de sus grasitas. Por razones personales, me molestó que le endilgaran al periodista que interpreta Diego Velázquez cosas que sólo hizo Walsh, como entrevistar a Moori Koenig, cuando Tomás Eloy fue tan escrupuloso a la hora de deslindar dónde terminaban sus méritos y comenzaban los de su colega. (Martínez nunca conoció a Moori Koenig, sólo habló con su esposa y su hija.)

La vimos en casa en dos sentadas: cuatro capítulos el martes, tres el miércoles, mi compañera y yo, con el más pequeño haciendo compañía, sin despegar la nariz de la tablet donde jugaba a un videogame de Stranger Things. En el último capítulo tiene lugar una escena que en la novela está al principio, cuando Eva le dice a Perón que no abandone a los pobres, a sus grasitas. "Todos esos que andan por aquí lamiéndote los zapatos te van a dar vuelta la cara un día. Pero los pobres no. Son los únicos que saben ser fieles", dice Eva / Oreiro. Entonces pasó algo que cuento porque ocurrió tal cual. (Cualquiera que me conozca un poco entenderá que no me da la cara para inventar una cosa tan cursi.)

Eva / Oreiro le dice a continuación a Perón / Grandinetti: "Lo que no quiero es que la gente me olvide, Juan. No dejes que me olviden". Momento en el cual el enano largó la tablet, se puso de pie —es obvio que, aunque nunca lo había parecido, estaba atento— y le gritó a la pantalla, imitando a un guerrero espartano: "¡No, nunca te vamos a olvidar!"

Mi compañera y yo somos kirchneristas pero no necios ni monotemáticos. Nuestra casa no es un centro de adoctrinamiento y nuestros hijos son niños, que viven como corresponde en un mundo de juegos, música y pantallas donde pocas cosas son más graciosas que los eructos y los pedos. Son alumnos de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, que están muy lejos de ser sucursales de La Camporita. Eso sí, son testigos de conversaciones que no disimulamos (política sí, rosca no), pero Eva Perón, como se imaginarán, no suele ser tema recurrente de nuestras charlas.

Y sin embargo, es evidente que el crío-que-parece-no-estar-atento-pero-lo-está pescó algo que a tantos adultos se les sigue escapando: que aquellas y aquellos que pasan por el mundo haciendo el bien entre los sedientos de justicia son inolvidables, más fuertes que la corporación del odio y la mezquindad; y que aunque no estén ya entre nosotros —como le hace decir Tomás Eloy al Loco Arancibia— cada día viven más.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí