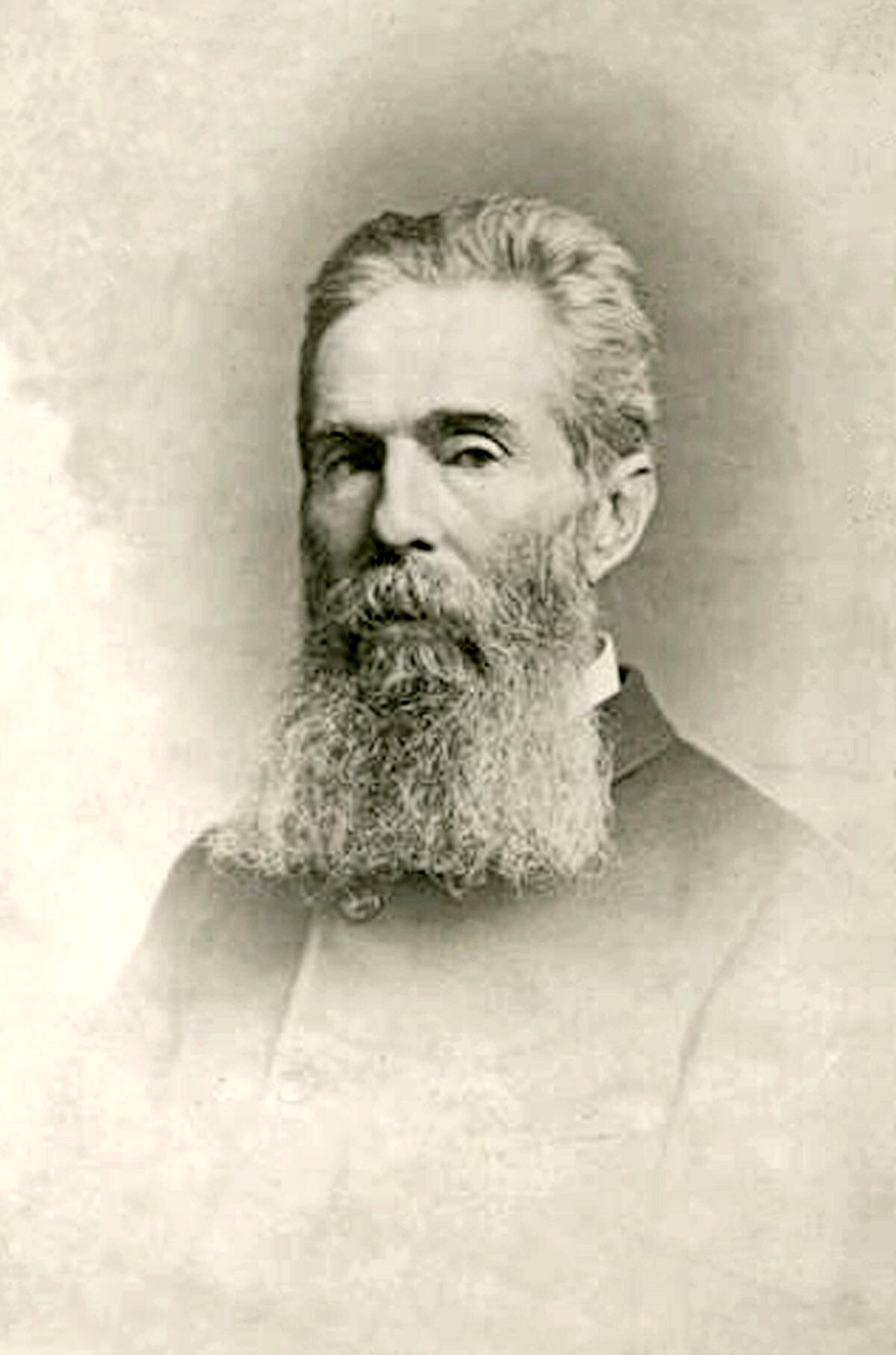

Hace 170 años —el 14 de noviembre de 1851— se editó en los Estados Unidos una novela sobre la cual el autor virtió la suma de sus talentos y parte de su alma. Se llamaba Moby-Dick; o, la ballena. La portadilla de la publicación de Harper & Brothers aseveraba que el escritor era Herman Melville y se tomaba el trabajo de mencionar sus éxitos previos: Typee, Omoo, Redburn, Mardi y White-Jacket. En efecto, este autor de 32 años se había convertido en un escritor popular en su país, y también en Europa (Moby-Dick se editó un mes antes en Londres que en su Nueva York natal), gracias a los mencionados relatos. En esos libros le había sacado jugo a su experiencia juvenil a bordo del ballenero Acushnet y, en consecuencia, a su condición de visitante de tierras exóticas como la Polinesia. Moby-Dick empezó como un relato en esa misma vena. La historia se inspiraba en un hecho real: la existencia de una ballena albina, "blanca como la lana", que había superado el acoso de un centenar de balleneros en las inmediaciones de la isla de Mocha, en Chile, razón por la cual se la había bautizado Mocha Dick. Pero durante la escritura, el libro también comenzó a comportarse como una criatura indómita, con vida propia.

A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos carecían aún de una literatura nacional. Los primeros autores reconocidos —quienes se hicieron de un nombre y ganaron dinero con su arte— fueron James Fenimore Cooper (El último de los mohicanos se publicó en 1826) y Washington Irving (Cuentos de la Alhambra data de 1832). Edgar Allan Poe comenzó a hacerse notar en la década del '30 y murió dos años antes de la publicación de Moby-Dick. En 1836, Ralph Waldo Emerson publicó un ensayo que proponía una forma de vida espiritual en comunión con la naturaleza y dio lugar al movimiento llamado Trascendentalismo. (El modelo literario de ese pensamiento quedó plasmado en el ensayo llamado Walden, que un amigo de Emerson, Henry David Thoreau, publicó en el '54.) Quien también llamó la atención desde joven fue Nathaniel Hawthorne, a quien recordamos ante todo por la novela La letra escarlata pero que se consagró a partir de una serie de cuentos y de libros de relatos cortos. Uno de ellos, Mosses From An Old Manse (1846), fascinó al joven Melville.

Hawthorne y Melville se llevaban quince años. Se conocieron durante un picnic con amigos del gremio que tuvo lugar en agosto de 1850, donde coincidieron con otra gente notable, como Oliver Wendell Holmes y el crítico Evert Duyckinck. (No olviden este nombre difícil, que reaparecerá.) Los dos escritores se fascinaron mutuamente, dedicando largas horas a "fumar y hablar de temas metafísicos". Poco después Melville publicó una crítica de Mosses donde comparaba a Hawthorne con Dante y con Shakespeare, dos medidas de excelencia de insoslayable origen europeo. Y a partir de entonces, aun cuando no pudieron frecuentarse todo lo que Melville hubiese querido —Hawthorne descubrió que la energía maníaca del colega joven lo agotaba—, la relación creció y tuvo una influencia innegable sobre el escritor que aún buscaba probarse. De hecho, Moby-Dick está dedicada a Hawthorne, "como muestra de mi admiración por su genio", afirmó Melville.

Quien acometió la escritura de Moby-Dick era un escritor conflictuado. Él mismo diferenciaba entre los relatos populistas que le habían proporcionado notoriedad y dinero, y aquellos en los cuales intentaba diversificarse como escritor, poniendo a prueba otros registros. Con Mardi (1849), su primer libro de ficción lisa y llana, dejó en claro que pretendía trascender la imaginería de los Mares del Sur para hablar de temas que le interesaban más. Sin embargo Moby-Dick fue alumbrada como un ejemplo de la primera categoría, otra apuesta segura: una historia de trasfondo marítimo, basada en la leyenda aún fresca de la ballena blanca. Pero entremedio ocurrió algo con lo cual tuvo que ver Hawthorne, el narrador a quien Melville admiraba porque dialogaba con Shakespeare sin complejos y que en el libro Mosses From An Old Manse se había revelado (Melville dixit) "envuelto por una oscuridad diez veces negra".

Poco después del picnic del encuentro —en septiembre del '50—, Melville le pidió prestados 3.000 dólares a su suegro y compró una propiedad en Pittsfield, Massachusetts, a la que llamó Arrowhead por las puntas de flecha india que encontró al cavar para sembrar. Hawthorne también vivía en Massachusetts, en la ciudad de Salem. Melville se instaló allí con su familia y encaró la escritura definitiva de Moby-Dick, sabiéndose próximo en cuerpo y alma al escritor que, según decía, había "sembrado fértiles semillas" en su alma. "Hace que me expanda y profundice, cuanto más lo considero", escribió en el comentario al libro de cuentos de su amigo.

Si algo hizo Moby-Dick a fines de 1850, fue expandirse y profundizarse.

Al principio pintaba como la más lineal de las aventuras. El joven Ismael se conchaba en el ballenero Pequod. El comandante es el capitán Ahab, un tipo encendido como hierro al rojo por el odio al cetáceo que le arrebató una pierna. Para Ahab, ese viaje es la oportunidad de concretar su personal vendetta contra Moby-Dick. Ismael y su flamante amigo, el arponero Queequeg, son dos inocentes que se suman a la tripulación sin saber que Ahab pretende llevar la cacería hasta el extremo — una conclusión apocalíptica.

No sé cómo se conectaron ustedes con esta historia. Imagino que les habrá pasado lo que a mí: cayó en sus manos una de las infinitas adaptaciones para público infantil. (Recuerdo mi edición ilustrada, que además de dibujos venía con planchas de figuritas para recortar y pegar alrededor del texto; todavía no pierdo esperanzas de reencontrarme con ese librito.) Por eso mismo, cuando muchos años más tarde encaré la tarea de leer la versión original de Moby-Dick —y en inglés, para colmo: una edición de Penguin Popular Classics del '94—, me llevé una sorpresa que todavía me dura.

La línea argumental es la inalterable que todos conocemos. Pero su narrativa, la forma en que Melville elige propulsar esa historia, es casi experimental. Hay pedazos en los que funciona como una obra de teatro. El capítulo 40 parece el libreto de un musical. Otros tramos no desentonarían en un manual de cetología, la rama de la zoología que estudia las ballenas.

Leer Moby-Dick hoy significa encontrarse con un texto de una modernidad superior a la del 90 % de lo que se publica en estos días. Pero su forma no es lo único que resiste el paso del tiempo como si hubiese sido escrita mañana.

Pocas historias suenan más familiares, más propias de este tiempo que nos tocó vivir —particularmente a nosotros, argentinos— que esta de una obsesión que empuja al muere a una comunidad entera.

La locura, enloquecida

El tramo inicial de Moby-Dick procede como un relato clásico. Ismael es un chico joven que quiere conocer el mundo y que disfruta del ánimo contemplativo que favorecen las temporadas a mar abierto. ("Para un hombre meditativo y soñador, es una delicia", dice, comentando el placer que deparan las vigilias desde lo alto de un mástil.) Mientras espera para ofrecerse como mano de obra en un ballenero conoce a Queequeg, el caníbal de los Mares del Sur. Su reacción inicial es de cagazo comprensible, dado que Queequeg es un tótem que camina: tatuado de pies a cabeza, tiene los dientes afilados y acarrea una cabeza jibarizada, un ídolo minúsculo a quien le reza y el arpón que usa con puntería endiablada. Pero enseguida se convierte en su amigo del alma. Juntos se presentan ante las autoridades del Pequod y, una vez firmados sus respectivos contratos, zarpan del puerto de Nantucket.

A Ismael le llama la atención que el capitán Ahab se mantenga aislado en su cabina, mientras la nave se adentra en el océano. ("Socialmente —cuenta—, Ahab era inaccesible".) Durante esa espera el relato comienza a enrarecerse. Aparecen los capítulos enciclopédicos sobre las ballenas, la tripulación comparte extraños sueños. Pero cuando Ahab emerge del vientre de la nave para salir a la luz, la cosa enloquece. Su aparición transforma todo. Ismael lo describe como una persona endurecida al fuego o por acción de un rayo: "parecía hecho de bronce", dice. Su rostro está atravesado por una marca que parte del cuero cabelludo y se pierde entre sus ropas; nadie sabe decir si es una cicatriz (como las que Milton le endilga a Satán: "Profundas cicatrices de trueno") o una marca, al estilo de la que usó Dios para señalar a Caín como el asesino original. En lugar de la pierna que Moby-Dick arrebató hay una prótesis blanca, tallada a partir de un hueso de ballena. A Ismael, que es un chico leído, no se le escapa que el nombre del capitán remite al Antiguo Testamento: Ahab era un monarca de Israel que había abjurado de Dios, murió violentamente y derramó sangre que lamieron perros pero también cerdos, los animales que el judaísmo considera impuros. Cuando finalmente el capitán sale a cubierta y anuncia la verdadera intención del viaje, Ismael comprende que el líder del Pequod es un eco del Ahab bíblico.

El tipo clava una moneda española de oro sobre un mástil y dice que la ganará quien sea el primero en ver "una ballena de cabeza blanca, con ceño arrugado y mandíbula torcida". Ante las preguntas de la tripulación, confiesa que la ballena es Moby-Dick, aquella que se llevó su pierna. El primer oficial, llamado Starbuck, le dice que se sumó a esa travesía para cazar ballenas y no para embarcarse en "la venganza de mi comandante". Pero Ahab no cede. Al contrario, promete recorrer el mundo entero, "hasta rodear las llamas de la perdición" —o sea, hasta el mismísimo infierno— con tal de hacer que la ballena "escupa sangre negra".

A esa altura —capítulo 36— ya estamos en aguas abiertamente shakespirianas. No sólo porque Ahab es un personaje demencial y desmedido, al mejor estilo del rey Lear, cuya obstinación y cuyo ego llevan al mundo a la ruina; sino porque, además, Ahab habla como un personaje shakespiriano. Más aún: el capítulo 37 es un soliloquio de Ahab, que arranca con indicaciones propias de la escritura teatral:

[En el camarote; junto a las ventanas de popa; Ahab sentado a solas, viendo hacia afuera.]

"Creen que estoy loco", dice allí en voz alta. "Starbuck lo cree; pero yo soy demoníaco, ¡soy la locura, enloquecida!" Y a continuación profetiza que desmembrará a la bestia que lo desmembró a él.

Ya no estamos en territorios de la aventura gentil de relatos como Typee y Omoo. Estamos en un escenario atávico, primal, donde lo que está en juego no es una expedición comercial sino algo vinculado con la condición humana, con aquello que —a falta de palabra mejor— llamamos destino.

Melville había leído el texto donde Coleridge afirma que Shakespeare creaba sus personajes identificándolos con una facultad intelectual en particular: un rasgo que poseen en "exceso mórbido". Tirando de ese piolín, Ismael pretende que todos los grandes hombres llegan a serlo "a través de una cierta morbosidad". Morbo significa enfermedad, interés malsano por personas o cosas, atracción por lo desagradable. Es así, exactamente, como Melville concibió al capitán Ahab: como una potencia magnífica, aunque malograda por su negatividad.

No digo que haya que minimizar el trauma de Ahab. La embestida de semejante bestia y el dolor de la gamba arrancada serían imborrables para cualquiera. Pero el uso que Ahab hace de esa experiencia es cuestionable. Cualquiera de nosotros habría pensado que la sacó barata, para a continuación disfrutar de la vida más que nunca. Ahab no sólo tenía a sus espaldas una carrera honorable, hasta generosa. (Durante un tifón en las proximidades de Japón, su iniciativa salvó a la tripulación de un naufragio cantado.) Además era el sostén de una familia, esposa e hijo joven. Pero la novela lo agarra decidido a cagarse en todo eso, y en mucho más.

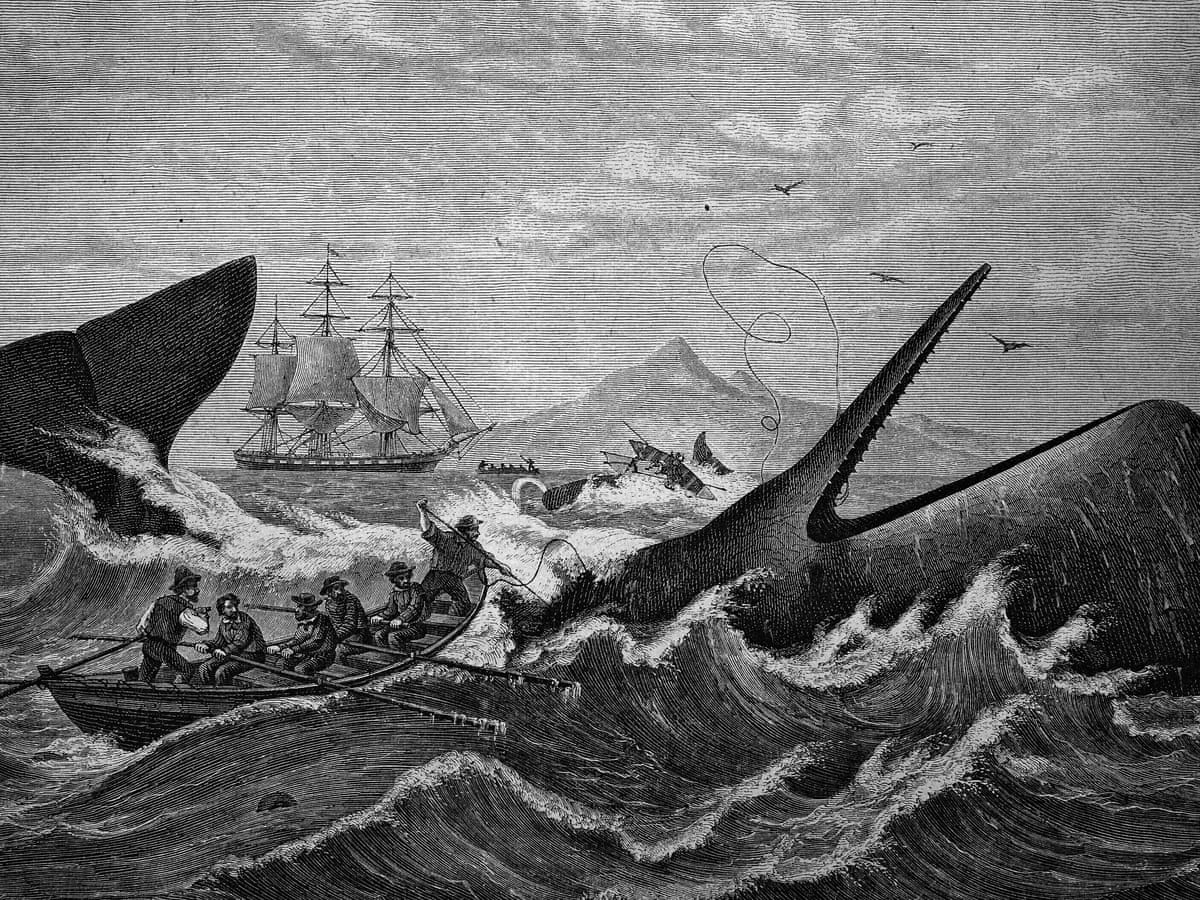

En aquella época, los balleneros solían ser propiedad de una sociedad civil, que ponía la nave y financiaba la expedición en busca de los réditos que producía el aceite de ballena. (Mercancía muy valiosa, dado que era esencial para encender lámparas en tiempos pre-eléctricos y para lubricar las máquinas que lo fabricaban todo: sin aceite de ballena no habría existido la Revolución Industrial.) En el caso particular del Pequod, los administradores eran dos capitanes retirados de origen cuáquero, pero que contaban como socios a viudas y huérfanos porque, como dice Ismael, "en Nantucket la gente invierte en balleneros, del mismo modo en que ustedes invierten en acciones estatales que rinden intereses". Lo cual significa que, al secuestrar virtualmente el Pequod para perseguir a Moby-Dick —una expedición que, nadie lo sabía mejor, entrañaba grandes riesgos de muerte—, Ahab no sólo estaba dándole la espalda a su familia y a su honorable carrera. Ante todo, se estaba cagando en las numerosas familias cuya vida dependía del producto de ese barco.

Hablamos de un tipo enceguecido, tan poseído por su propio deseo a expensas de los deseos del resto, que se vuelve capaz de hacer (literalmente) cualquiera.

Como cierta gente a la que conozco.

Monster Inc.

Pensémoslo un instante desde el punto de vista de la ballena. Hablamos de una criatura magnífica por naturaleza. (Sigue siéndolo aún, mientras la especie, ay, peligra por obra y gracia de nuestras manos asesinas.) Pero además se trata de un ejemplar excepcional, por obra de su nívea piel. Que no ha hecho nada que no sea lo que la naturaleza lo habilitó a hacer: desarrollarse, reproducirse y (en este caso) negarse a morir de modo porfiado, quizás ofendido por esos alfeñiques que insisten en acercársele, munidos de alfileres. Si se me permite el castizo: hablamos de un bicho que no jodía a nadie, hasta que fueron a joderlo a él.

Nada más fácil, hoy, que cancelar Moby-Dick desde una relectura ecológica que, si se la despoja de perspectiva histórica, sería un disparate. En aquel momento el aceite de ballena mantenía en marcha el mundo, como tiempo después lo hizo —y lo hace todavía— el petróleo: en consecuencia, la industria ballenera era una realidad que nadie discutía. (Seamos francos, además de australes: ¿por qué iban a preocuparse los machos caucásicos por estos cetáceos, cuando diezmaban tribus y pueblos a lo bobo, incluyendo mujeres y niños, sin perder el sueño?) Pero de todos modos, aun en el contexto de la visión utilitaria de esa época cabía otra posición: la que encarna Ismael, que, sin discutir la industria que lo emplea, no pierde nunca su admiración por esos brutos colosales que considera de lo más bello que supo hacer Dios.

Y sin embargo, Ahab odia a Moby-Dick como si fuese la fuente de todos los males de este mundo, y por eso cree justificado el sacrificio al que compele no sólo a las viudas y los huérfanos que dependen del Pequod, sino también a la tripulación que confía en él. En su afiebrada visión, el fin —destruir ese emblema del Mal— justificaría los medios a emplear, reduciendo a viudas, huérfanos y tripulantes a la categoría de daños colaterales. Para Ahab esa ballena es un Leviatán, el "gran monstruo marino" que menciona el libro del Génesis y que el cristianismo asocia con Satán: el paradigma del agresor. Sin embargo, su razonamiento es la perfecta inversión de la realidad. El agresor aquí fue el hombre en general, y Ahab en particular. La herida de Ahab es una que recibió, con toda justicia, cuando Moby-Dick intentaba defenderse. (En uno de sus estudios sobre la literatura de los Estados Unidos, el escritor D. H. Lawrence —aquel de El amante de Lady Chatterley— escribió que la ballena se había quedado corta. Según él, debía haberle arrancado "ambas piernas, y por qué no algo más".)

En tiempos declaradamente pre-freudianos, Melville imaginó a través de Ahab una perfecta demostración del principio que hoy llamamos proyección. Ya en el primer capítulo Ismael menciona la historia de Narciso, aquel personaje griego de leyenda que quedó prendado de su propio reflejo en el agua y terminó ahogado. En su libro sobre los usos de la mitología clásica en Melville, Gerard Sweeney dice que aquí el autor echó mano a "una inversión irónica", puesto que Narciso se obsesiona con la belleza de su propia imagen pero lo que emputece a Ahab es lo horroroso de su propia persona, que proyecta sobre la ballena. Prácticamente todo lo que Ahab dice aborrecer de Moby-Dick podría ser dicho de sí mismo: desde el exterior marcado por la violencia a la personalidad que atribuye a la bestia y que en realidad es la suya — obstinada, iracunda, vengativa. Lo que poñe el moño final al paquete es aquello que, ante la tripulación, Ahab describe como el rasgo qué figura en el primer puesto de su Top Ten de Cosas Que Detesto de Moby-Dick.

"Lo que odio más —escupe— es esa cosa inescrutable". Según el mataburros, inescrutable sería aquello que no se puede saber ni averiguar. De lo cual no existe mejor ejemplo que Ahab en persona: el tipo que carece de la más mínima autorreflexión, y por ende lo ignora todo de sí mismo. Esa ignorancia le impide asumir que la ballena es apenas el espejo donde contempla su propia depravación: Ahab es un monstruo que no tiene la menor idea de que es un monstruo. Si Moby-Dick le parece inescrutable es porque él mismo bloqueó a cal y canto toda consciencia sobre lo horrible de su persona, mientras sigue apilando una acción despreciable por encima de la otra con una justificación siempre a mano.

De ahí el carácter también especular de su violencia. Agredir a Moby-Dick equivale, de modo inevitable, a agredirse a sí mismo. Completamente a ciegas respecto de su propia naturaleza, Ahab lleva su misión hasta el extremo sin entender que su éxito trae acarreada la autodestrucción.

Lo cual formaría parte de su derecho, desde que cada uno de nosotros debería ser libre de elegir cómo quiere irse de este mundo. El problema, aquí, es que Ahab es una persona tan descomunalmente mezquina, tan perversamente narcisista, que no acepta irse de este mundo sin llevarse con él al mundo entero.

¿Dios es democrático?

Ahab es el elemento diferencial de la novela: un personaje más grande que la vida misma, que Melville osó acometer considerando que Hawthorne —aquel que, a su juicio, dialogaba con Shakespeare de igual a igual— lo había habilitado, con un pase a lo Diego en el área chica. Ismael dice que Ahab es "un hombre grandioso, a la vez impío y como un dios... un khan de la planchada, un rey del mar". La admiración que le profesa es la misma de Melville, que no condena a Ahab a pesar de todas las iniquidades que hace, porque le debe la energía sobrehumana que propulsa el relato. No era la primera vez que ocurría algo similar. Ya le había pasado a Dante: cuando recordamos lo que hoy se le llama Divina Comedia, nadie piensa en los libros dedicados al Purgatorio y al Paraíso — su Infierno es infinitamente más bello. Y al John Milton de Paradise Lost (1667), Satán le salió más memorable que el del Hijo de Dios.

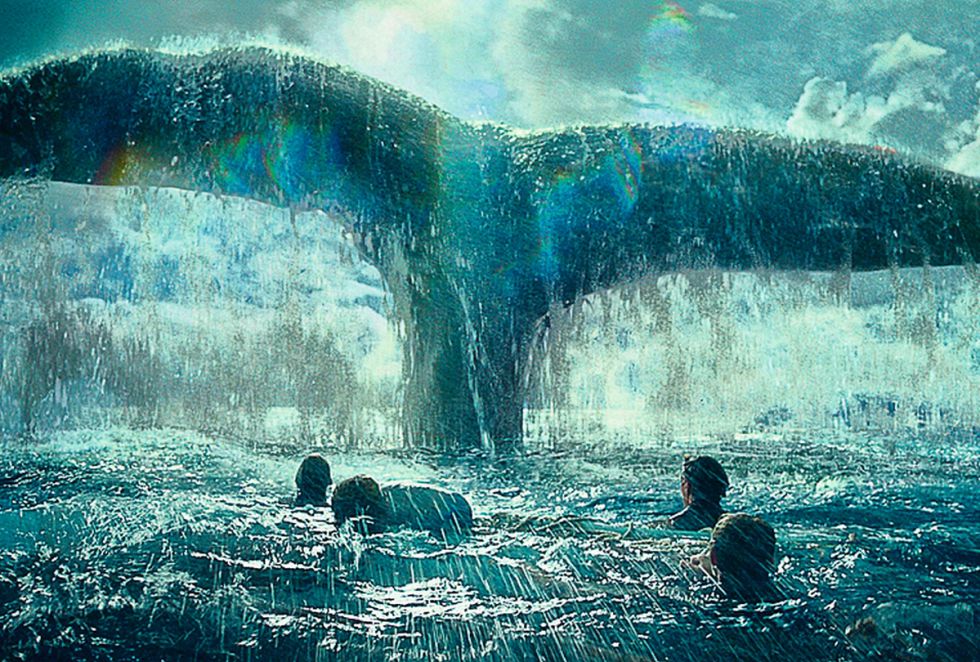

Es innegable que Melville se entregó a Ahab. Le permitió que tomase el timón, llevando la novela más allá de los límites de lo conocido. El duelo final —una de las escenas más dantescas de la literatura (porque, como acabo de decir, dantesco significa infernal en vez de paradisíaco)— parece ocurrir en un lugar que no es geográfico sino mitológico, fuera del tiempo, como el páramo donde se pierde Lear una vez que enloquece. Ismael lo sugiere no bien zarpa el relato, cuando al hablar de la isla de donde proviene Queequeg dice que "no está en ningún mapa; los lugares verdaderos nunca lo están".

Pero la disposición de Melville de representar a Ahab en su espléndida negatividad no significa necesariamente que condone sus actos. Entre lo que releí para escribir esto están las páginas que Harold Bloom dedicó a Melville en su libro Genius (2002), y la verdad es que quedé estupefacto. Tal vez para compensar el hecho de haberlo excluido de El canon occidental (1994), Bloom no encuentra mejor manera de aplaudir la excelencia del personaje Ahab que decir que no se lo puede medir en términos de ética o ideología. "Ferozmente trascendental, Ahab... va en busca de un apocalipsis verdadero, y no del sendero de la revolución que siempre termina convirtiéndose en reacción", dice. Esas paginitas deberían incluirse en el kit de prensa de Trump —ese Ahab fofo e iletrado— y de todos los que se han comprado la mentira de que desatar una destrucción enorme convierte al destructor en un ser magnífico. (Nosotros tenemos muy a mano un ejemplo balbuceante de que se puede destrozar el bazar y seguir siendo el perfecto opuesto de algo magnífico.)

Melville entendió que, siguiendo a Ahab en tanto criatura literaria, alumbraría una novela que no se parecía a nada de lo que se había escrito en su país. Algo que suponía una ruptura fenomenal, y que elevaba la vara a alturas inhumanas para los narradores de la posteridad. Todavía es más que posible sostener la discusión de que nada de lo escrito después en los Estados Unidos se compara con el esplendor de lo que Melville publicó hace 170 años. (Y miren que se han escrito maravillas ahí. Pienso en Gatsby, por ejemplo. Y en The Catcher In The Rye, y en Augie March de Saúl Bellow. Pero Mailer no lo logró, a pesar de toda la testosterona que le metió al asunto. Y Meridiano de sangre, de Cormac McCarthy, es una maravilla... ¡pero no deja de ser una reescritura de Moby-Dick!)

Lo que dudo es que Melville haya entendido hasta qué punto había dado con una veta inagotable, en materia de producción de sentidos sobre la condición humana. La ballena blanca como símbolo de lo inalcanzable que igualmente perseguimos, contra toda lógica. (Dentro de ese grupo podríamos ubicar el subgrupo de lo que los estadounidenses, tan modestos siempre, llaman La Gran Novela Americana: ese sueño que siempre está por venir, porque nunca se logra consenso sobre lo que ya ha sido publicado.) La ballena blanca como expresión de la necesidad de matar a Dios, y por extensión a toda autoridad acojonante que nos tenga sometidos, o cuya mera existencia nos humille. La ballena blanca como imagen de la perfección natural que destruímos compulsivamente, aun cuando esa destrucción vaya a arrasar también todo lo que somos y amamos. Da para tirar de ese piolín eternamente, porque Moby-Dick forma parte de ese puñadito de obras de arte —como Edipo Rey, como Hamlet y Lear, como El proceso y La metamorfosis— que siempre tira pistas para interpretar cada circunstancia humana y cada tiempo nuevo

Como imaginarán, este presente nuestro no es la excepción.

Por lo general tendemos a fijar la mirada en las dos figuras más llamativas de Moby-Dick, olvidando que se trata de un ménage à trois. Está la ballena deslumbrante, sí, está la oscuridad diez veces oscura que representa Ahab... pero también está Ismael, el narrador. ¿Y quién, qué es Ismael?

Un muchacho leído, sensible y reflexivo, cuya apertura mental lo torna un hombre moderno, por no decir del futuro, en un contexto decimonónico y por ende conservador. Si no cuesta nada imaginar a Ahab como el principio autoritario —el tipo para el cual no existe otra voluntad que la propia, y que arrastra a todos detrás de su locura—, Ismael es claramente el principio democrático. No olvidemos que en términos institucionales Estados Unidos era un país muy joven, y que la democracia era la bandera con que pretendía hacer su ingreso en la Historia con mayúsculas. Esa palabra figura muchas veces en la novela, y siempre en el más positivo de los sentidos, al punto que en un momento Ismael se la aplica a la más alta autoridad: "¡Tu, gran Dios democrático!", dice. Democracia era lo que garantizaba que un plebeyo como Melville —que había crecido en la opulencia, gracias a un padre que fue tomando una deuda demencial, equivalente a medio palo verde de hoy, hasta que le cerraron el grifo, chocó la calesita y murió— pudiese acceder a un sitial de dignidad a pesar de no disponer de otra fortuna que su sueldo mensual o lo que le pagasen por sus escritos.

Ismael es un demócrata (no en términos partidarios, sino ideológicos) de corazón. Por eso disfruta del sistema igualitario que cunde en las expediciones como las del Pequod, donde cada persona es valorada por lo que aporta al común y no por su raza o por su color. A bordo, además de Queequeg están los arponeros Tashtego —que es nativo, un aborigen de la tribu Wampanoag— y Dagoo, un africano gigantesco. También está Pip, el negrito de Alabama a quien un trauma en alta mar termina enloqueciendo del modo más poético. Recordemos que por aquel entonces todavía existía la esclavitud en los Estados Unidos, que recién fue abolida en 1865. Pero en el Pequod el trato es igualitario. Por supuesto que por encima de todos está Ahab, pero mientras no desconozcan su mando el comandante es ciego a las diferencias. (En este punto me gustaría corregir a D. H. Lawrence: yo creo que no había que esperar a que la ballena se encargase de Ahab. La tripulación del Pequod debió amotinarse antes, atar y amordazar a este irresponsable y entregárselo a las autoridades a su regreso a tierra firme. O bien Starbuck debería haberlo bajado de un mosquetazo, como tantas ganas tenía de hacer. Pero claro: en ese caso no habría Moby-Dick, la novela.)

Habrá quien objete que lo del Pequod no puede ser llamado democracia, en tanto excluía cuanto menos a la mitad de la demografía humana. Pero Melville no podía presentar una tripulación mixta de manera realista a mediados del siglo XIX. Sin embargo, es llamativamente laxo en materia sexual. Por un lado, se da por sentado de modo tácito que, durante los meses transcurridos en alta mar, la muchachada masculina hace lo que necesita hacer y todo el mundo mira para otro lado. (La cuestión de lo reprimido pasó al frente en un texto póstumo de Melville, aquel que le dedicó al bello marinero Billy Budd.) Pero además, el candor con el cual Ismael refiere su relación con Queequeg es ostensible. Lo primero que hacen es dormir juntos sin conocerse, porque se ven obligados a compartir la única cama que quedaba libre en la posada. A la mañana siguiente, Ismael despierta para descubrir que Queequeg le ha echado encima su brazo. Otra mañana descubre que le ha echado encima una pierna. "Podría usted pensar que yo era su esposa", dice Ismael al lector, sin perturbarse. La relación íntima, directa con el lector es otro rasgo notable. La novela comienza con una invitación: "Llámeme Ismael", dice el narrador, una criatura tan afable y tan desprovista de humos que ni siquiera te impone su apellido.

Ismael narra Moby-Dick porque es el único que puede, en su condición de solo sobreviviente del naufragio del Pequod.

Lo que resulta crucial es entender por qué sobrevivió.

Para la libertad

"¿Quién de nosotros no es un esclavo?"

Eso se pregunta Ismael, como al pasar, ya en las primeras páginas del libro. De ahí se desprende la razón profunda de su deseo de embarcarse. Por un lado está, es cierto, lo que llama su "comezón eterna por las cosas remotas": el regusto por lo exótico, por viajar en busca de lo insospechado, lo sorprendente. (En suma, la curiosidad natural, el deseo de aprender, que lo lleva a afirmar: "Un ballenero fue mi Yale College y mi Harvard". Ismael también se toma el trabajo de definir la inclinación opuesta: "La ignorancia —dice— es padre del miedo".) También cuentan para él las posibilidades para la contemplación que son el mejor bonus de la tarea marinera: "Como todo el mundo sabe, la meditación y el agua están desposados para siempre". Ismael es consciente de que todos somos esclavos de algo y por eso, a pesar de su juventud, tiene la sabiduría de conservarse modesto y no ambicionar más que una parcela de libertad. Para él, la vida del marinero de un ballenero lo preserva de los tan contemporáneos males que a nosotros nos cagan la vida: "No te llegan las noticias; no leés revistas; los relatos alarmantes de lugares comunes no te excitan innecesariamente; no oís nada respecto de aflicciones domésticas; ni de valores en quiebra; ni de caída de cotizaciones; y nunca te atribula el pensamiento sobre lo que habrás de cenar — porque todas tus comidas, durante tres años y más, están cómodamente almacenadas en barriles y allí no hay inflación".

¿Cuál es el problema, entonces, que interfiere con la vida que Ismael eligió para sí mismo? El mismo que nos aflige a nosotros: la existencia de tipos como Ahab, que sólo quieren salirse con la suya y tienen por tu libertad —por modesta que sea, y confeccionada a la medida de los placeres más simples— el mismo respeto que el perro en celo por tu pantorrilla.

Entre las mil razones que explican la perdurabilidad de Moby-Dick está el hecho de que plantea un drama que no hemos superado. Seguimos siendo tremendamente frágiles ante la voluntad que exhiben los peores entre nosotros. No conseguimos organizarnos como especie, coordinar un frente común que impida que los Ahabs nos lleven a pasear por el Apocalipsis con la facilidad de quien arrastra un globo lleno de helio. No cometeré aquí el error de decir quién es quién en esta adaptación contemporánea de Moby-Dick donde estamos metidos, y hasta el cuello. Cada uno llenará los puntos suspensivos donde debería figurar el cast actual, a su mejor saber y entender. Hay días en los que creo que Moby-Dick es el peronismo, ese movimiento que no pretendía más que seguir nadando en libertad, viviendo y dejando vivir, hasta que se metieron con él porque no toleraban —porque no toleran— el mero hecho de que existiese algo semejante; hay otros en los que le pongo a la ballena nombres propios. De lo que no dudo, y por eso puedo plantearlo, es de que la Argentina es hoy el Pequod; y que de su curso depende el destino de la tripulación.

Hace 170 años, pues, que Melville produjo este libro que sigue siendo un faro en la noche negra de la Historia. Sinceramente, no le fue muy bien. En Inglaterra lo aplaudieron, pero en Estados Unidos lo ignoraron. Ni siquiera los amigotes le fueron amables. El turro de Duyckinck lo hundió en la misma revista donde Melville había ensalzado a Hawthorne, prácticamente acusándolo de blasfemo; y fue Hawthorne en persona quien intercedió por él, enviando una carta donde refutaba al crítico. (A qué extremos llega la mediocridad de cierta gente. Esto de Duyckinck me recuerda la cretinada que hizo otro crítico, Griswold, a la muerte de Poe, escribiendo una biografía donde lo difamaba y falsificando cartas que firmaba como el autor de El cuervo.) Lo cierto es que quince años más tarde Melville tuvo que entrar a trabajar como inspector de aduanas en Nueva York, donde se labró una reputación de chinchudo e incorruptible. Cuando murió, en 1891, ya hacía cuatro años que no había copias disponibles de la novela, que apenas había vendido 3.215 ejemplares en cuatro décadas. En esa ocasión, la necrológica del New York Times ni siquiera tuvo la delicadeza de escribir bien el nombre de la ballena blanca

Pero el tiempo demostró que era una obra inhundible, como el ataúd que Queequeg talló para sí mismo y selló para que no le entrase el agua. Tal vez porque lo que cuenta sigue siendo cuestión de vida o muerte para la especie humana, un mensaje codificado que llega desde el fondo de la Historia y que deberíamos interpretar de una vez por todas, para que la especie —o nuestro pueblo, al menos— no naufrague junto con el Pequod. Nada me gustaría más que pensar que los Ahab de este tiempo van a terminar como el de la novela, arrastrados al infierno por las sogas con que pretendían hacer el mal a otros. De momento me conformo con saber que Ismael no sobrevivió porque sí, sino porque fue gentil, generoso y fraternal con Queequeg, el caníbal que lo salvó póstumamente, al permitirle flotar aferrado a su ataúd sellado.

Ojalá pase lo mismo con los y las Ismaeles de hoy.

Todas las cosas nobles, escribió Melville, están tocadas por la melancolía.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí